Los corsarios fueron determinantes en la historia marítima de Europa, pero su figura está rodeada de confusiones y mitificaciones. Más allá de la imagen romántica del pirata, el corso español fue durante siglos un sistema complejo que combinó intereses estatales y privados, y que resultó fundamental para la defensa, la economía y la política del imperio.

Para arrojar luz sobre este fenómeno, Vera Moya Sordo, arqueóloga marítima especialista en la materia ha publicado Reyes del Corso, (Editorial Desperta Ferro). A través de su investigación, Moya Sordo muestra el verdadero rostro de los corsarios: empresarios del mar, agentes de poder y protagonistas de una historia desconocida.

Vera Moya Sordo se adentró en el estudio del corso español a partir de su formación como arqueóloga marítima en México, interesándose por los naufragios de la época de exploración europea. Lo que más sorprendió a Moya Sordo fue la importancia estratégica y prolongada del corso en la política exterior de los reinos hispanos y la monarquía española, que lo emplearon durante casi siete siglos.

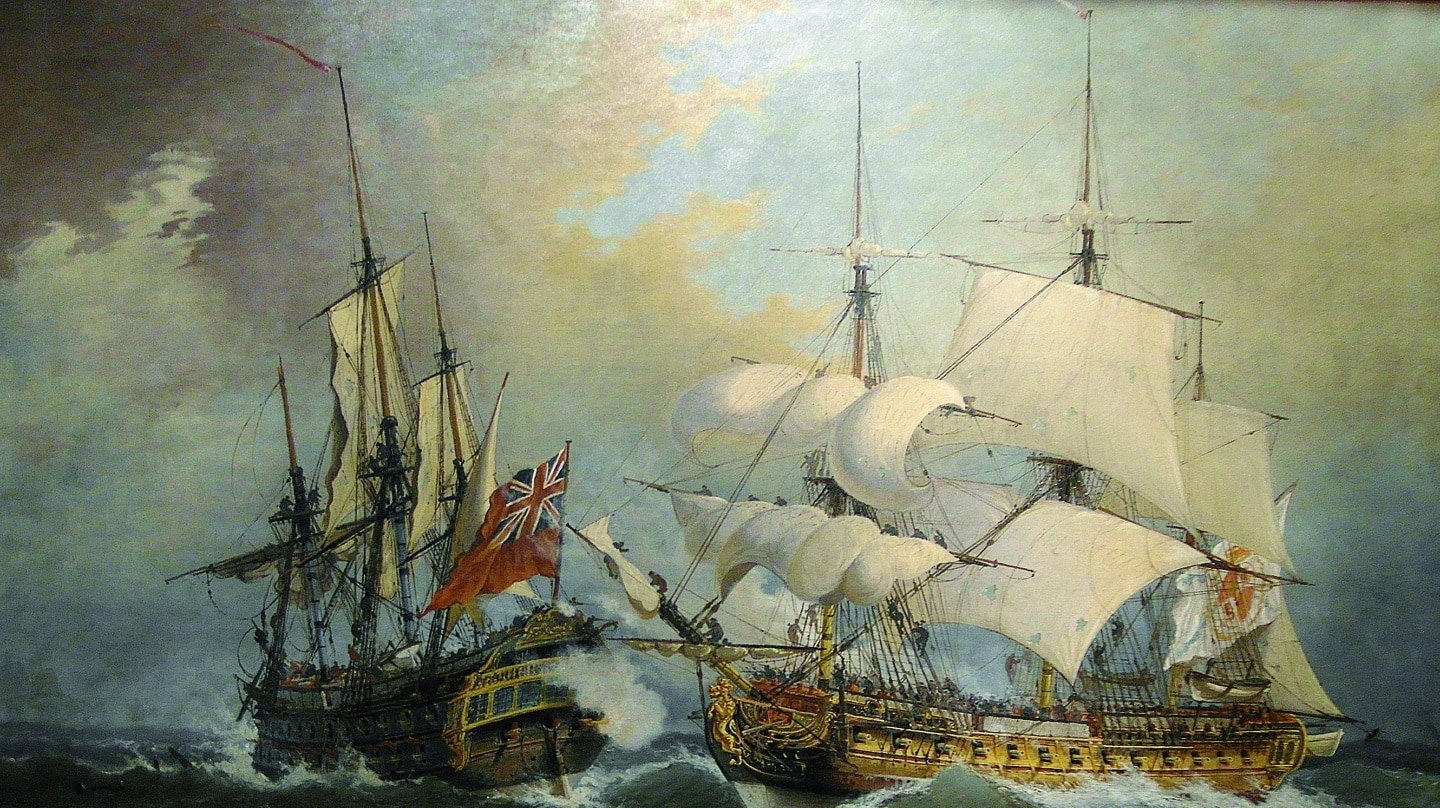

“En principio, durante la Edad Media, se trató más que nada de un instrumento coordinado con la iniciativa privada, hacia mediados del siglo XVII, a partir de la segunda etapa de la guerra en Flandes (la de los Ochenta Años), comenzó a ser una estrategia estatal organizada, dirigida y operada por los buques y oficiales reales. Esto se contrapone a la narrativa tradicional de la historia militar que posiciona el núcleo del poder naval español en la centralización de sus fuerzas navales. Porque pese a la creación y consolidación de la Real Armada en la primera mitad del siglo XVIII, el corso siguió empleándose prácticamente en todas las guerras en las que España enfrentó a sus rivales por mar”, explica la autora a El Independiente.

Los piratas eran los otros

La figura del corsario español ha permanecido oculta o confundida con la del pirata, en parte por la naturaleza de su actividad: la toma de barcos ajenos, aunque legalizada por las famosas patentes de corso. Esta confusión se vio reforzada por la narrativa histórica y la literatura del siglo XIX, que tendía a llamar “piratería” al corso ejercido por los rivales de la Corona española, especialmente los británicos. Los piratas eran los otros.

Personajes como Francis Drake o John Hawkins, que actuaron con patentes reales, fueron tildados de piratas en los relatos españoles, mientras que los corsarios españoles recibían el mismo trato en la historiografía inglesa. Esta confusión persiste en el imaginario popular, donde la figura del corsario se funde con la del pirata romántico, el bandido de mar que desafía las normas y a los reyes en escenarios exóticos y peligrosos.

“Así que es comprensible que todavía hoy en día cueste separar ambas figuras, incluso en la historia escrita, y que en el imaginario popular sea la romantizada la que predomine. No hay mayor atractivo que un bandido de mar que se funde en el horizonte atemporal y que, situado en escenarios exóticos, frente a la indomable naturaleza marina, desafía las normas, las instituciones y a los reyes”, asevera la arquóloga.

Corsario vs. pirata: una distinción esencial

Para el público general, la diferencia esencial entre un corsario y un pirata radica en la legalidad de su actividad. El corsario actuaba bajo autorización de un rey o estado, con el objetivo de capturar navíos enemigos y repartirse el botín según reglas establecidas. El pirata, en cambio, operaba al margen de la ley, sin aval estatal. “Esta distinción era relevante no sólo para la Corona española, sino para cualquier estado que pretendiera jugar las reglas de la guerra por mar y justificar el empleo de esta estrategia tanto para mermar el comercio rival, como para proteger sus territorios”, concluye Vera Moya Sordo.

El estudio del corso español implica retos metodológicos significativos. La escasez de biografías y la dispersión de información obligan a reconstruir trayectorias a partir de documentos indirectos: servicios previos en el ejército, negociaciones comerciales, defensa de plazas, pleitos por deudas, acusaciones de corrupción o contrabando. Un desafío clave es distinguir la actividad legal de la ilegal.

“No es que no incurrieran en delitos, infracciones o desenvolturas con frecuencia, incluyendo actos piratas. Lo que sucede es que la mayor parte del tiempo se pasaban por alto dada la importancia de su actividad y grado de cercanía o afabilidad con determinadas autoridades, claro está, siempre y cuando no generara mayores problemas a la Corona como los diplomáticos con otros reinos.”

El ecosistema del Corso

El corso no solo fue una estrategia militar, sino también un negocio que involucraba a una amplia gama de agentes privados: comerciantes, esclavistas, prestamistas, banqueros, contrabandistas, oficiales administrativos y militares, gobernadores e incluso mujeres que actuaban como fiadoras o dueñas de buques. Estas redes interpersonales cruzaban estratos sociales, fronteras imperiales y la línea entre lo legal e ilegal, facilitando tratos ilícitos con naciones rivales y movilizando recursos militares, económicos y comerciales que el sistema monárquico no podía cubrir por sí solo.

“Este universo representativo de la sociedad de entonces estaba, además, constituido por complejas redes interpersonales que transitaban entre diferentes estratos sociales, entre lo legal e ilegal y entre fronteras imperiales, en los que solía haber tratos “ilícitos” con las naciones rivales. Pero precisamente ello era lo que les permitía movilizar recursos no sólo militares sino económicos y comerciales que de otra forma el sistema monárquico no podía cubrir por sí mismo”, afirma Vera Sordo.

Según explica la autora en regiones como el Cantábrico, Andalucía, Cataluña, Mallorca o Canarias, el corso se convirtió en una forma de vida, generando ingresos en tiempos de guerra cuando el comercio y la pesca estaban paralizados. En América, fue vital para la supervivencia de poblaciones aisladas, donde los corsarios, a menudo también contrabandistas y comerciantes, eran los únicos capaces de abastecer de productos básicos y de lujo, prestar dinero a las autoridades y ofrecer servicios al rey.

El héroe y corsario más rico de El Caribe

Miguel Enríquez, nacido en Puerto Rico en 1674 y de ascendencia mulata, es un claro ejemplo de corsario-empresario en la historia del Caribe. Comenzó su vida laboral como zapatero, pero pronto incursionó en el contrabando, el comercio, la armería y la esclavitud, logrando un ascenso social y económico notable. Durante la Guerra de Sucesión española, Enríquez se convirtió en el armador más influyente de la región gracias a su participación activa en el corso, actividad legalizada por la corona para atacar a los enemigos del Imperio español.

Enríquez, hijo de una antigua esclava, logró comandar flotas compuestas por decenas de naves y se consolidó como un aliado fundamental para la defensa y expansión de los intereses españoles en el Caribe. Sus combates contra ingleses, franceses y holandeses le valieron varias distinciones, entre ellas la Medalla de Oro de la Real Efigie, otorgada por el rey Felipe V en 1713, y los títulos de Capitán de Mar y Guerra, así como Armador de Corsos de Puerto Rico.

Pese a sus humildes orígenes, Miguel Enríquez amasó una de las mayores fortunas privadas de toda América y llegó a ser considerado el hombre más rico del Caribe de su tiempo. Sus negocios abarcaban actividades mercantiles, manufacturas, haciendas y la propiedad de esclavos, lo que le consolidó como el corsario más exitoso del mundo hispánico durante la primera mitad del siglo XVIII.

“No sólo solía abastecer con víveres a las poblaciones de la isla de Puerto Rico y otras vecinas, sino que llegó a surtir de armamento, pólvora y municiones al presidio de la plaza, además de prestar dineros a las cajas reales para cubrir el situado con el que se pagaba a los soldados”, asegura la autora.

El corso en la defensa del imperio español

El corso fue fundamental en la defensa del imperio español, especialmente en momentos de debilidad naval. Para esta investigadora resulta “sorprendente que pese a la importancia evidente que el corso tuvo como política naval para esta nación, considerando que hasta llegó a ser una de las principales funciones de su Armada, aún se desconozca su lugar en la forja de la historia de España”

“Durante la Guerra de los Ochenta Años, la constitución de la Armada de Flandes en Dunkerque, comandada por capitanes corsarios flamencos y españoles, así como de la Escuadra Real del Norte, permitieron a la monarquía enfrentar a la misma altura, a enemigos de larga tradición marítima corsaria en su propio mar (el del Norte), llegando en ocasiones a superarlos.”

Los corsarios españoles provenían de diversos orígenes. Había noobles y caballeros, como Pero Niño, convocado por Enrique III de Castilla en 1405 para tomar represalias contra los ingleses; Federico Spínola, que formó su propia escuadra de galeras para apoyar la guerra flamenca; o Pedro Téllez Girón y Velasco, III duque de Osuna, que revitalizó las fuerzas armadas en el Mediterráneo con escuadras de corsarios financiadas con botines.

El otro grupo de corsarios lo forman los profesionales de tradición marinera, como Íñigo de Artieta, armador, comerciante, constructor naval y corsario, nombrado primer capitán general de la Armada de Vizcaya en 1493; Antonio Barceló, de orígenes modestos, que destacó en el asedio a Gibraltar y el bombardeo de Argel, llegando a ser almirante de la Armada y caballero de la Orden de Carlos III.

El ocaso del corso

El fin del corso estuvo marcado por las revoluciones y guerras civiles del siglo XVIII y XIX, la caída de los imperios ultramarinos y el surgimiento de nuevas repúblicas y armadas. “Ya desde las guerras civiles y revoluciones mundiales que surgieron en ambos lados del Atlántico al finalizar el siglo XVIII, los corsarios en general tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias políticas ante la caída de los imperios ultramarinos y el nacimiento de nuevas repúblicas y sus armadas.”

El corso, consolidado como arma de Estado, pasó a ser instrumento de pueblos insurgentes, generando controversias sobre la validez de las patentes y la jurisdicción para otorgarlas.

El desarrollo de la tecnología naval, especialmente la introducción de buques de vapor, encareció la construcción y mantenimiento de navíos, haciendo inviable la inversión privada en el corso. Tras la Guerra de Crimea, Francia y Reino Unido firmaron la Declaración de París de 1856, comprometiéndose a no otorgar más patentes de corso y sentando las bases del derecho marítimo internacional. España, sin embargo, fue el último país en adherirse al acuerdo, haciéndolo en 1904, casi cincuenta años después.

Lo más visto

![Greta Alonso, la misteriosa autora de novela negra da la cara: “Desde [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/greta-alonso-13-350x365.jpg)

![Gabriel Rufián y Emilio Delgado, los quinquis rompen la baraja de la [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/eb27792b6c65c3fbbcadafc5e36c45cc836a45ffw-e1771459555975-350x365.jpg)

![Rufián: "Esto va de 'sumar' o no. No tengo putas ganas de [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/europapress-7304161-portavoz-erc-congreso-gabriel-rufian-dialogo-futuro-izquierda-alternativa-350x365.jpg)

![Lo que Elon Musk tiene “Para ti” te puede llevar a pensar [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/elon-musk-trump-nazi-350x365.jpg)

![Gabriel Rufián y Emilio Delgado quieren pasar a la ofensiva en la [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/gabriel-rufian-y-emilio-delgado-350x365.jpg)

![La DANA de Valencia no fue una gota fría normal: el cambio [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/europapress-6314502-decenas-coches-amontonados-31-octubre-2024-sedavi-valencia-comunidad-350x365.jpg)

![Demetrio Madrid: “Felipe González está fuera de la realidad política española y [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/demetrio-madrid-350x365.jpg)

![Mayte Uceda: “Nuestros políticos tienen que desescalar, la violencia política siempre se [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/mayte-uceda-ap-27-scaled-e1771069673874-350x365.jpg)