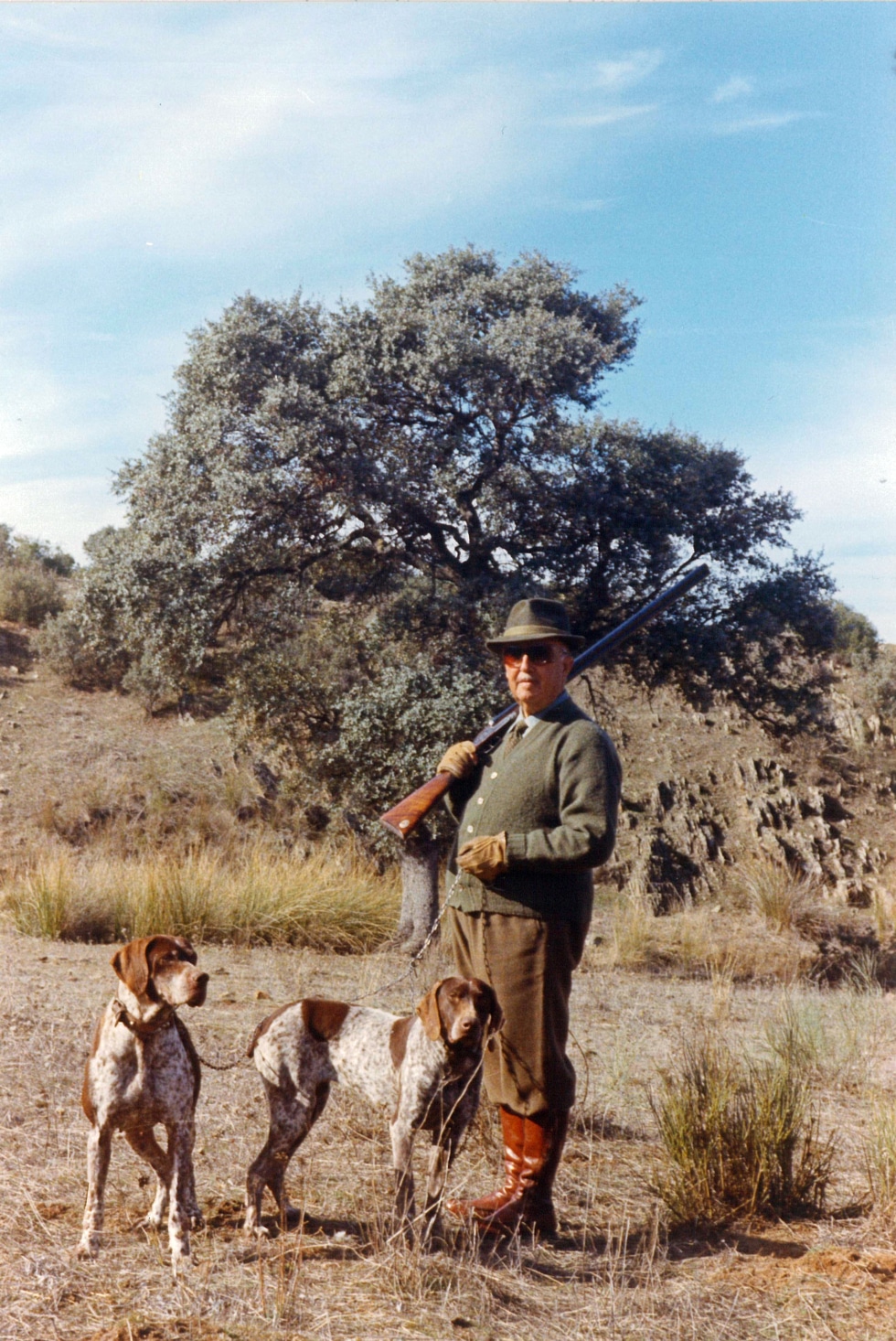

Es una mañana soleada de un día festivo de noviembre en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo. Este singular pueblo-barrio, situado en medio de uno de los bosques mediterráneos mejor conservados de Europa, ha cambiado muy poco desde la muerte, hace ahora 50 años, de su vecino más importante. Francisco Franco se instaló en el Palacio Real de El Pardo en 1939, tras su victoria en la Guerra Civil. Y aunque el caudillo brilla por su ausencia en la breve historia del edificio publicada en la web de Patrimonio Nacional, vivió y mandó desde allí hasta que fue trasladado al Hospital de La Paz el 7 de noviembre de 1975 para concluir entubado una penosa agonía que se prolongaría 13 días más. Pero todavía volvió una última y definitiva vez a El Pardo en 2019, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez ejecutó la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos. Hoy reposan en Mingorrubio junto a los de su mujer, Carmen Polo, en la cripta situada en la capilla del cementerio, que antes cumplía ocasionalmente una función litúrgica pero que ahora está consagrada exclusivamente al recuerdo vergonzante del dictador.

La vidriera de acceso a la capilla cerrada a cal y canto está cubierta de coronas de flores –naturales y artificiales–, banderas variadas –versiones de la enseña preconstitucional, cruces de Borgoña, águilas de San Juan, otras con el emblema de la Legión o del regimiento de infantería Asturias, con sede en la vecina base de El Goloso– e incluso un cuadro con el escudo de armas de la familia Franco. Cuatro personas observan con curiosidad el improvisado homenaje. No hay vigilancia ni medidas de seguridad: ni siquiera la reactivación conmemorativa de la figura de Franco lo ha hecho necesario. Aquí reina la paz del cementerio.

Saliendo de allí a mano izquierda, donde acaba la carretera de Mingorrubio, está uno de los accesos al inmenso recinto restringido del Monte del Pardo que rodea el Palacio de La Zarzuela, residencia oficial de los reyes de España. Por esa puerta entraba y salía Corinna Larsen, la amante del rey Juan Carlos, durante la época en que residió en La Angorrilla, una vivienda forestal situada apenas a tres kilómetros de Mingorrubio. Aquella relación ilícita y todo lo que la rodeó –Botswana, el dinero, la desfachatez– precipitaron la abdicación y la caída en desgracia de quien fue designado por Franco heredero a título de rey en 1969, proclamado rey de España dos días después del hecho biológico –el eufemismo con el que se mencionaba en los medios oficiales el inevitable tránsito del caudillo– y pilotó a continuación, con gran habilidad y en tiempo récord para admiración de Occidente, el cambio político de la dictadura a la democracia.

La 'reconciliación' de Juan Carlos con Franco

Ahora, cuando se cumplen 50 años de la muerte de Franco, de la llegada al trono de Juan Carlos y, según la conmemoración orquestada por el Gobierno de España, de la llegada de la libertad a nuestro país –pese a que las primeras elecciones se celebraron en 1977 y la Constitución no se votó hasta diciembre de 1978–, el héroe político de la Transición es un apestado, relegado al desván de la historia como quien le invistió. Ni siquiera está invitado al acto solemne que celebrará su proclamación y su obra política el próximo 22 de noviembre. Como si estuviera muerto.

Es comprensible la tristeza y la frustración de Juan Carlos. Desterrado, acogido a la hospitalidad de sus amigos emiratíes, es un hombre herido que siente que le están robando el relato y la historia. Y por eso ha dado el paso, insólito en un rey, de escribir sus memorias –y cobrarlas; no se sabe a cuánto–.

También es insólito que el libro se vaya a publicar en España el 3 de diciembre, casi un mes después de su lanzamiento en Francia. Una cortesana cortesía, tan ineficaz como contraproducente, del presidente del Grupo Planeta, José Crehueras, con la Casa Real para evitar la coincidencia con la conmemoración.

En tiempos de Franco había que traerse a escondidas los libros prohibidos de Francia, pero en 2025 no hay fronteras y hay libertad e internet. Ni siquiera hace falta saber francés. Así que enseguida se supo que en Reconciliación, así se titula el libro, Juan Carlos se reconcilia sobre todo consigo mismo. Da su versión del 23F, de sus desmanes financieros y sentimentales, de medio siglo de historia de España. Y cómo no, también de Franco, el hombre que le eligió como su sucesor, y al que parece que Juan Carlos se acerca en su vejez con un ánimo en el que la nostalgia y el agradecimiento se mezclan con la revancha. Lo que dice y escribe del caudillo a través de su escribiente, Laurence Debray, es uno de los asuntos del libro que más han llamado la atención en España. Porque Juan Carlos viene a decir que Franco sabía que con él llegaría la democracia. Y que por tanto su designación no fue inocente, sino una decisión consciente que anticipaba y visaba de alguna manera el cambio político.

"Me hizo rey para crear un régimen más abierto"

Según el rey emérito, Franco era perfectamente consciente de sus convicciones democráticas. "¿Por qué mentir si fue él quien me convirtió en rey y, en realidad, lo hizo para crear un régimen más abierto?", respondía al periodista de Le Figaro Charles Jaigu en una de las entrevistas que el rey emérito ha concedido de cara al lanzamiento del libro.

¿Fue entonces Franco una suerte de discreto paladín de la Transición contra sus propios pretorianos, sus camisas viejas, su búnker? Consultamos a Enrique Moradiellos. El académico de la Historia y catedrático de la Universidad de Extremadura, que el año pasado fue el asesor historiográfico de la exposición organizada por Patrimonio Nacional para conmemorar los diez años de reinado de Felipe VI, tiene un conocimiento cabal y riguroso de Franco, el hombre y su obra. Su Historia mínima de la Guerra Civil fue premio nacional de Historia en 2017. Y un año después publicó Franco, anatomía de un dictador, una obra de divulgación concebida inicialmente para el público británico pero que funcionó muy bien en la desmemoriada España, porque condensa ejemplarmente la vida de Franco, las características de su régimen. También las del "mal llamado pacto de olvido" que a su juicio fue, en realidad, un civilizado pacto de silencio que "hizo posible la Transición pacífica de la dictadura hacia la democracia". No un amnésico punto final, como han defendido en los últimos años los críticos de la Transición, sino "el fruto maduro de un largo proceso cultural y cívico-moral".

Moradiellos responde la pregunta de El Independiente a la salida de una sesión de la Academia, pocas horas después de que se conozcan los primeros fragmentos de las memorias de Juan Carlos y sus controvertidas declaraciones a la prensa francesa. ¿Tuvo Franco una intención democratizadora con la elección de Juan Carlos como sucesor?

"Sobre un texto que no he leído todavía no puedo pronunciarme con ninguna solvencia o rigor", responde, "pero me parece que eso no está probado ni hay fuentes suficientes para decir que Franco tuviera en mente que la elección en 1969 de Juan Carlos como sucesor a título de rey fuera para llevar adelante el proceso de reforma política hacia la democracia. A mí eso no me parece que pueda sostenerse, y mucho menos demostrarse. Y en historia la demostración, más allá de toda duda razonable, es la base para la afirmación".

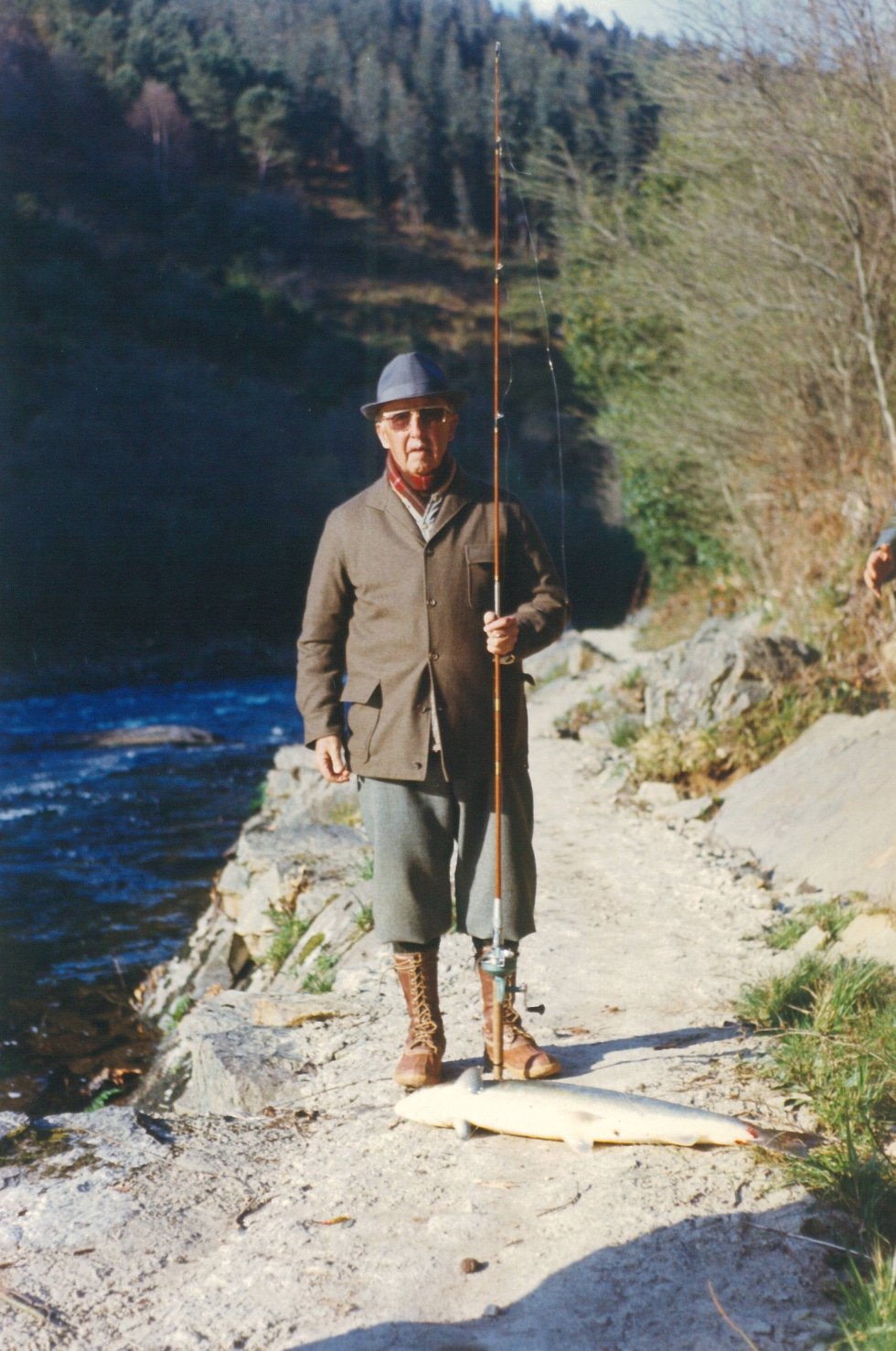

Según Moradiellos, si Franco hubiera deseado avanzar hacia la democratización lo hubiera tenido bastante fácil. "En el verano de 1974 tuvo una tromboflebitis que le obligó a resignar el mando en Juan Carlos. Si realmente hubiera querido que se iniciara el proceso de transición, cuando el entonces príncipe asumió sus funciones, podría haberlo hecho. Podría haberse retirado en vida, y no lo hizo. En septiembre recuperó los poderes y permaneció". Y de hecho un año después, pocas semanas antes de su muerte, firmó sus últimas sentencias de muerte ante un clamor internacional de protestas y condena.

"Mi general, ¿por qué no se abre usted un poco?"

Lo cierto es que el pronunciamiento de Juan Carlos es menos novedoso de lo que parece. Ya se lo dijo con otras palabras a la misma Laurence Debray en la entrevista que le concedió en 2014 para el documental Yo, Juan Carlos, Rey de España, y así se reproduce en Mi rey caído, el libro de Debray de 2022 que funciona como una suerte de precuela de Reconciliación.

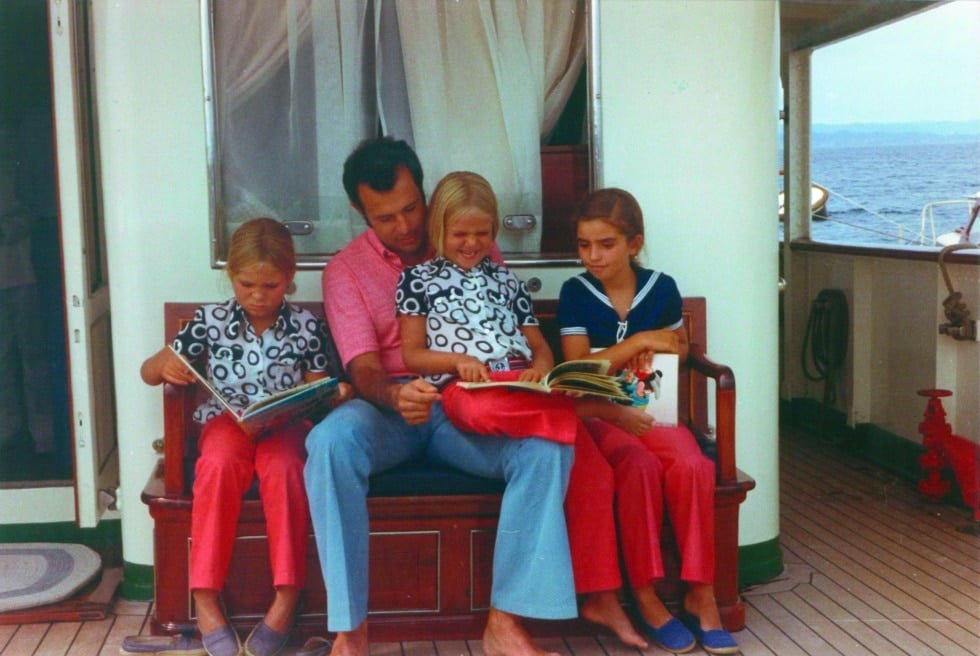

"Franco no hablaba mucho, pero conmigo le gustaba conversar. A veces incluso nos reíamos", confesaba entonces el emérito, todavía residente en Zarzuela. "Yo iba a verlo regularmente. Él me hacía preguntas. Como él no salía casi nunca, y yo estaba fuera todo el tiempo, le contaba cómo veía las cosas. Le decía abiertamente lo que pensaba, aunque supiera que no le iba a gustar. Le preguntaba, 'mi general, ¿por qué no se abre usted un poco?'. Y él respondía: 'Eso tendrá que hacerlo usted, yo no puedo'".

Ante la insistencia de Debray por esclarecer su vínculo con Franco, Juan Carlos responde con impaciencia: "Si, por azar, yo no hubiera aceptado ser el sucesor de Franco, ¿cómo cree que habría conseguido hacer todo lo que he hecho, cómo podría estar ahora aquí explicándole cómo fue la Transición? Solo a través de la designación de Franco pude hacer, junto con los españoles y los políticos, todos los cambios que necesitaba el país. Gracias a que Franco dijo: ‘Tú eres el siguiente, tú serás quien asumirá el poder después de mí’. Si no, no habría podido. Punto y final".

Un testamento político abierto

"Os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro Rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido (...). Velad también vosotros y para ello deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España y haced de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria".

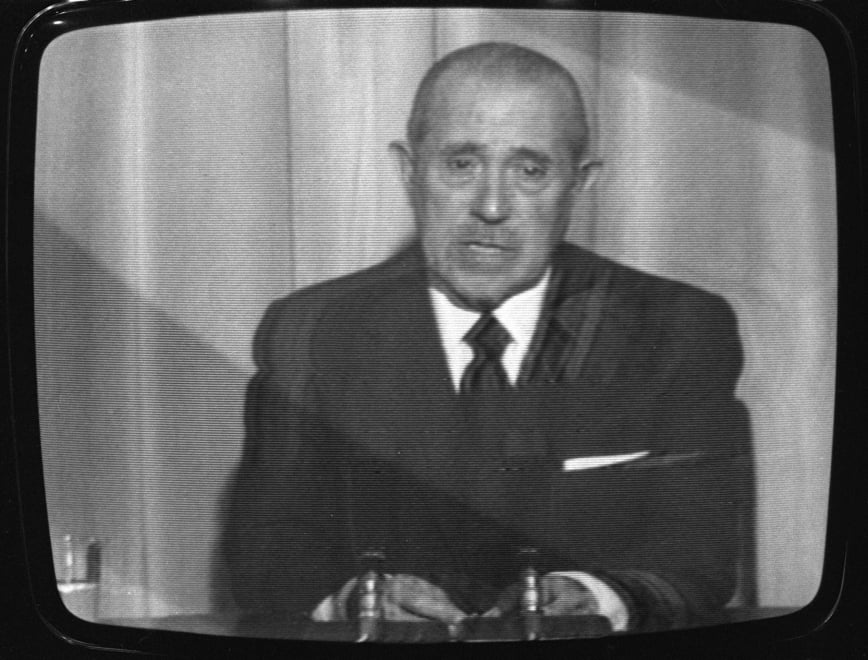

El testamento político que Franco redactó el 18 de octubre de 1975 durante su última reunión con el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, aparece como la pieza clave y el eslabón insoslayable para entender tanto la continuidad entre el franquismo que moría y la democracia por venir como la evolución política del uno hacia la otra. Todas las peticiones del caudillo –unidad en la diversidad, paz, lealtad al Rey, justicia social, cultura– se atenían a los principios fundamentales del Movimiento, pero eran al mismo tiempo perfectamente asumibles por un régimen de libertades. Algunas, de hecho, como la relativa a "la rica multiplicidad de sus regiones", parecen una prefiguración del debate territorial que abordarían los ponentes constitucionales dos años más tarde.

"Democracia, pornografía, droga, qué sé yo"

Hay otros testimonios de la época que vienen a respaldar la idea de que Franco, lejos de ignorar las intenciones de su sucesor, conocía y comprendía lo que sucedería después de su muerte. Tom Burns Marañón recopila algunos de ellos en su excelente libro de 2015, De la fruta madura a la manzana podrida. El laberinto de la Transición española.

Así, cuando el joven procurador Miguel Primo de Rivera, amigo y cómplice de Juan Carlos, acude a El Pardo para protestar por el veto del Consejo Nacional del Movimiento al asociacionismo –la fórmula de participación política planteada sin éxito antes de 1975–, el jefe del Estado le respondió: "Eso vosotros, la juventud. No me pidas a mí que sea traidor a cuarenta años de historia. Pero vosotros sí lo tenéis que hacer".

Otro: en aquella última reunión con Arias Navarro, según testimonio de Rodolfo Martín Villa, Franco le dijo a su presidente del Gobierno: "No tema usted, Arias. Aquí lo que hay que ser es fiel al Rey. Pero el Rey tendrá que hacer cosas diametralmente distintas a las que yo he hecho". Del mismo modo había tranquilizado cuatro años antes al general norteamericano Vernon Walters, enviado por el presidente Nixon para pulsar la situación en España: "Yo he creado ciertas instituciones [que] nadie piensa que funcionarán [después de su muerte]. El Príncipe será Rey, porque no hay otra alternativa. España irá lejos en el camino que desean ustedes, los ingleses y los franceses: democracia, pornografía, droga, qué sé yo. Habrá grandes locuras pero ninguna de ellas será fatal para España (...) porque yo voy a dejar algo que no encontré al asumir el Gobierno de este país hace cuarenta años: la clase media española. Diga a su presidente que confíe en el buen sentido del pueblo español, no habrá otra guerra civil".

Lo cierto es que mientras el régimen buscaba una fórmula para transicionar, la sociedad española había dado un enorme salto adelante, propiciando el cambio político que vendría. Como escribió el historiador Juan Pablo Fusi mediados los 80 en uno de sus libros, la España del tardofranquismo "era un Estado católico donde la Iglesia condenaba el Régimen y donde se clamaba, en las calles, contra el arzobispo de Madrid y los obispos rojos. Era un Estado que prohibía las huelgas y donde éstas se realizaban por miles; era un Estado autoritario, que buscaba, por su mala conciencia, alguna forma de legitimidad democrática". Una paradoja en tránsito hacia la democracia.

Una cultura política heredada

"No es descabellado concluir que lo único que Franco quiso dejar ‘atado y bien atado’", escribe Tom Burns en su libro, en referencia a la conocida expresión utilizada por Franco tras la proclamación de Juan Carlos como sucesor, "era la jefatura del Estado, a título de Rey, en manos de quien él había nombrado heredero para dirigir los destinos de España". El proceso que vino después fue fruto de un "impulso generacional" de personas de dentro y de fuera de la nomenclatura franquista, que se reconocían y hablaban el mismo idioma.

"El anhelo por las libertades públicas y la impaciencia por obtenerlas facilitaron el consenso político e impusieron prisas al tránsito transformador" y que la fruta madura cayera por su propio peso; pero la consecuencia de las prisas y de los condicionantes "fue que no se produjeron prolongados debates sobre la separación de poderes" ni "se avalaron los contrapoderes judiciales y legislativos para controlar al Ejecutivo, equilibrar sus prerrogativas y afianzar una democracia abierta y liberal".

La mezcla de diseño e improvisación, el paso "de la ley a la ley" dibujado por Torcuato Fernández-Miranda, salió adelante gracias a una comunión de intereses de las fuerzas políticas en torno a la defensa del país, contra el terrorismo y el fantasma de otra guerra civil, salvando además los importantes condicionantes que entonces imponía el contexto internacional marcado por la Guerra Fría.

Así llegó a España la libertad que hoy conmemora el Gobierno. Pero merced a las circunstancias y a las especiales características del proceso, el nuevo régimen heredó una serie de rasgos del antiguo que el hispanobritánico Burns reconoce con el buen ojo y la lucidez de quien ve el país con un pie fuera: "El hiperliderazgo, la jerarquización del mando, el dirigismo" y "la aversión a la transparencia y la rendición de cuentas". La temprana y aplastante victoria del PSOE en 1982 y su larga permanencia en el poder contribuyó a consolidar esas tendencias heredadas que hoy forman parte de la cultura política española y explican buena parte de sus (de nuestros) problemas. Las cosas fueron como fueron. Franco murió en la cama. Y Juan Carlos fue su heredero e hizo lo que se esperó de él.

Te puede interesar

15 Comentarios

Normas ›Comentarios cerrados para este artículo.

Lo más visto

![Lo que cabe esperar de los papeles del golpe: "Todas las conversaciones [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/papeles-23-f-desclasificacion-350x365.jpg)

![El carlismo por estética de Santiago Abascal y la tentación irredentista de [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/felipe-vi-santiago-abascal-350x365.png)

![Entre el Planeta y el Nadal, lo de David Uclés es peor [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/david-ucles-2-350x365.png)

![Uclés, Pérez-Reverte y la historia secuestrada por la polarización: "Para ellos la [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/01/ucles-reverte-350x365.jpg)

![Las memorias olvidadas en las que Julio Iglesias lo confesaba todo: "Necesito [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/01/julio-iglesias-confesion-350x365.png)

hace 3 meses

Fariseos como Francisco Franco, Manolito Fraga Hiribarnea, Nuñez-Feijoo, Asnar Lópes, Lopez-Bravo, Urkullu, campeones del tiquismiquis; o saduceos como Perico Sánchez, Felipe González Márquez, ZP, illa, ases de la gauchedivine, protegidos por falsos borbones, ‘princes des monte-en-l’air et de la cambriole’ ‘príncipes del escalo y el butrón’, lo mismo me da, que me da lo mismo, me es hidráulico, me es completamente inverosímil.

A todos el pelo se les caerá,…

hace 3 meses

Libertad siempre la hubo, salvo limitaciones insuperables, como no tener todavía la tecnología de filtrarse por las paredes ver qué hacen los mayores en su dormitorio, y salvo reacciones ante hechos antic-comunitarios, una cosa es libertad, y otra, impunidad.

Juan Carlos Ignoto, que Borbón por línea masculina no es, preguntó al general ísimo Franco: ‘Mi general, cómo gobierna usted?’ -Para qué quiere saber cómo gobierno, si usted no va a poder gobernar como yo?’

No hay estado de derecho, sino un latrocinio hostil a los españoles, impuesto con una sangrienta crueldad, desde el Golpe de Estado borbonario y marrano de 1700.

Y quien dijere lo contrario, miente!

hace 3 meses

El general ísimo Franco llevó a la práctica el objetivo del foreign office, con participación de sus organizaciones ancilares como la masonería: Arrasar España, que no pudiera dar ayuda a Alemania contra el tercer intento wasp (White Anglo-Saxon Protestant) de acabar con lo germano como competidor industrial y comercial.

Sería falso que FF se sumase al alzamiento contra el frente izquierdista, que ni con fraude había ganado las elecciones de 1936, tras el asesinato del patoso y gaffe Calvo-Sotelo: El Dragon Rapide que llevó a Franco de Canarias al Norte de África lo contrataron estando vivo José Calvo-Sotelo.

Raza de víboras son los que detentan en este lugar que los sanguinarios romanos marcaron como Hispania, el dominio del poder económico, político, la administración y las universidades, la sanidad,…

Txakurrak kanpora!

hace 3 meses

El aniversario 20-N, que es simplemente una maniobreta de saduceos para aterrorizar disidentes y seguir acogotando a los españoles, tapa el hecho fundamental: En 1700 hubo un sangriento golpe de estado que impuso a un Borbón, tiranos de aldea, gentes sin entrañas ni inteligencia, contra toda evidencia de la realidad dinástica.

El último de esa banda Borbón de condestables de fortuna, forajidos, por línea masculina en Madrid se hacía llamar ‘Carlos cuartos’.

‘El bastardo no entrará en la asamblea del señor ni a la cuarta generación’

‘El mamzer (nacido de prostituta) no entrará en la asamblea del señor ni a la décima generación’

Con ese golpe infame desaparecieron España y el estado de derecho, ya muy dañado con el acceso a la función pública de marranos como el de Alba, Álvarez de Toledo (Albright, Albrecht) y Pimentel; y el de Olivares, Guzmán y Pimentel.

Que en la cabeceta del estado, en la presidencia del gobierno, esté un general con apoyo británico y de la usura tribal, o unos esquizo-paranoides sin otro modelo que el spqr, ni otra tecnología que las del KGB, de la cheka, es una mera anécdota.

El estado sionista de okupación en Madrid ya ha sobrepasado todo lo tolerable; como primera sentencia, los comprometidos con el bodrio de 1978, y quienes les apoyan y financian, han perdido derecho de residencia y trabajo, la nacionalidad la obtuvieron encadenando sevicias, colocando aberraciones para su exclusivo beneficio en el BOE.

Nunca fueron españoles, procede actuar como contra las especies invasivas, p.ej. el siluro,…

Si no se van de Europa, las Américas, África, empezarán las ejecuciones, servir a una fuerza extranjera hostil a los españoles con uniformidad española es el delito de espionaje en tiempo de guerra, pena kapital, un asunto muy delicado.

Guerras? Los okupas de las instituciones de la UE, con Sión y Rusia, contra los ukranianos, contra los palestinos, los fariseos y saduceos contra los españoles,…

Hay otros conflictos, no tan visibles.

No se puede aguantar tanto!

hace 3 meses

Y nos parieron una partitocracia que Benito Pérez Galdós se quedó corto lo que eran «dos partidos turnados para gobernar» ahora son 37 y más de 5000 empresas afines con un ejército de más de 100.000 sujetos que pastan de presupuesto.

hace 3 meses

A Franco nos lo trajo el PSOE, que declaran a la guerra civil en 1933 cuando el Frente Popular pierde las elecciones y que la comienza en 1934 en el mes de octubre.

Franco, militar respetuoso con la República, decide unirse al levantamiento en el último momento gracias a la brillante y muy democrática idea del gobierno del Frente Popular de asesinar al líder de la oposición.

Así que sí, el PSOE trajo el franquismo.

Probablemente lo único decente que ha hecho en toda su historia.

hace 3 meses

«En tiempos de Franco había que traerse a escondidas los libros prohibidos de Francia».

O comprarlos en una librería de la calle Narváez de donde tengo un montón de mi madre.

Y no era la única.

Y la policía lo sabía.

Supongo que eso no lo cuentan en la series de Netflix.

hace 3 meses

Exacto. Gracias Franco por librarnos del marxismo tanto tiempo.

hace 3 meses

España necesita volver al Franquismo sin Franco

hace 3 meses

La historia oscura de nuestro país, más que Franco la representa el Frente Popular y los partidos y sindicatos que lo componían, empezando por el PSOE de Largo Caballero que en 1934 intentó derribar el gobierno de la República, dos años antes que Franco.

El PSOE de los años treinta nada tenía que ver cona democracia y no la querían, y no implantaron una dictadura tipo soviético porque Franco los derrotó, pero las intenciones del PSOE de Largo Caballero, el «Lenin ibérico», eran esas, copiar aquí el modelo soviético.

Y ojo porque muchos en el PSOE que ven franquismo por todas partes, tienen de héroe al tal Largo Caballero.

hace 3 meses

Franco representa sin más la historia oscura de nuestro país. Nada tiene que ver con la democracia y tampoco lo quiso. Fue un dictador y pasa a la historia como tal, un indeseable mas

hace 3 meses

Franco era más listo que el.hambre. Todos los testimonios del artículo, son compatibles a que sabía que con el Rey habría un cambio de régimen. Lo nombró él.

Y acertó.

La transición, hasta Zp, y Sánchez que vieron la ventaja de dividir a la sociedad española ha sido el orgullo y la admiración de España.

Los políticos de hoy son un cancer.

hace 3 meses

Más bien diría que la democracia la trajo la sociedad franquista dirigida por el rey y por algunos partidos políticos

hace 3 meses

Los tontos estan jodidos, pero yo estoy como dios

hace 3 meses

La democracia no la trajeron los partidos políticos sino los franquistas.

Y eso jode mucho.