Pasaban unos minutos de las nueve y media cuando el teniente John Hood se acodó sobre la baranda a babor del Maine con la mirada fija en el puerto de La Habana, cuyas luces centelleaban aquella noche. Sobre la cubierta del acorazado estadounidense apenas soplaba una ligera brisa y el sonido de la retreta había impuesto el silencio, sólo perturbado por los cadenciosos paseos de los centinelas.

Habían transcurrido ya tres semanas desde la entrada del Maine en la bahía de la capital cubana y, desde entonces, las escapadas de sus marineros por tierra firme podían contarse con los dedos. A pesar de que, oficialmente, su visita a La Habana formaba parte de una misión de cortesía, la tripulación era consciente de que su presencia en aquellas aguas era vista como una provocación por las autoridades españolas de la isla.

La noche anterior, sin ir más lejos, habían aparecido pintadas amenazantes hacia el barco estadounidense en algunas viviendas del barrio de Templete, próximo al puerto.

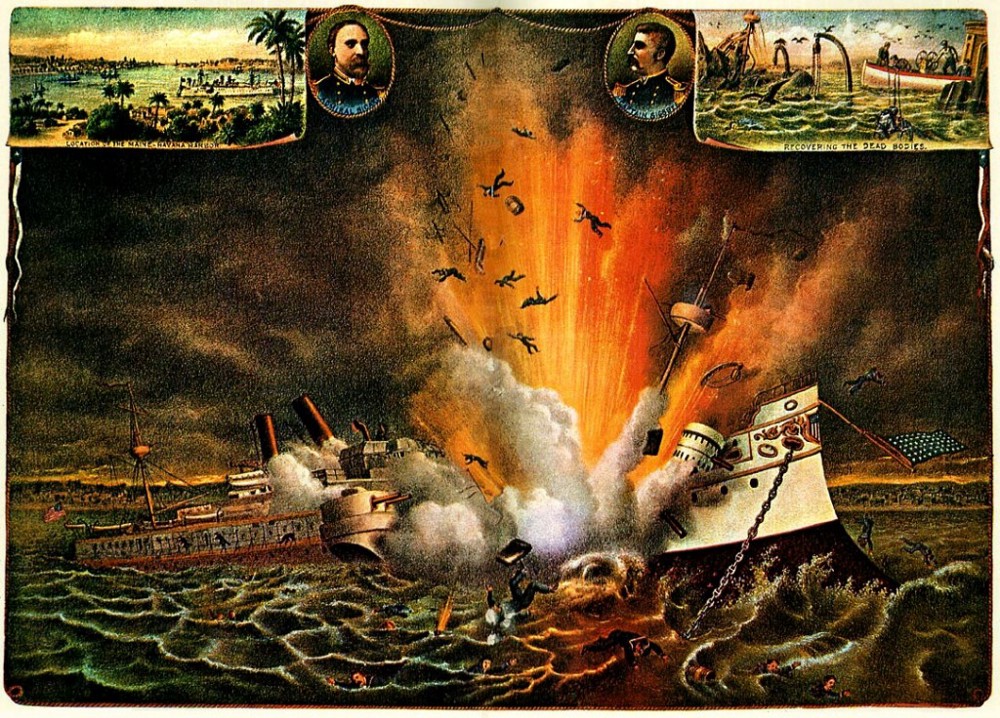

Hacía tres años que Cuba era escenario de una sublevación contra el dominio español y Estados Unidos se había erigido, casi desde su inicio, en el principal sostén internacional de los insurrectos. De repente, una explosión sorda, como de un disparo, puso en alerta a los tripulantes del acorazado. Y sólo unos segundos después, otro estallido de una potencia descomunal hizo sacudirse con violencia el barco. Eran las nueve y cuarenta de la noche del 15 de febrero de 1898 y el Maine se estaba hundiendo.

Más de 260 de los 350 tripulantes del Maine perecieron tras la explosión del acorazado

En medio de una sucesión de detonaciones, que se extendió durante las tres horas posteriores, y una constante lluvia de materiales procedentes del barco, rodeados de gritos y lamentos, los supervivientes se afanaban por ayudar a los heridos y abandonar la nave, con la colaboración de los barcos más próximos al desastre -tanto españoles como estadounidenses- que enviaron sus botes de salvamento para poner a seguro a los marineros del acorazado estadounidense. Nada de esto impidió las dimensiones del desastre: más de 260 de los 350 hombres que conformaban la tripulación del Maine habían perdido la vida.

Los ecos de la tragedia no tardaron en recorrer la distancia entre la isla caribeña y el territorio estadounidense, donde causaron una gran conmoción. Aunque a esas alturas resultaba del todo aventurado tratar de dilucidar las responsabilidades del suceso, la sombra de la sospecha no tardó en posarse sobre las autoridades españolas.

"Parece ser imposible determinar de forma definitiva si fue o no destruido como consecuencia de una traición de los españoles", pero "la casualidad de su destrucción, mientras estaba anclado en La Habana, en un accidente nunca ocurrido hasta ahora, es lo bastante desagradable como para que aumenten seriamente las dificultades entre nosotros y España", escribió el entonces asistente del Departamento de Estado -y más tarde presidente estadounidense- Thomas Roosevelt.

Los estadounidenses llevaban años escuchando historias -no todas ellas falsas- sobre las atrocidades cometidas por las autoridades españolas en Cuba, de modo que no resultaba difícil imaginar a los españoles perpetrando un atentado como el que parecía haber sufrido el Maine. "Una nación que es capaz de hacer lo que hace España en Cuba es capaz de todo [...]. Debemos sospechar todo lo peor de esos españoles que no son más que unos vulgares traidores y granujas", llegó a afirmar el senador William Mason, según recoge el periodista Agustín Remesal en su libro El enigma del Maine.

De reforzar los prejuicios hacia los españoles se encargaba, de forma poco escrupulosa, la llamada prensa amarilla, que casi desde el primer instante dio pábulo a la teoría del atentado, al validar teorías de lo más disparatado sobre cómo se había llevado a cabo el ataque. Sólo dos días después de la explosión, uno de los referentes de aquella prensa, el New York Journal, de William Randolph Hearst, titulaba en portada La destrucción del Maine ha sido obra del enemigo.

En apenas 48 horas, la fiebre belicista se extendió como la espuma por el país, donde se registraban manifestaciones que pedían la inmediata declaración de guerra, y hasta en los púlpitos de las iglesias se lanzaban proclamas antiespañolas.

La llamada prensa amarilla, con Hearst y Pulitzer al frente, alentó, pese a la falta de pruebas, la teoría del atentado

Más cauto, el presidente estadounidense, el republicano William McKinley, prefirió encomendar la investigación de los hechos a una comisión de expertos marinos, antes de adoptar cualquier decisión. El 21 de febrero, los miembros de la comisión hicieron su entrada en la bahía de La Habana y dieron inicio a los trabajos para determinar por qué se había hundido el Maine.

En paralelo, la diplomacia norteamericano reabrió una vía que ya había sido tanteada en años anteriores: el intento de comprar Cuba a España. Las dificultades que atravesaba la economía española a aquellas alturas del siglo XIX llevó a los dirigentes políticos estadounidenses a considerar que, como ya había ocurrido con Florida en 1821, España estaría dispuesta a traspasar la soberanía de la isla caribeña ante una buena oferta. Aconsejado por un amigo banquero, McKinley llegó a ofrecer, en conversaciones secretas, a la reina regente, María Cristina, 300 millones de dólares por Cuba.

Pero aquellas pretensiones ignoraban que, en España, Cuba era considerada una parte esencial de su territorio, más aún tras la pérdida de la mayor parte de su imperio colonial en las primeras décadas del siglo. La isla caribeña era la joya de la corona de los escasos territorios de ultramar que seguían bajo el dominio español, entre los que también se contaban Puerto Rico, Filipinas, Guam o las islas Carolinas. "La conservación de fragmentos del imperio, en particular la colonia más rica, Cuba, alimentaba la ilusión de que España seguía siendo una potencia imperial de cierta categoría", escribe Sebastian Balfour en su obra El fin del Imperio español.

Así, la reina no encontró un sólo líder político dispuesto a asumir el precio de la traición que supondría vender la Gran Antilla. Ya en 1895 el presidente del Gobierno español, Práxedes Mateo Sagasta, había asegurado que "la nación española está dispuesta a sacrificar hasta la última gota de sangre del último español antes de consentir que nadie le arrebate un pedazo siquiera de su sagrado territorio".

Accidente o sabotaje

Entretanto, y tras veintitrés días de trabajo en los que se interrogó a 62 testigos, la Comisión de investigación transmitió al presidente de Estados Unidos el resultado de sus pesquisas. El 28 de marzo, en un Congreso abarrotado por más de 6.000 personas, McKinley dio a conocer -aunque los pormenores ya habían sido desmenuzados por la prensa en los días previos- el resultado del informe: el Maine había sido hundido por la explosión de un artefacto externo, pero no existían indicios para determinar quiénes eran los responsables.

Para gran parte de la opinión pública, aquello era suficiente para declarar la guerra a España. "Cada hora que pasa añade más desgracia y humillación para Estados Unidos", se podía leer en el New York World, de Joseph Pulitzer. McKinley por el momento resistió aquellas presiones, pero cuando la comisión de Asuntos Exteriores del Senado determinó que "la destrucción del Maine se debió o bien a una maniobra oficial de las autoridades españolas, o bien a la negligencia, tan evidente y de tal calibre que equivale a su culpabilidad en ese acto criminal", el estallido de la guerra se tornó poco menos que inevitable.

De poco sirvieron las quejas de la diplomacia española, los intentos de obtener el respaldo de las potencias europeas o los esfuerzos por convencer a los políticos estadounidenses para que valoraran los resultados de la investigación llevada a cabo por las autoridades españolas en Cuba, que afirmaban que el Maine había sido víctima de un accidente interno.

Investigaciones posteriores han refrendado la teoría del accidente sostenida por los investigadores españoles, ya fuera por un sobrecalentamiento del carbón o por una inflamación espontánea de las municiones almacenadas en los polvorines del barco. Pero entonces, pocas voces autorizadas se atrevían a defender en Estados Unidos una versión que no fuera la de la culpabilidad de España.

Cuando el Senado encontró a España responsable de la tragedia, por acción o por negligencia, la guerra tornó inevitable

El Gobierno de Madrid rechazó los ultimatums emitidos desde Estados Unidos para que reconociera su responsabilidad, renunciara a toda responsabilidad sobre Cuba y retirara sus fuerzas en la isla. La hora de la guerra llamaba a la puerta de la nación y una parte abrumadora de la opinión pública la recibió con entusiasmo.

"La prensa no veía otra opción y la menos seria fue decantándose cada vez más por el entusiasmo patriotero. La Iglesia multiplicaba sus actividades para recaudar fondos y elevar la moral en favor de la guerra, y el estado de ánimo en la calle, a juzgar por las frecuentes y tumultuosas manifestaciones contra las embajadas norteamericanas, era agresivamente favorable a la guerra", apunta Balfour antes de añadir que existen indicios, no obstante, para considerar que "entre la opinión informada se daba por seguro, antes de que estallaran las hostilidades, que España perdería cualquier guerra con EEUU".

Estados Unidos había protagonizado, durante el último tercio del siglo, un notable desarrollo económico e industrial que le situaba ya a la altura de las grandes potencias mundiales, mientras que España se encontraba sumida en una larga decadencia de la que el pobre estado de sus fuerzas militares era claro reflejo.

En la mañana del domingo 24 de abril, más de treinta barcos de guerra de la marina estadounidense, prestos desde hacía semanas para emprender la guerra contra España, se situaron frente a la bahía de La Habana, para iniciar el bloqueo del puerto. La guerra entre Estados Unidos y España había comenzado. Tras más de cuatro siglos, el Imperio español de América se encaminaba hacia su fin.

Te puede interesar

Lo más visto

- 1 Gaslow, la petrolera con vínculos con 'Los Miami' y que sirvió para delatar a Koldo

- 2 Quiénes son 'Los Miami', el clan condenado de la Reina de la Coca

- 3 Marlaska nombrará a dedo a los policías que investiguen asuntos judicializados

- 4 La Oreja de Van Gogh, un despido por burofax y una cita con Amaia en el Bernabéu

- 5 La ministra de Vivienda salta contra Iglesias y Montero: "Con mis tres propiedades no tengo ni para pagar la mitad del chalet de Galapagar"

- 6 Denuncian enchufismo en los procesos de selección de personal en la embajada de España en Mauritania

- 7 KIA EV3, un eléctrico con mucha chispa

- 8 No, los votantes de Trump no son imbéciles

- 9 La poderosa máquina del contrarrelato