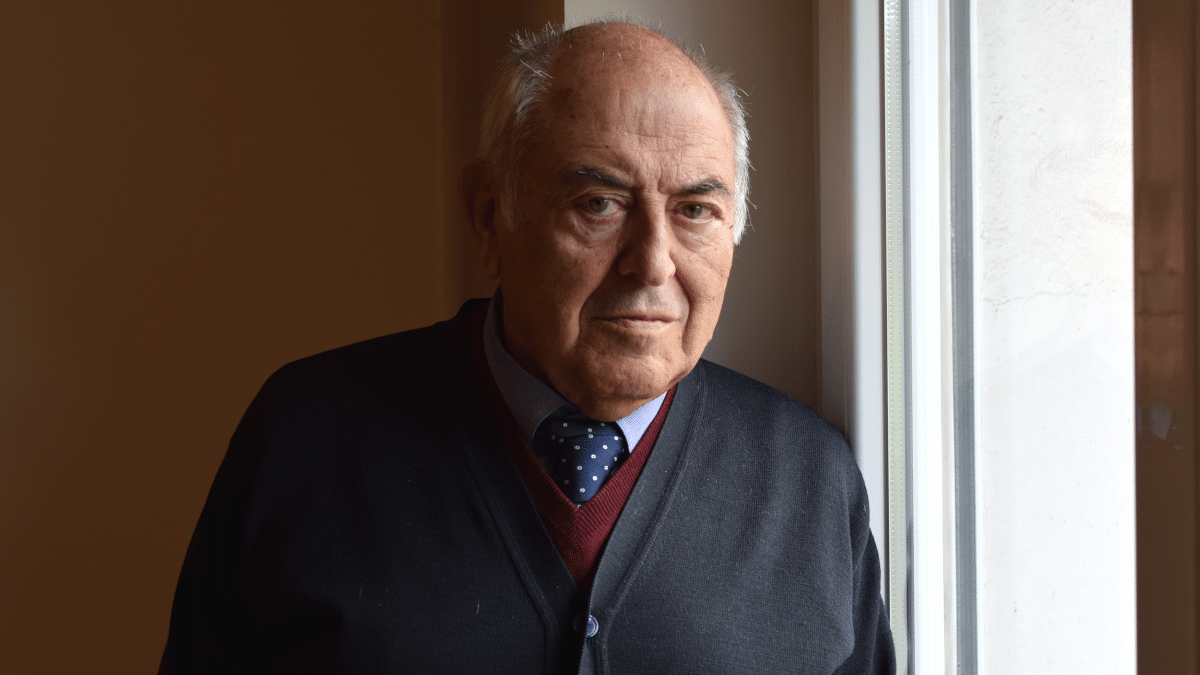

José Antonio Marina (Toledo, 1939) lleva días recibiendo a periodistas en su piso de Madrid, en el mismo bloque, a la vuelta de la esquina, donde vivía el poeta Ángel González. El popular pensador acaba de publicar su último libro, La vacuna contra la insensatez (Ariel), un tratado de filosofía práctica, de "inmunología mental", para desarrollar el pensamiento crítico y la inteligencia ética en un tiempo marcado por la manipulación y la desinformación. La entrevista tiene lugar en una habitación espartana y luminosa, amueblada apenas con un par de sillas y una gran mesa rectangular de pino sobre la que se apilan los libros y los folios garabateados con esquemas e ideas como los que Marina, vestido como un profesor de los de antes, rebeca sobre jersey e irrenunciable corbata, garabateará a continuación en nuevos folios en blanco.

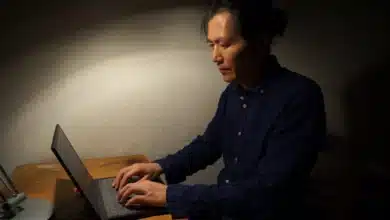

Surge el nombre de su colega germano coreano Byung-Chul Han, preocupado también por la insensatez contemporánea y flamante premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. "Sus análisis son muy agudos, pero se queda en el primer piso de la filosofía, que es plantear los problemas sin ofrecer soluciones. Yo tengo una visión más práctica y más combativa de la filosofía", asegura Marina. "Si formulas un problema tienes que buscar soluciones, porque si no es como excavar un pozo donde no hay agua. Parece que desde Hegel la filosofía está condenada a ser como el búho de Minerva, que lanza el vuelo al anochecer y siempre llega tarde. Yo no tengo ningún interés en llegar tarde. ¿Por qué no vamos a hacer una filosofía madrugadora que se adelante, que solucione problemas, que saque soluciones de debajo de las piedras y se las ofrezca a la ciudadanía? La filosofía es un servicio público".

Nuestra forma de vida se basa en la dignidad humana y en los derechos fundamentales, y esas no son nociones científicas ni técnicas

Con este libro, Marina quiere ayudar al lector a tapar las grietas, los "puntos ciegos" que fue dejando la evolución en nuestra inteligencia y que timadores y gobernantes aprovechan cotidianamente, con la inestimable ayuda instrumental de las redes sociales y otros espejuelos digitales, para persuadirnos hasta de lo más descabellado. Incluso de ser antivacunas. "No me importa que se venda, me importa que se lea", dice insensatamente su autor de La vacuna contra la insensatez, "porque estamos en un momento muy complicado y tenemos que tomar algunas decisiones importantes en un plazo no mayor de cuatro o cinco años".

Pregunta.- ¿Qué determina esa urgencia?

Respuesta.- La rapidez con que están sucediendo las cosas en el terreno científico y sobre todo tecnológico, de manera tan poderosa que no nos está dando tiempo a saber qué hacer con ellas. Se ve por ejemplo en la escuela, que está dando palos de ciego, no en España sino en todas partes. Se pasa de usar las pantallas para todo a quitarlas. Hay una sensación de absoluta confusión. Los sistemas educativos se centran en las disciplinas STEM, ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, y lo demás parece ya puramente decorativo. Mientras, la defensa de las humanidades está por los suelos. La filosofía se ha hecho el harakiri. Podemos llegar a pensar que todas las soluciones tienen que venir de la ciencia y de la técnica, y no. Nuestra forma de vida se basa en la dignidad humana y en los derechos fundamentales, y esas no son nociones científicas ni técnicas.

P.- Al final del libro recupera un diálogo que incluyó en su Historia visual de la inteligencia. Su interlocutor es alguien venido de un futuro eficiente y deshumanizado dominado por la ciencia y la técnica, en el que la idea de dignidad humana carece de sentido.

R.- La dinámica de la ciencia y la tecnología es muy utilitaria, no se rige por ningún valor que no sea el propio dinamismo del conocimiento y la productividad. Para la ciencia y la técnica no tendría sentido prolongar la vida de una persona que deja de ser productiva. De manera que tenemos que fortalecer la idea de que el marco ético es superior. La ciencia, la economía, pero también las religiones dogmáticas, son sistemas e instituciones potencialmente muy buenas, pero que necesitan sistemas de parada y límites, y eso viene dado por un marco ético. Por ello en última instancia la inteligencia debe ser un concepto ético, porque la ética proporciona las soluciones de más nivel.

P.- La inteligencia humana es ética, y la inteligencia artificial será ética si está sometida a la inteligencia humana.

R.- ¡Claro! Un sistema de inteligencia artificial no puede producir una ética. Puede producir matemática, ciencia, incluso buena literatura. Pero no puede producir una ética porque trabaja con datos, datos que además no comprende, mientras que la ética trabaja con valores. Y los valores no son datos, son una valoración del dato. Y eso es una exclusiva de la vida, porque la arquitectura de los valores comienza a construirse sobre los principios básicos de placer y dolor, y a partir de ahí a través del miedo, del amor, de la alegría, de la ayuda… Todo eso es exclusivo de organismos biológicos con sensibilidad. A una inteligencia artificial, que hace cosas fantásticas pero no sabe lo que hace, se lo puedes contar, pero no lo va a asimilar porque no puede comprenderlo.

La inteligencia artificial no puede producir una ética porque trabaja con datos, no con valores

P.- ¿Cuál ha sido su experiencia con el uso de la inteligencia artificial generativa?

R.- Antes de escribir este libro le pedí un índice, y me lo hizo, once capítulos, un apéndice y una bibliografía. Estaba bien hecho, pero no te sabía explicar por qué había puesto unas cosas en lugar de otras. Al pedirle algún detalle se equivoca muchísimo, te da bibliografía que no existe. Mi conclusión por ahora es que no es muy de fiar. Tiene una gran capacidad de síntesis pero es mala con la precisión. Y como no sabe por qué dice las cosas no te sirve para argumentar.

P.- Antes de entregar el libro se vio en la necesidad de escribir un prólogo de urgencia a propósito de la segunda venida de Donald Trump, que trajo de la mano a un tecnólogo como Elon Musk, y cuya arrogancia ilustra de alguna manera su advertencia respecto a un paradigma científico-técnico sin límites éticos.

R.- Ahí el personaje interesante es Trump, que ha utilizado a Musk. Otra cosa es que Musk saque provecho de esa utilización, pero a Trump lo que le interesaba era identificar su mensaje con un personaje como Musk, con su dinero, su prestigio tecnológico y X a su servicio, porque de lo que se trata es de persuadir. Creo que es una torpeza descalificar a Trump diciendo que es un ególatra o un ignorante. No, es un auténtico genio, un genio de la manipulación. Domina al dedillo todos los males que se denuncian en este libro. El manipulador sabe servirse de todo lo que tiene a su alrededor para persuadir a los demás. Convencer a alguien para que haga algo voluntariamente es mucho más eficaz que obligarle a hacerlo. Y Trump ha utilizado todas las chapuzas evolutivas de nuestra inteligencia para conseguir sus objetivos. Uno de esos agujeros en nuestra coraza intelectual es lo que se llama técnicamente el sesgo de anclaje, y se ha visto en el tema de los aranceles. Si anuncias que vas a subirlos un 30 por ciento sabes que habrá que negociar y que de ahí irán a la baja. Pero si empiezas diciendo un disparate sabiendo que lo es, como que quieres subirlos un 145 por ciento, cuando la discusión llegue al 30, el otro creerá que ha sido un triunfo bajarlos al 30, pero el resultado es que te los han subido un 30 por ciento. Son trucos muy elementales pero que siguen siendo eficaces. Me parecía importante ponerlos de manifiesto para intentar defendernos de sus consecuencias.

P.- De ahí esa idea profiláctica de la vacuna.

R.- He replicado el enfoque de la inmunología. Primero ver en qué somos vulnerables, luego estudiar los virus, cómo funcionan, y tercero, cómo podemos hacer las vacunas que nos protejan para fortalecer nuestro sistema inmunológico y para defendernos de virus concretos. Como, por ejemplo, el actual descrédito de la verdad. La campaña de Trump contra los periódicos de referencia, las universidades, los científicos, la ciencia en general tiene un propósito, y es que desactivando a los defensores del pensamiento crítico y riguroso matas la verdad.

P.- De ese descrédito de la verdad hace usted cómplice a la filosofía posmoderna.

R.- Se presentó como una filosofía rompedora, desmitificadora, casi revolucionaria, y ahora se ha convertido en defensora de Trump. En el momento en que se sostiene que no hay posibilidad de legitimar una verdad universal se acaba abriendo la puerta a que la verdad sea lo que el poder dice que es verdad.

La obsesión por la felicidad es una catástrofe social

P.- Para conducirnos en la vida necesitamos unos objetivos, habla también de ello en este libro, y podría parecer que ahora son más difusos que en el pasado, cuando las sociedades estaban más regladas y los individuos no necesitaban preguntarse según qué cosas. No sé si esta incertidumbre también favorece estos episodios de insensatez colectiva.

R.- Esto también tiene que ver con nuestras chapuzas evolutivas. Cuando vivíamos peor nuestras expectativas eran menores y los objetivos eran más accesibles. Al mejorar nuestras condiciones de vida empezamos a desear y esperar más cosas, hay más posibilidades de fracasar, y hay mucha gente que se siente mal, resentida o deprimida. Y luego hay algo muy destructivo. La obsesión por la felicidad me parece una catástrofe social. Ser feliz está muy bien, pero la felicidad privada tiene una condición para poder ser, que es trabajar para la felicidad pública, la gran creación de la ilustración y el gran descubrimiento de la humanidad. Ese marco de oportunidades para las personas, de igualdad, de respeto de los derechos, de protección procesal, de dotarnos de un buen sistema educativo, de sistemas de ayuda, donde cada uno puede buscar su felicidad individual, egocéntrica, pero trabajando por la felicidad pública. Es ahí donde podemos organizar una ética que nos fije los objetivos. Ponerlos en la felicidad privada es de muy corto alcance porque nos encierra en lo nuestro. Cuando una sociedad tiene objetivos claros es cuando se habla de la felicidad pública.

P.- Hoy hay un descrédito de esa felicidad pública, identificada con determinadas ideologías, en lo que usted denomina el "marco estúpido" de la "bipolaridad feroz" del bipartidismo. Un marco en el que parece que estemos atrapados irremediablemente.

R.- No es que estemos atrapados, es que estamos contagiados por el virus de un relativismo generalizado según el cual no podemos ponernos de acuerdo. Pero es que eso es mentira, estamos de acuerdo en casi todo. El bipartidismo o los actuales sistemas políticos no pueden resolver los problemas porque están hechos para no resolverlos. Los enfrentamientos entre la gente son inevitables, los va a haber siempre, porque tú tienes unas preferencias y yo tengo otras, o porque los dos queremos lo mismo y nos peleamos por ello. Pero esos enfrentamientos se pueden dar en formato conflicto, que es el actual sistema político, juegos de suma cero en los que tú eres mi enemigo y necesito acabar contigo, que no solucionan nada; o en formato problema, y ahí el asunto cambia porque el otro no es el enemigo, sino que el enemigo común es el problema y lo que hay que hacer es resolverlo juntos. El talento político es el que es capaz de plantear un conflicto en formato problema.

Ir en contra de Europa es una muestra de insensatez. Europa señala el camino de por dónde podría ir la solución de los problemas mundiales

P.- ¿Reconoce en España un deterioro del discurso público y político, acompasado con ese virus que usted ejemplifica con Trump y que muchos identifican aquí con Pedro Sánchez?

R.- Yo creo que la gente en general es cada vez más proclive a afrontar las cosas como problemas, mientras que los partidos políticos siguen instalados en el conflicto. Y de ahí esa especie de desafección respecto de los políticos. La violencia que se ve en el parlamento no la veo en la sociedad. Hay una desconexión. Ojalá aparecieran talentos políticos que conectaran con el pueblo. Nosotros tenemos una mala tradición política, porque siempre hemos sido muy conflictivos, pero hemos tenido momentos de sensatez. Tras la muerte de Franco hubo una disyuntiva entre ruptura o reforma. Ruptura era conflicto, de nuevo un bando contra el otro. Afortunadamente se decidió colectivamente plantear la situación en formato problema.

P.- En este contexto, ¿en qué situación queda Europa como proyecto político y como ideal?

R.- A lo largo de la historia ha habido dos grandes ejemplos de talento político, las revoluciones democráticas de finales del XVIII y más recientemente la idea de Europa, cuando naciones que durante siglos han estado relacionándose en formato de conflicto, decididas a destruirse las unas a las otras, de repente deciden que van a plantear su convivencia en formato de problema. Naturalmente surgen tensiones, pero en este momento es disparatado, y una muestra literal de insensatez, ir en contra de Europa. Europa señala el camino de por dónde podría ir la solución de los problemas mundiales. Un camino en el que las naciones pueden defender sus intereses particulares, pero relacionándose con las demás, dispuestas a ceder, a ayudarse, a buscar la esencia de la política inteligente, que es un juego de suma positiva en que todos puedan tener un beneficio. En cambio, estamos en una resurrección de la realpolitik pura y dura, que es la política del poder. Esta especie de demostración continua de poder de Trump es una insensatez desde el punto de vista político y absolutamente repugnante desde el punto de vista ético. Lo grave es que esa prepotencia fascina a mucha gente, porque uno de nuestros fallos evolutivos es la fascinación por el poder, aunque nos machaque.

Ojalá León XIV se decidiera a convocar un concilio

P.- ¿Puede valorarse la elección del papa León XIV como una vacuna anti Trump?

R.- Es importante la peculiaridad genealógica de este papa inmigrante, de origen español y francés y doble nacionalidad norteamericana y peruana. Es un papa de varias identidades cuando todo el movimiento de ultraderecha es un movimiento de hiperidentidad, y teniendo en cuenta que la Iglesia, en su definición más elemental, tiene que ser cosmopolita. Pero lo que vaya a hacer no puedo saberlo, porque la Iglesia, a la que yo he dedicado mucho tiempo de estudio, está en un atolladero teológico muy complicado. Toda la investigación teológica quedó prácticamente anulada con Juan Pablo II, no se repuso con Benedicto XVI ni tampoco con Francisco, que tuvo una actitud muy populista y hablaba en ruedas de prensa pero luego no trasladaba lo que decía a documentos oficiales. Ojalá este papa se decidiera a convocar un concilio.

P.- Cree que esa crisis teológica e institucional desactiva la eficacia del mensaje éticamente edificante que León XIV puede enviar a católicos y no católicos?

R.- Levi Strauss decía que el cristianismo, que estaba destinado a ser una religión oriental, es decir, una forma de vida, tuvo la mala suerte de virar hacia Europa. Al tropezar con una máquina de hacer conceptos como Grecia se vio forzada a hacer una teología, y la importancia de la forma de vida se trasladó a la creencia en el dogma. Pero la cosa fue a peor cuando llegó a Roma y se convirtió en la religión del Imperio. Ahí se descabaló por completo. Lo que hay en el fondo de la religión cristiana es un modo de vida caritativo, de ayuda, de intentar elevar la felicidad pública, y eso es lo importante. En teología no se van a poner de acuerdo, en cambio la importancia de la buena acción lo comprende todo el mundo. Es universal.

Te puede interesar

1 Comentarios

Normas ›Comentarios cerrados para este artículo.

Lo más visto

![Entre el Planeta y el Nadal, lo de David Uclés es peor [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/david-ucles-2-350x365.png)

![Uclés, Pérez-Reverte y la historia secuestrada por la polarización: "Para ellos la [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/01/ucles-reverte-350x365.jpg)

![Las memorias olvidadas en las que Julio Iglesias lo confesaba todo: "Necesito [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/01/julio-iglesias-confesion-350x365.png)

![Juan Carlos I contra Pedro Sánchez: "En lugar de proteger el Estado [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/12/juan-carlos-pedro-sanchez-2-350x365.jpg)

![Cuando Franco se rindió a los pies de la reina Victoria Eugenia: [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/12/victoria-eugenia-3-350x365.png)

hace 9 meses

Buena entrevista