Los tontos son como los bares, los madridistas o los Mercadonas, siempre hay uno cerca.

Tonto, tonta, [tonte]. Nunca una palabra del español reinó en un campo semántico tan amplio, abarcó tantos géneros y fortunas ni suscitó tantos debates o se regaló con tanta generosidad a prójimos y ajenos como ese calificativo versátil de “tonto”, claro está, con permiso de la rutilante “huevos”, esa flor de la polisemia española que juega, año tras año, la Champions de la creatividad y el ingenio en nuestra lengua.

La tontería es un pecado universal e indiscreto, un estado de gracia del alma sin límites ni frenos que se despliega en contumacia, con ruido y aparato externo de gestos y opiniones, capaz de inaugurar un censo y de duplicarlo, pues como ya dijo Gracián, “son tontos todos los que lo parecen y la mitad de los que no lo parecen”. Aunque uno no lo quiera, aunque invierta una buena parte de su hacienda y las gemas de su atención en activar y perfeccionar un radar de tontos, antes o después termina cruzándose con ellos, dándose de bruces con la memez más genuina, enredándose en los ardides y la actitud disolvente de los tontos de campeonato.

Hay tontos que han fundado ciudades, gimnasios y escuelas de pensamiento, tontos con acceso al BOE y a los presupuestos generales, necios con sotana, mandil o piercings nasales, bobos con corbata que han llegado a Ministros o -último grito entre nuestros prohombres- a Consejeros de Renfe Mercancías.

Intente Ud. discutir o razonar con un necio, acabará derrotado por puro agotamiento. Tontos ágrafos, tontos ilustrados, tontos con carrera o esos necios con cinco minutos de EGB que pueblan y engrandecen la República Independiente de la Estupidez, demostrando que nada hay más democrático que la escuela de la tontería, esa academia de ciudadanos que no conoce de itinerarios formativos, de leyes educativas ni de lenguas co-oficiales, pues ya se puede posar de bobo, parvo, ximple o de euskarísimo kokolo, que todo el conocimiento, todas las gracias y venturas del mundo no serán ajenas al escrutinio voraz, al ruido de pezuñas y la arrogancia torpe y pugnaz de un tonto o de sus pares.

Hubo entre nosotros tontos de capirote, tontos del bote, tontos útiles, tontos de remate, puntualísimos tontos a las 3, el recurso práctico a los tontos de cámara y hasta tontos con suerte, pues la buena fortuna no fue esquiva casi nunca a los imbéciles, todos esos que, a lo tonto, haciéndose el tonto o tomándonos a todos por tontos, llegaron a cotas de éxito, fama y prestigio más allá de la potencia y la solera de sus entendederas.

Claro está que, en nuestros días, la tontería no penaliza en exceso o se compensa, acaso, con otros atributos y convenciones sociales de reciente factura democrática. Uno puede acudir ufano a una entrevista de trabajo en una multinacional vestido con un chándal amarillo del Borussia de Dortmund, acompañado de una iguana o -qué se yo- con una curda de campeonato si exhibe -el puesto es tuyo- un currículum adornado por militancias en la sororidad, la resiliencia, el blockchain o en la batalla perenne contra el coqueluche.

Se puede ser tonto en soledad, de manera íntima y recogida o en compañía de otros, aunque esta solidaridad entre necios pueda ser causa fundante de aquello que los galenos medievales llamaron mal de muchos, consuelo de tontos. Uno diría que se nos han encerrado los tontos contemporáneos en las universidades, los chats de padres, los clubes de fútbol y senderismo, en las tiendas de pádel y hasta -probado está- en las columnas de los periódicos digitales, haciendo buena aquella máxima experiencial sobre los vasos comunicantes entre proselitismo e idiotez que Alberti consagró al escribir que “Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos”.

Tontos fuimos, tontos somos y tontos seremos. Asumámoslo como verdad revelada: la de la tontería, la de la bobería de masas es una epidemia contagiosa de la que todos hemos participado alguna vez en nuestra existencia, aunque nos cueste -ay- reconocerlo. Aunque sea duro verse como un tonto a sabiendas, el tiempo nos termina poniendo en esa senda frondosa de la estulticia y no hay vida larga y digna que no discurra, durante un tiempo tasado, por alguno de los graciables estados de la tontería humana.

Ahí están, por todas, esas idiocias vitales transitorias con las que mostramos indulgencia universal: la tontería florida de los adolescentes, el jueves tonto con los compañeros de Crossfit, el entontecimiento goloso de los enamorados -cuelga tú, tonto-, y algo menos, la enajenación bobalicona de los padres con sus bebés, sobre todo cuando ésta se prolonga en el tiempo y llega a extenderse en forma de diminutivos pegajosos, tuppers de albóndigas y ropa planchada hasta la mayoría de edad o la boda del muchacho.

De entre las contemporáneas, reinan la inanidad de las gilipolleces compartibles ante la cámara del teléfono, los sonrojantes tutoriales y manuales para tontos - ahora, dummies-, los tontos obsesos por el dato y las métricas o el tonto bisiesto que asoma, cada cuatro días, por el timeline de nuestras exánimes redes sociales, a las que hemos dejado de dar de comer para no cebarlas en la tontería gregaria.

Tonto es el que hace tonterías, que diría Forrest Gump. Al pensamiento y la cogitación sobre los tontos y la tontería ha reservado la filosofía un lugar principal en occidente que abarca desde el Stultutorum infinitus est numerus del Eclesiastés de San Jerónimo, la taxonomía de tontos de Tomás de Aquino (imbecillis, inanis, credulus, stultus, tardus o inanis, entre otros) hasta el existencialísimo “hasta los tontos tenemos tope” de los maestros C-Tangana y Kiko Veneno.

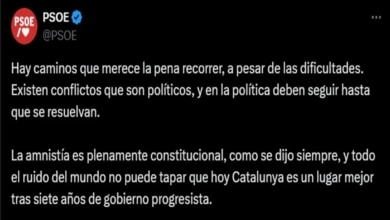

Cabe detenerse aquí en las aportaciones universales al debate de los pensadores políticos regionales, – la ignorancia y el error son manantiales del saber territorial- entre las que acaso sean las manchegas las más rutilantes, pues nos han legado esas construcciones encabalgadas que nos señalan a un “tontojodío”, al “tontoelculo”, el “tontoelhaba” o el sublimante “tontoloscojones”, posición más señera de ese Olimpo que mide la estupidez patria y que no pocos entre los apparatchiks de Ferraz regalan estos días a las heterodoxias heréticas de Emiliano García-Page.

No menos frecuentemente, nuestra literatura ha dedicado una atención excelsa a los tontos y sus emanaciones, quizá porque, como demuestra la experiencia, un tonto es un tonto, lo escriba quien lo escriba. Desde aquel “hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis” de Sor Juana Inés de la Cruz al tonto universal en borrico que fue Sancho Panza; del Cateto a babor de Alfredo Landa al unamuniano tonto constitucional (por constitución fisiológica) que fue Blasillo el Bobo; del inquietante “Cuando los tontos mandan” de Javier Marías y el Azarías de los Santos Inocentes al tonto el que lo lea caligrafiado en tantas tapias de nuestros pueblos, la República de las Letras siempre mostró preocupación y afición por los necios y los gilipuertas.

Entre las obras consagradas a censar los tontos, quizá brille entre todas el rarísimo “Florilegio de Tontos”, del Padre Palomeque S.J., que guardo con amor en mi biblioteca y al que acudo en momentos de tribulación, en vísperas de asambleas de la comunidad de propietarios y en otros momentos contemporáneos de agonía existencial. El autor, un hipster aragonés avant-la-lettre que vivió su enclaustramiento vitalicio en un convento de la Siberia Extremeña rodeado de -la cursiva es suya- “bobos, garrulos y una caterva de necios que no se las tiene”, nos regaló, allá por el siglo XVII, un sutilísimo centón de ignorantes, un impagable palimpsesto de necios que recorre las insondables galerías de la estupidez humana.

La obra, por lo incómodo de sus revelaciones y por lo polémico y sediciosa que llegó a ser para los fundamentos del poder, fue prontamente incluida en el Índice de Libros Prohibidos y desapareció de los anaqueles de las más completas bibliotecas, como seguro le sucederá, más pronto que tarde, a los libros de coaching gestáltico o a los dietarios de Bárbara Rey.

Escribió el Padre Palomeque, con el garbo de su prosa implacable aquel “Tate con los tontos”, su “leña al tonto” o el inapreciable “jodó con los tonteras”- que luego Sartre nos traduciría -“acaso sea el de la autoconciencia del necio el estado del alma más sincero y superlativo”- para advertirnos de que no hay sociedad que resista a la actitud acometedora y disolvente de un tonto, y más si éste participa, con todas sus fortalezas y presencia de ánimo, de la categoría inmarcesible del tonto motivado. Quizá, dice Palomeque– y tal vez sea en este capítulo de su obra en el que este Pater Ecclesiae nos revela sus extraordinarias dotes premonitorias- no hay peor clase entre los bípedos implumes que la del tonto dogmático, -disfrazado hoy entre nosotros de intelectual orgánico al servicio del partido o de una causa inverosímil- empeñado en decirnos cómo ejercer y engrandecer nuestra tontería, valiéndose de su propia experiencia y de la bodega de motivos que fueron nutriendo los tontos pugnaces que le precedieron.

El tiempo pasó y constatamos que no ha envejecido mal este atlas de estulticia del Jesuita aragonés. El progreso y la voz de la señora de Google Maps dejaron sin trabajo a los tontos del pueblo, privando a los viajeros de la genuina y desasosegante experiencia vital de preguntarles por una fonda, un venero o un pabellón polideportivo. Aquellos encuentros rurales junto al pilón o la era, que tantas veces acababan con una procesión de monosílabos, la exhibición de un culo, un insulto trabado o un impagable “¿qué has comío?”, desaparecieron entre el menú de rutas alternativas sugeridas y los desvíos por defecto a la nadería de las autovías.

Podrá parecer una tontería, pero no sucede que hoy, a la vuelta de los siglos, estemos mucho mejor. A las letras del reggaeton, a la incómoda sensación de vivir rodeados de tanta gente que cultiva siempre el sentido común pero jamás el sentido propio, a la constatación de que siguen los tontos mirando el dedo y no la luna o a la paradoja de que hagamos tontos a los mayores mientras nuestros jóvenes se hunden en las clasificaciones de los Informes PISA, se une una cierta sensación de que también Dios hizo las cosas mal, pues a todo le puso límites menos a la tontería.

Es injusta ley de vida: hortelano tonto, patata gorda.

Te puede interesar

Lo más visto