Cuando la conoció, ella estaba tocando fondo en un cuartucho de San Juan Chamula. Debía rondar los treinta y muchos, pero la sombra del rostro le añadía un lustro, enturbiado por las ojeras, con una mirada sin chispa. Caminaba como un yonqui por la plaza de la iglesia, casi vacía a esa hora. Algunos mexicanos, de diferentes etnias, montaban puestos de tacos, tamales y refrescos. En un rato estaría atestada de turistas fotografiando la ermita, con su fachada blanca, su pórtico verde y su interior enigmático.

La siguió dentro de la iglesia y se sentó junto a ella en el suelo, porque era un templo sin bancos. Allí intercambiaron sus primeras palabras. Era española, como él. Ella le contó que llevaba un mes instalada en San Juan Chamula. Limpiaba habitaciones en un hotel de mochileros de San Cristóbal de las Casas, donde había llegado tras un breve periplo por la Riviera Maya. Él le confesó que, más que viajar, huía: había optado por avanzar dando bandazos, para escapar del camino recto que le había marcado desde pequeño la vida: educación cara, veranos eternos estudiando inglés y un máster de renombre para hacerse con una nómina despampanante en un banco de inversión.

Él avanzaba dando bandazos, para escapar del camino recto que le había marcado la vida

Quedaron tres noches seguidas en tugurios de San Cristóbal y a la cuarta acabaron amándose en el rincón oscuro de un parque, con la algarabía de una parranda callejera de fondo. Ella nunca habló de su pasado, ni siquiera en el viaje interminable de autobús que les llevó a las ruinas guatemaltecas de Tikal. La primera noche durmieron bajo el techo de un hostel donde los monos correteaban por los techos. Y el primer amanecer, en la cúspide de una pirámide, ella le confesó que también huía: de un amor artificial certificado con una boda de postín.

Su marido detestaba viajar y no quería tener hijos, pero juntos lucían bien en las fiestas engalanadas de Barcelona, donde vivían desde que se casaron. Allí, en su dormitorio del adosado de Pedralbes, ella le dio el primer ultimátum. El pulso se resolvió con un viaje contratado apresuradamente en una agencia de nivel. Ella quería conocer los mares del Sur, pero él le rogó que se estrenaran en un resort de lujo en Cancún. Hicieron las maletas, volaron en business bebiendo cava en silencio y se alojaron en una habitación de ensueño con vistas a las olas del Caribe. A la penúltima noche de hastío, ella supo lo que depararía la mañana siguiente. Rehizo su maleta mientras él corría por la playa al despuntar el sol y le dejó plantado con una nota escueta en la cómoda de caoba: "Me marcho a vivir mi vida".

El primer amanecer, en la cúspide de una pirámide, ella le confesó que también huía

En lo alto de la pirámide, masticó despacio las seis palabras más tristes que había escrito en su vida. Porque nunca se habría atrevido a arrojárselas a la cara. Al descender, mientras se abrían paso entre el bochorno pegajoso de Tikal, su mirada ya era umbría. No dejaría de serlo en los cinco días siguientes que pasaron juntos en Belice. Salvo destellos desperdigados, cuando tomaban la primera cerveza en el chamizo más hippie de Cayo Caulker, la sombra que la oprimía en Chiapas había vuelto a atosigar su rostro.

La mañana que él la besó al amanecer y se marchó a bucear al Blue Hole, ella fingió estar dormida. Se levantó cuando los botes partían hacia la sima y se preparó para ahondar en su propio abismo. Ni siquiera dejó una nota.

Te puede interesar

-

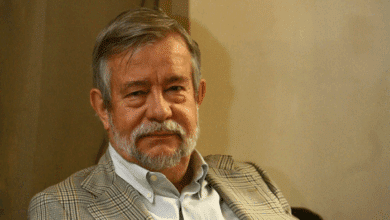

Adiós a José María Guelbenzu, "un maestro de la literatura de la ironía y de la crítica"

-

Vuelve el 'cosy crime' de M. C. Beaton con una nueva aventura de Agatha Raisin

-

Antoine de Saint-Exupéry, el hombre que se convirtió en niño para escribir un clásico

-

Manuel Vicent: "Están jugando con las guerras sin saber que empiezan por una cosa anodina"

Lo más visto