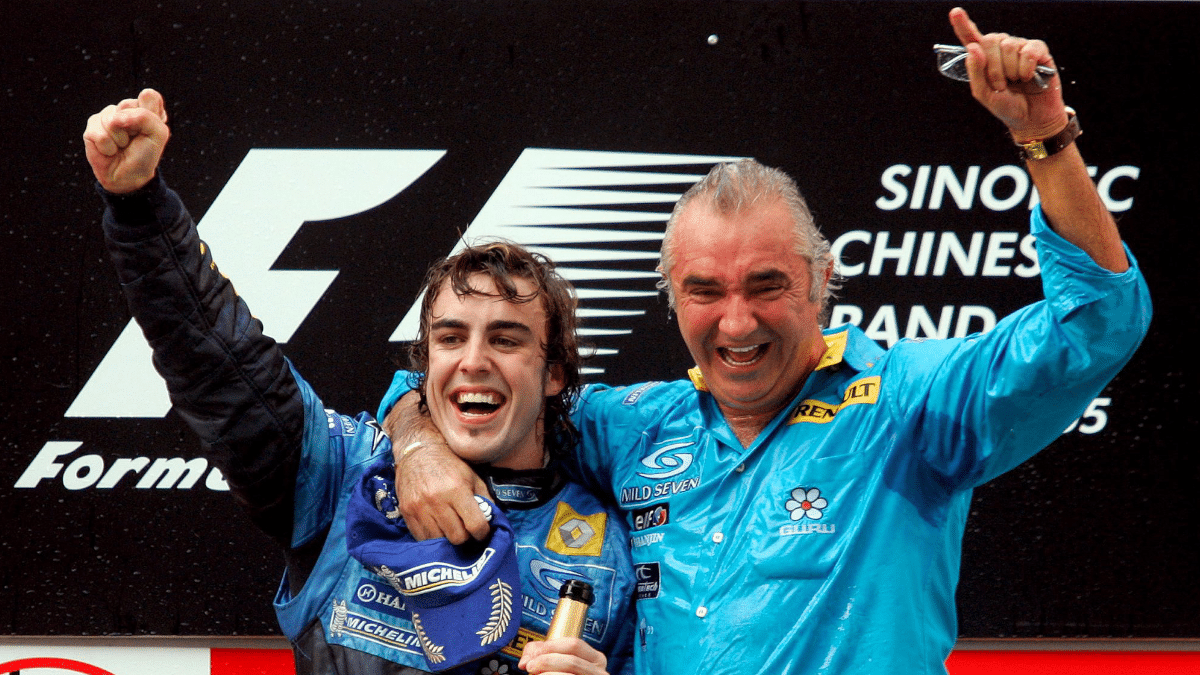

El 25 de septiembre de 2005, en el paddock del circuito de Interlagos, tras cruzar la meta del Gran Premio de Brasil en tercer lugar, Fernando Alonso se subía al morro de su R25, levantaba los brazos y gritaba un triple "¡toma!" que quedó grabado en la memoria del deporte español. Con 24 años, dos meses y 25 días, el asturiano se convertía en el campeón del mundo más joven de la Fórmula 1 y, sobre todo, en el primer español en lograrlo. Aquel éxito no fue sólo el triunfo de un piloto precoz que llevaba desde los tres años subido a un kart; fue también la consagración de un proyecto tejido por un personaje tan singular como astuto: Flavio Briatore.

Con su melena blanca, sus trajes impecables y su aura de playboy, cimentado en escandalosos noviazgos como los que mantuvo con Naomi Campbell o Heidi Klum, Briatore fue el hombre que creyó en Alonso antes que nadie. A su modo, lo inventó: le colocó en Renault, le dio un coche competitivo y construyó a su alrededor una estructura capaz de destronar a Michael Schumacher y Ferrari. La alianza de aquel piloto talentoso y el visionario director deportivo del equipo Renault dio el anhelado fruto en forma de campeonato del mundo hace justo veinte años.

El origen de Alonso ya forma parte del mito. Su padre, trabajador en la fábrica de explosivos ovetense de La Manjoya, fabricó en la casa familiar el kart con el que su hijo de tres años empezó a dar vueltas en un aparcamiento. No tardó en ganar campeonatos regionales contra rivales mayores y en proclamarse campeón del mundo de karting con 15. A los 17 ya dominaba la Fórmula Nissan; a los 19, la Fórmula 3000, la antesala de la F1. El talento era evidente, pero hacía falta algo más que manos para entrar en un deporte blindado a los outsiders: hacía falta un padrino.

Briatore, el demiurgo

Fue Adrián Campos quien primero le abrió la puerta a los monoplazas internacionales, pero quien apostó de verdad por él fue Briatore. Director deportivo de Renault, supo ver más allá de los inconvenientes: un español sin tradición detrás, sin sponsors poderosos, pero con un hambre insaciable de triunfo.

No era ingeniero ni piloto. Briatore venía de la Italia exuberante de los 80, del negocio de la moda y de la noche, de sociedades con más agujeros que beneficios y de una biografía repleta de episodios rocambolescos. Orgulloso de no haber leído nunca un libro, se jactaba de haberse formado en la vida. Había dirigido discotecas ruinosas en Porto Cervo, abierto locales de lujo en Kenia y hasta coqueteado con la industria farmacéutica, siempre con el mismo patrón: grandes gestos, números rojos y una habilidad prodigiosa para salir indemne de los pufos.

Llegó a la Fórmula 1 gracias a Luciano Benetton, que lo colocó al frente de su equipo a finales de los 80. Flavio no sabía nada de coches, pero sabía mucho de poder, de marketing y de gestión de egos. Su golpe maestro fue fichar a un desconocido Michael Schumacher en 1991 y llevarlo al título en 1994 y 1995. Aquel descubrimiento le legitimó como cazatalentos. Una década después repetiría la jugada con Alonso.

"La única persona que ha creído en Fernando Alonso he sido yo", proclamó en junio de 2005, pocos meses antes de la conquista del título pero ya con cuatro grandes premios ganados. Aunque la frase tenía mucho de autopromoción, reflejaba bien su papel. Fue él quien colocó a Alonso en Minardi para foguearse en 2001, quien lo recuperó como probador en 2002 y quien le dio un volante titular en Renault en 2003. Desde entonces, Alonso fue su criatura.

Un triángulo virtuoso

El campeonato de 2005 no se explica sin las circunstancias técnicas. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) había introducido cambios clave en la competición: los motores V10 debían durar dos carreras y los neumáticos no podían cambiarse durante el fin de semana. Michelin, que calzaba a Renault, dio en la tecla; Bridgestone, proveedor de Ferrari, no. McLaren disponía del coche más rápido, pero el Mercedes de Räikkonen se rompía demasiado a menudo. En medio de ese triángulo de velocidad, fiabilidad y gomas, apareció Alonso con un coche equilibrado y la sangre fría de un veterano.

El asturiano enlazó tres victorias consecutivas en Malasia, Baréin e Imola, donde resistió durante más de diez vueltas el acoso de Schumacher en una de las defensas más recordadas de la Fórmula 1. Räikkonen reaccionó con triunfos en Montmeló y Mónaco, pero volvió a fallar en Nürburgring, donde su suspensión se rompió en la última vuelta y regaló el triunfo a Alonso. El español ganó también en Francia y Alemania y gestionó con inteligencia los segundos puestos de Turquía, Monza y Spa. Llegó a Brasil con el campeonato prácticamente decidido: le bastaba con ser tercero tras Montoya y Räikkonen para proclamarse campeón. Y así lo hizo.

Alonso firmó siete victorias, 15 podios y seis poles en 19 carreras. Renault, además, se llevó el título de constructores. El asturiano se convertía en el campeón más joven de la historia, un récord que había pertenecido a Emerson Fittipaldi desde 1972.

La 'alonsomanía'

El título desató la fiebre por el piloto asturiano, pero la temporada ya había encendido la chispa. España, donde antes apenas se seguían las carreras, mutó en un país de Fórmula 1. Las audiencias televisivas se duplicaron, Telecinco convirtió las retransmisiones en un espectáculo nacional, el periodista encargado de las retransmisiones, Antonio Lobato, pasó a ser una celebridad, y miles de aficionados teñían las gradas de azul y amarillo, los colores del Renault que coincidían con la bandera de Asturias.

Pedro Martínez de la Rosa y Marc Gené habían abierto camino, pero nunca habían logrado aspirar verdaderamente al título, al margen de algunos podios, ni traspasar la barrera mediática. Alonso lo cambió todo: de repente, el fútbol se veía obligado a compartir las portadas de los diarios deportivos del lunes y plazas enteras se abarrotaban en Asturias para ver a un paisano correr contra Schumacher. El fenómeno tenía nombre propio: la Alonsomanía.

Briatore disfrutaba del espectáculo tanto como su pupilo. Se paseaba por el paddock con gafas ahumadas, traje gris impecable y la seguridad de quien se sabía indispensable. "Fernando ha hecho un trabajo increíble. A su edad ha demostrado que es muy maduro y profesional", repitió en Suzuka, tras confirmarse el título. No era un simple elogio: era también la reivindicación de su propio olfato.

Mientras Alonso acumulaba victorias, Briatore consolidaba su papel de padrino. Fue él quien negoció contratos, quien acercó patrocinadores españoles como Mutua Madrileña, quien convirtió el talento de un piloto en el proyecto de un país. Con el sexto presupuesto de la parrilla, Renault ganaba a Ferrari y McLaren. El mérito era del coche y del piloto, pero también del gestor que supo orquestarlo.

Después de la cima

Alonso repitió título en 2006, esta vez en un duelo directo con Schumacher que se resolvió en la penúltima carrera. Era la confirmación: el español no era un accidente de un año, sino un campeón legítimo. Después vino la etapa en McLaren y el enfrentamiento con Hamilton y Ron Dennis, un año fratricida que terminó en divorcio. Briatore volvió a aparecer como refugio en Renault, aunque el proyecto ya no era competitivo.

Más tarde llegaron los años de Ferrari, los subcampeonatos frustrantes, el desencanto en McLaren-Honda y, tras un parón, el regreso con Aston Martin. Dos décadas después de su primer campeonato, con 44 años, Alonso es el piloto con más grandes premios disputados en la historia, con 32 victorias, 22 poles y 106 podios. Ha sido incluido en la lista oficial de los 20 mejores pilotos de todos los tiempos.

Hoy sigue compitiendo, aplazando una retirada que ya planea en sus palabras. "Tengo que ver cómo empezamos el año que viene y cómo de motivado estoy", reconocía hace unos meses. Pero más allá de lo que depare su presente, su legado está consolidado.

Y junto a ese legado aparece inevitablemente la silueta de Briatore, que con 75 años sigue en el circo de la Fórmula 1 como director de Alpine. El hombre que se jactaba de no pagar facturas, el empresario con negocios fallidos y un yate de 60 metros, el amigo de Agag, Berlusconi y Aznar, fue también el arquitecto de dos campeones del mundo: Schumacher y Alonso. Un superviviente que, entre excesos y bravatas, tuvo la intuición de apostar por un asturiano desconocido que cambió la historia del automovilismo español.

Te puede interesar

Lo más visto

![La cátedra de habla andaluza impulsada por la Universidad de Cádiz: "Es [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/03/habla-andaluza-350x365.jpg)

![La reconstrucción de la pasarela de Ramón y Cajal en Chiva dañada [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/03/pasarela-ramon-cajal-chiva-dana-350x365.jpg)

![Lo que cabe esperar de los papeles del golpe: "Todas las conversaciones [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/papeles-23-f-desclasificacion-350x365.jpg)

![El carlismo por estética de Santiago Abascal y la tentación irredentista de [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/felipe-vi-santiago-abascal-350x365.png)