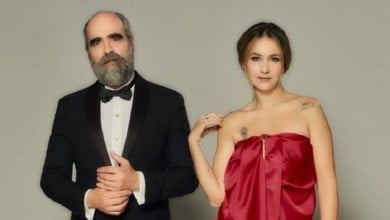

Miguel Ángel Vivas dirige La tregua, película ambientada en un gulag –un campo de concentración– en el Kazajistán ocupado por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. El filme, producido por Plano a Plano, se estrena en salas este viernes 10 de octubre tras su pase en el Festival de Cine de San Sebastián. Aunque el cartel y el título dirigen la atención a los personajes protagonistas de Arón Piper y Miguel Herrán –un republicano y un nacional cautivos en Karagandá tras el fin de la Guerra Civil–, La tregua despliega en sus dos horas y media de metraje un elenco principalmente masculino con intérpretes como Javier Pereira, Fernando Valdivielso, Alejandro Jato, Federico Pérez Rey, José Pastor y Manel Llunell. Digamos que La tregua no podría ganar el Goya a mejor guion original, pero sí arañar más de una nominación en otras categorías más allá de las técnicas.

P.- ¿Cómo llega uno a una historia ambientada en un gulag de la URSS con miembros de los dos bandos, republicanos y nacionales?

R.- Yo estaba trabajando con el productor César Benítez en una serie de Plano a Plano y me dijo que había una película en un documental que él había visto. Había un peliculón, le dije tras ver el documental. Fue un capricho de César contar esta historia. A mí me gusta mucho la historia y conocía la historia de los gulag, no tanto como los campos de concentración nazis, pues hay más libros y películas, pero no tenía ni idea de esa historia de republicanos que se van a formar en la marina y la aviación en la Unión Soviética y, cuando quieren volver a sus casas, les aplican el artículo 58 y les acusan de espías.

Hubo republicanos que fueron a formar como marines y aviadores en la Unión Soviética y, cuando quisieron volver a España, les acusaron de espías

Termina la Guerra Civil y Franco manda a la División Azul a luchar con los nazis contra la Unión Soviética, y terminan en el mismo gulag [el de Karaganda]. Cuatro años después de la Guerra Civil, hay republicanos y nacionales en las mismas cárceles y mismos campos de trabajo. Ahí no hay ganadores y perdedores. Todos han perdido. Allí, cada día, amanecer vivo era un milagro. Lo fácil era morirse. Es una tregua ideológica; cuando empiezan a verse los unos a los otros como seres humanos se dan cuenta de que tienen más cosas en común. Yo usé el arte y la comida. Les une la canción de España, la tortilla de patatas, la fabada… Y una vez apartas la ideología, a lo mejor tienen más principios en común de lo que pensábamos.

P.- Hablas de que todos los personajes son unos perdedores. El director del campo de concentración es presentado como una figura de autoridad con puño de hierro, pero en realidad obedece a otra persona. Es un pobre hombre que responde a los intereses de otro y aplica la violencia porque no le queda otra.

R.- El director es un prisionero más en este campo de concentración. A esa secuencia quise darle un tono de humor porque quería contar el patetismo de un personaje que al principio presentamos como el malo de la película y luego es un perdedor más porque son todos perdedores. En todo ese plano secuencia utilicé mucho el humor de [Ernst] Lubitsch, cuyos personajes te hacen gracia, pero si te paras a pensar, hay mucha tragicomedia debajo de eso. Y ahí Sergej Ufimcev, el actor que interpreta a Nazarov, el director del campo, hace un trabajo increíble porque al principio te da miedo, luego te ríes de él –no con él– dado ese patetismo de funcionario y al final, en un momento dado, entiendes que es un perdedor y un preso más ahí metido que creía que iba a ascender.

P.- ¿Cómo uno trasciende la etiqueta o el prejuicio de otra película española más ‘sobre’ la Guerra Civil?

R.- Es que no habla de la Guerra Civil, ni de la Segunda Guerra Mundial; ni siquiera del gulag. La tregua es una película sobre personas y no sólo personajes. La primera parte es una carta de amor al cine; el cine que me hizo amar el cine. Igual que tiene mucho de la épica emocional de John Sturges o David Lee, tiene mucho del humanismo de Renoir o Kurosawa. O la contundencia de Sam Fuller o la suciedad y fisicidad del espagueti wéstern de Sergio Leone o Sergio Corbucci.

'La tregua' no habla de la Guerra Civil, ni de la Segunda Guerra Mundial ni del gulag

Al final, la película trasciende [etiquetas] porque va sobre seres humanos. No quería que La tregua fuera una película política, ni tampoco una película sobre la Guerra Cívil. Sí está [ambientada en] un marco real maravilloso que no conocíamos: nunca se ha hablado de que hubo una segunda Guerra Civil en la estepa siberiana, o kazaja en este caso, en los años 40.

P.- Hablas del carácter humanista de la película. Es inevitable que una película, aunque sea de época y hayan transcurrido años o siglos, haya un diálogo con el presente.

R.- Toda historia pasada habla del presente. Si no, no hablas del pasado. Cualquier película histórica habla de hoy. No tiene ningún sentido que una película no hable de dónde estamos hoy. Queríamos hablar del presente siempre con mucho respeto. No quería que fuera una película ‘panfleto’. Quería que cuando te acuestes después de verla, al día siguiente pienses en ella. El cine bueno tiene que hacerte preguntas, no darte respuestas. ‘Esto está bien y esto está mal’. Ya que los personajes van a darse una tregua ideológica, yo, como director, también tengo que hacerlo. Ojo, hay un bando que me cuesta mucho. Yo a los nacionales los miro como personas. Es una tregua que intenta ser reconciliadora; no con las ideologías, sino con los seres humanos.

P.- Hay un momento dado de La tregua en el que empiezan a reprocharse cosas los unos a los otros. Ese ‘y tú más’ que puede trasladarse a ahora y seguimos con esas heridas.

R.- ‘Y tu novio más’. Una cosa no quita la otra. Esa secuencia es una de mis preferidas. Es uno de los dos momentos que uso, ‘fusilo’, los cuadros de Goya. Uno es El 3 de mayo en Madrid y el otro es Duelo a garrotazos. Hay un momento en que tenemos que parar porque, si no… Hay muchas heridas por reabrir, limpiar y cerrar. La memoria histórica no se ha hecho como tenía que haberse hecho. No voy a ser ingenuo, por supuesto; falta mucho [por hacer]. Pero sí creo que la memoria histórica tiene que servir para no cometer los mismos errores, no para tener una excusa para seguir peleándonos y dividirnos. La última función de la memoria histórica debería ser cerrar las heridas.

P.- La película dura dos horas y media. Tiene ambición a nivel técnico y narrativo. La historia transcurre durante años e incluso décadas. En toda película del género carcelario, siempre está la historia del intento de huida. Tú lo resuelves con una elipsis. Está el ritmo trepidante del género carcelario, pero en el segundo acto lo pausas para que los personajes hablen y se conozcan.

R.- La película es un viaje emocional. Es mentira que las series se parecen cada vez más a las películas. El problema es que las películas cada vez se parecen más a las series. Para mí, las series son tramas, y al final, si son muchos capítulos, todos se lían con todos. Las relaciones entre los personajes tienen que seguir creando tramas y más tramas y más tramas. El cine nunca debería ser trama; debería ser emoción e historia. Una serie te cuenta una trama; una película te cuenta una historia. La historia siempre es más emocional. En la historia de La tregua estamos contando diez personajes durante más de una década en ese campo de concentración y [añadimos] un cuarto acto tras acabar la guerra. Yo quiero conocer a esos diez personajes, sus puntos de vista, sus relaciones, cómo entraron y han ido evolucionando…

Es mentira que las series se parecen cada vez más a las películas. El problema es que las películas cada vez se parecen más a las series

Yo planteé La tregua como un viaje de la oscuridad a la luz. Empezamos la película entrando en un gulag. Sentimos el frío, el barro, el entumecimiento de los huesos, las caminatas, la dureza del sitio… El conflicto llega cuando entran los dos bandos y viramos hacia un thriller americano de los años setenta con otro ritmo, pero luego llega la pausa y va entrando esa luz emocional y la película es más naturalista. De repente, nos paramos y vemos cómo estos dos cautivos gallegos [uno repubicano y el otro nacional] miran por el mirador. De repente, la trama no me importaba. Para mí, la historia avanza cada vez que conozco y entiendo más a un personaje. Al acabar, quería que el espectador tuviera una lagrimita en el ojo y con una sonrisilla por el viaje épico.

P.- En un momento dado de La tregua se dice que el hombre más libre es aquel que estuvo preso. Es evidente que la película va sobre la libertad. Está quien, cautivo, se siente libre.

R.- Claro. Lo que decía Rilke: nuestras patrias son los recuerdos de nuestra primera infancia. Al final, el momento más importante que han vivido ellos –y el espectador lo ha visto durante dos horas y media– es este campo de concentración. Por eso uno decide quedarse y otro no. El que se va se da cuenta de que su infancia fue eso. Al final es una carta a nuestros abuelos; estos viejos que vemos por la calle han vivido una vida increíble. Tenemos que reconocernos entre las distintas generaciones. La tregua es una carta de amor a mis padres y a mis abuelos.

P.- Dedicas la película a tu padre.

R.- Mi madre se fue durante el rodaje. No sé cómo tuve fuerzas para acabar la película, y era para ella sí o sí.

Te puede interesar

1 Comentarios

Normas ›Comentarios cerrados para este artículo.

Lo más visto

![Una nueva vida, avance del capítulo 2, parte 3, y capítulo 3, [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/avance-una-nueva-vida-capitulo-2-parte-3-capitulo-3-parte-1-domingo-1-marzo-350x365.jpg)

![Toros, tigres y tortugas: los 'animales' del cine español que optan este [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/animales-cine-espanol-premios-goya-2026-350x365.jpg)

![La actriz Natalia Sánchez celebra los dos años de 'Sueños de libertad', [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/natalia-sanchez-suenos-de-libertad-350x365.jpg)

![RTVE alarga 'Valle Salvaje' y acorta 'La Promesa' tras matar a la [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/adriana-valle-salvaje-luisa-lecho-350x365.jpg)

![Quedan 3 días para los premios Goya 2026 y estas son sus [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/premios-goya-2026-peliculas-imprescindibles-350x365.jpg)

![Final de Renacer, hoy, en Antena 3: a qué hora se emite [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/bahar-final-renacer-antena-tres-350x365.jpg)

![La polarización altera las audiencias en televisión: del bajón de Telecinco y [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/nacho-abad-iker-jimenez-350x365.jpg)

hace 5 meses

Seguro que al final el entranable y bueno es el republicano.

Qué lata dáis.

Siempre con lo mismo.