Hemingway regresó a España coincidiendo con el principio del fin de la autarquía y el aislamiento internacional. En septiembre de 1953 se firmaron los Pactos de Madrid: Estados Unidos brindaba al régimen legitimidad y ayuda económica y militar a cambio de la instalación de cuatro bases norteamericanas en territorio español. En julio, como un embajador oficioso en avanzadilla, Hemingway había vuelto a los Sanfermines, 25 años después de abandonar España por última vez, tras la derrota republicana en la batalla del Ebro.

Llegó con su cuarta y definitiva esposa, Mary Welsh, a la que había conocido en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. En Pamplona se reencontró con Juanito Quintana, cicerone y amigo de los viejos buenos tiempos, en cuyo hotel se había hospedado en el pasado. En esta ocasión se quedó en la habitación 217 del Hotel La Perla. Y vio torear a quien será su último ídolo taurino, Antonio Ordóñez.

'El viejo y el mar', el pescador matador

Hemingway vivía entonces una segunda juventud literaria gracias al éxito de una breve novela publicada en 1952, El viejo y el mar. Escrita en Finca Vigía, su refugio invernal en La Habana, cuenta la historia de Santiago, un pundonoroso pescador cubano que afronta casi como un matador de toros la captura de un poderoso pez espada: “No he visto un animal más noble, calmado y hermoso que tú, hermano. Sal y mátame. Me da igual quién mate a quién”. Santiago consigue cazarlo, pero durante la travesía de regreso la preciada pieza es pasto de los tiburones. El viejo llega a la orilla arrastrando un cadáver mutilado hasta la raspa, pero tocado por la grandeza de quien se ha atrevido a lo imposible, resumida en una frase que pronuncia en voz alta erguido a bordo de su barca –"Al hombre se le puede destruir, pero no derrotar"– y que hará fortuna como compendio del espíritu de su autor.

Con 'El viejo y el mar', Hemingway consiguió el premio Pulitzer y abonó el terreno para un Nobel que llegará en 1954

Con El viejo y el mar, Hemingway consiguió el premio Pulitzer y abonó el terreno para un Nobel que llegará inmediatamente, en 1954. Para entonces, España volvía a ser una etapa habitual en su permanente periplo viajero. Aquella primavera retornó de nuevo a Madrid vía Italia, tras sobrevivir a dos accidentes consecutivos de avión cuando regresaba de un safari en Kenia. A tiempo de asistir a las corridas de San Isidro y al romance de Ava Gardner y Luis Miguel Dominguín.

Instalada en una suite del recién inaugurado Castellana Hilton, la actriz comenzaba a ser la figura principal de la noche madrileña, rodeada de una heterogénea fauna entre castiza y cosmopolita de flamencos, vividores y millonarios locales y foráneos. En vísperas de la llegada de Hemingway, a quien adoraba –"fue el único hombre que no pretendió cambiarme", recordaría años después–, Ava sufrió un cólico nefrítico. El escritor la encontró en la habitación del hospital, ya muy recuperada, "rodeada de monjas y enfermeras y gritando por teléfono a un ejecutivo de la Metro", apunta el escritor Aaron E. Hotchner en su libro Papa Hemingway. Según la leyenda, Hemingway llevó durante años colgada del cuello una de las piedras renales que Ava había expulsado.

Una foto con Baroja

A pocos metros del Palace, el hotel donde se hospedaba Hemingway, tenía lugar cada tarde una pequeña y singular tertulia en casa de uno de los gigantes vivos de la literatura española. Una reunión de unos pocos amigos y conocidos alrededor de Pío Baroja, escoltado en los últimos años por su sobrino, el insigne antropólogo y ensayista Julio Caro. Junto al Prado, la Bolsa y la Real Academia, en el número 12 de la calle Ruiz de Alarcón –en verano en el salón y en invierno en un cuarto interior–, sentado en un hundido butacón, en bata y zapatillas, tocado con boina y las piernas cubiertas con una manta, recibía don Pío a los suyos y a los jóvenes admiradores que se quisieran acercar por allí a rendirle homenaje.

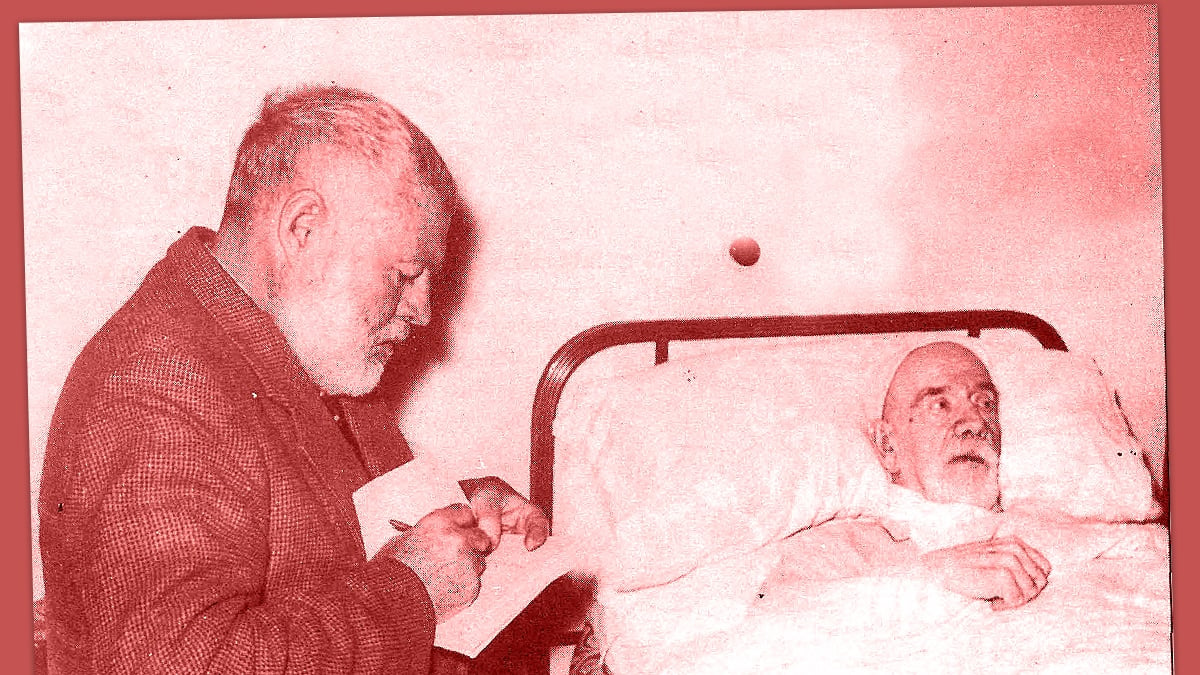

No tuvo Hemingway la ocurrencia de visitarle en 1954. Lo hizo en octubre de 1956, cuando ya no había tertulia y don Pío se extinguía lentamente en su cama. Acudió en compañía del escritor José Luis Castillo-Puche y de un fotógrafo, con el objetivo expreso de inmortalizar el encuentro.

Castillo-Puche recordó el episodio en su libro Hemingway entre la vida y la muerte (1968). "El hombre que rompía con todos los convencionalismos y a quien nadie era capaz de sujetar a ninguna etiqueta, ni siquiera la propia Mary, se presentó con un traje grave, peinado casi como un niño un poco travieso, con corbata y muy circunspecto. Desde el primer momento le dio a la visita no sólo la solemnidad, sino la trascendencia que tenía".

Un jersey, calcetines y una botella de whisky

Hemingway entró en la habitación, se sentó en una silla junto a la cama y saludó a Baroja antes de dirigirle las siguiente palabras, según la versión de Castillo-Puche: "Don Pío, yo estoy aquí, pero hubiera querido siempre venir antes, porque todos tenemos motivos de gratitud con usted, pero yo he ido siempre de allá para acá y aunque uno es casi un aventurero no olvida, y yo no olvido que usted ha sido el maestro para muchos jóvenes y yo he aprendido, como muchos jóvenes, de usted y yo estoy seguro de que usted hubiera merecido antes el Premio Nobel, antes que yo y que muchos, y yo lo lamento de verdad porque lo merece, pero usted ha sido y es un gran ejemplo y es un testimonio grande, por eso yo quiero dedicarle este libro mío como a quien me ha enseñado tanto en esto de escribir, que todos somos aprendices, y yo por eso me siento confuso en este momento. Porque esta cosa del premio Nobel es verdad que antes se la debieron de dar a usted y a otros escritores españoles, también maestros, Miguel de Unamuno, Valle Inclán...".

"Daría mi Premio Nobel a cambio de poder escribir como usted", dicen otros que dijo. Quizá no sea más que la versión resultante del boca a boca y el pasar de los años. Al parecer, Baroja asistió inmóvil y perplejo al parlamento de Hemingway, quien a continuación depositó sobre la colcha un jersey y unos calcetines que traía como obsequio junto con un ejemplar firmado de Adiós a las armas y una botella de Johnnie Walker.

"Está bien, está bien", repetía Baroja, según Castillo-Puche. El testimonio de Julio Caro Baroja es más sucinto: “El fotógrafo sacó la imagen del escritor junto a mi tío en la cama, con su gorro blanco, sin expresión. Mi tío ni se enteró”. Murió tres semanas después.

Todas las claves de la actualidad y últimas horas, en el canal de WhatsApp de El Independiente. Únete a nuestro canal de Whatsapp en este enlace.

Lo más visto

- 1 España, excluida de la alianza de Reino Unido y Francia para exigir una legislación internacional contra los programas espía

- 2 Francia avisó a España de sus hallazgos sobre Pegasus sin que el juez de la Audiencia Nacional lo pidiera

- 3 Las otras víctimas de Pegasus que prueban la conexión de Marruecos con el espionaje a Robles y Marlaska

- 4 Marruecos eleva a cuatro años la pena de cárcel contra el youtuber que acusó de narcotráfico al ministro de Justicia

- 5 El CIS de Tezanos lanza una encuesta 'flash' a los ciudadanos por la carta de Pedro Sánchez

- 6 Ataque frontal de Almodóvar a los jueces para defender a Sánchez

- 7 Abre el pop up de Shein en el ABC de Serrano, en Madrid

- 8 Bob Pop, Almodóvar y otras viudas prematuras de Sánchez

- 9 Mapfre seguirá subiendo el precio de su seguro de coche: “No hay otra salida”