Juan José Alonso Martín es director del Archivo General de Palacio. En 2008 hizo un viaje privado a Bélgica en el que conoció a dos ancianos. Él había sacado a pasear al perro de una amiga, y le pidieron un cigarrillo: “¿De dónde eres?”, le preguntó uno de ellos al archivero. "Soy español". "¿Sí? Pues yo conocí a tu rey”. Dada la fecha del momento, Juan José asumió que se refería a Juan Carlos I. “No, no, a su abuelo”, le corrigió el señor. “En el año 21 –1921– fui con mis padres a España para darle las gracias por lo que hizo en la Gran Guerra”.

Hablaba de Alfonso XIII, quien había creado una oficina en Palacio durante la Primera Guerra Mundial que daba respuesta a los cientos de cartas que llegaban a la secretaría personal del rey pidiendo que encontrase a algún familiar, intercediera en una repatriación o confirmase la vida o muerte de algún vecino. Cartas que ingresaron en el Archivo a principios de los años 40 y que se encontraban organizadas en más de cuatro mil cajas en la cuarta planta del Palacio Real.

“Ahí fue cuando dije: ‘tenemos que hacer algo con todo eso’”, dice Juan José después de relatar su encuentro con los ancianos belgas. Se lo dijo a su amiga y entonces subdirectora del Archivo General, Maria del Mar Mairal. “Y nos pusimos a estudiar en serio todo lo que había en esas cajas”.

Anónimos, locos y una mujer de Gironde

Que Palacio reciba cartas no es nada nuevo. "Con Alfonso XIII por ejemplo teníamos una pestañita que quitaron antes de que llegase yo que se llamaba Anónimos y locos, gente que no estaba muy allá y que escribía cosas". ¿Qué pedían? De todo: un piso, un trabajo, que sacasen a su hijo de la cárcel... Todas esas peticiones se contestaban desde la secretaría. Hasta que, "de recibir a lo mejor dos o tres cartas al mes, empezaron a llegar centenares a la semana, y las seis personas que trabajan en la secretaría particular no daban abasto".

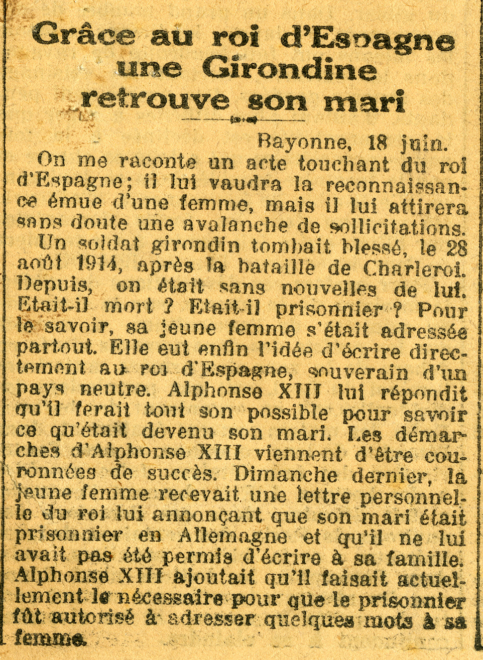

¿Y qué fue lo que lo provocó? Una carta. Llegó a Palacio en 1915 desde la zona de Burdeos, en Francia. Escribía la mujer de un soldado desaparecido después de la Batalla de Charleroi pidiendo a Alfonso XIII que le ayudase a localizar a su marido. El rey contactó con el embajador en Berlín y lograron encontrarlo en un campo de prisioneros en Alemania. “Gracias al rey de España, una mujer de Gironde encuentra a su marido”, tituló el periódico francés La Petite Gironde. Ese fue el detonante. Al día siguiente se publicó en la prensa nacional francesa, luego en la británica, unos días después en la alemana, y así hasta que gran parte de Europa fue conocedora del caso.

De recibir a lo mejor dos o tres cartas al mes, empezaron a llegar centenares a la semana, y las seis personas que trabajan en la secretaría particular no daban abasto

Juan José Alonso Martín, director del Archivo General de Palacio

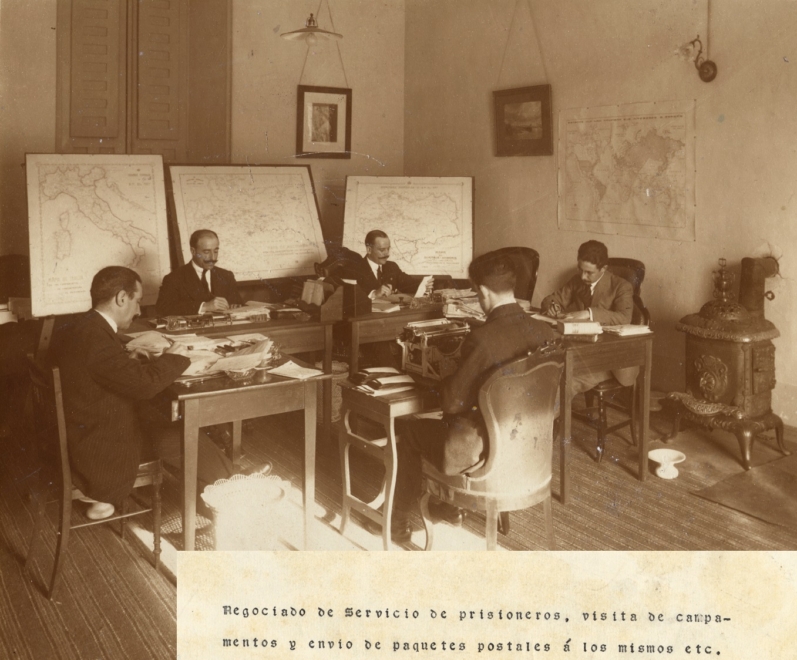

Una avalancha de cartas comenzó a llegar al Palacio Real solicitando ayuda al rey. Y fue ahí cuando se creó una oficina destinada únicamente a dar respuesta a todas ellas: la Oficina de la Guerra Europea.

Ayuda humanitaria y reconocimiento internacional

Las dos primeras preguntas que surgen son: ¿por qué esta mujer francesa escribió a Alfonso XIII? Y sobre todo, ¿por qué el entonces rey de España decidió ayudarla?

“Durante la Primera Guerra Mundial, cuando a una esposa con varios hijos le decían que su marido estaba desaparecido, se encontraba no solo con que no tenía derecho a pensión, sino que tampoco podía casarse de nuevo. Y en una situación así te agarras a un clavo ardiendo”, explica Juan José Alonso en una comunicación para El Independiente. Estamos en su despacho de Patrimonio Nacional. No hay ni un milímetro de pared o mesa de la estancia que no esté ocupado por un libro, a excepción de la gran ventana con vistas a la Sierra de Guadarrama que tiene detrás de su escritorio.

“Normalmente los Ministerios de Guerra eran quienes informaban de la situación de los soldados a sus familias, luego la Cruz Roja o asociaciones que funcionaban en algunos países europeos, y la última esperanza era el rey de España”, continúa. Un rey que tenía claro que quería hacer una labor de neutralidad activa durante la guerra, y cuyos deseos dejó escritos en el diario que le regalaron sus hermanas cuando accedió al trono en 1902. En él escribía periódicamente no solo de la situación que vivía España, sino también de lo que él quería para el país: una reforma agraria, modernizar el ejército después del desastre del 98 o mejorar la situación económica.

Normalmente los Ministerios de Guerra eran quienes informaban de la situación de los soldados a sus familias, luego la Cruz Roja [...], y la última esperanza era el rey de España

Juan José Alonso Martín, director del Archivo General de Palacio

“Desde mi perspectiva, la idea de Alfonso XIII se basaba en dos cosas: la pura ayuda humanitaria en una situación tan dramática como la que se estaba viviendo; y el hecho de que España, que a principios de siglo era un país de cuarta división en Europa, consiguiera el reconocimiento internacional que él creía que le correspondía”, afirma el archivero. Y la Oficina de la Guerra Europea era un buen instrumento para alcanzar esos objetivos.

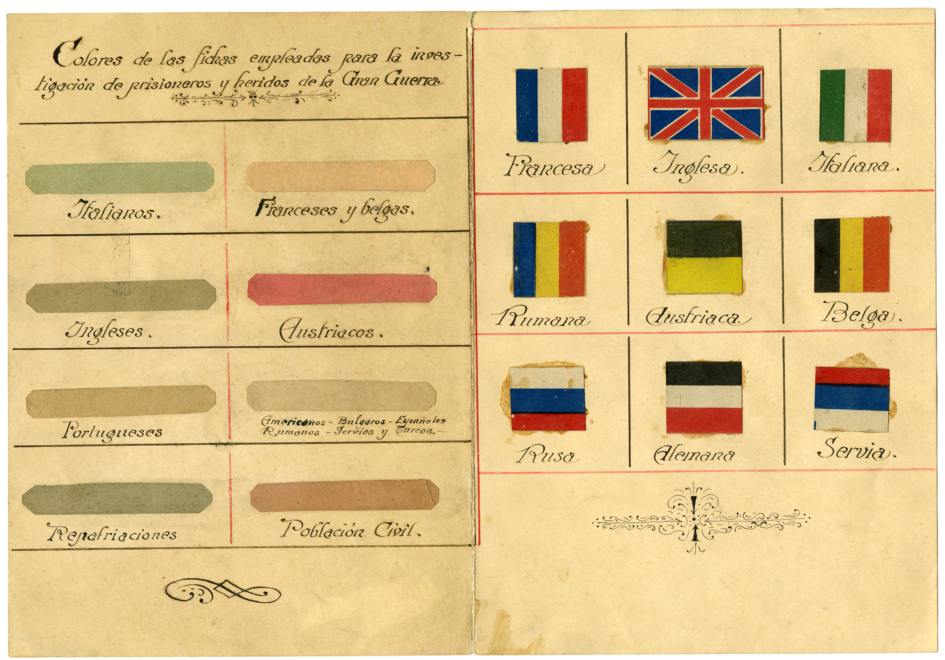

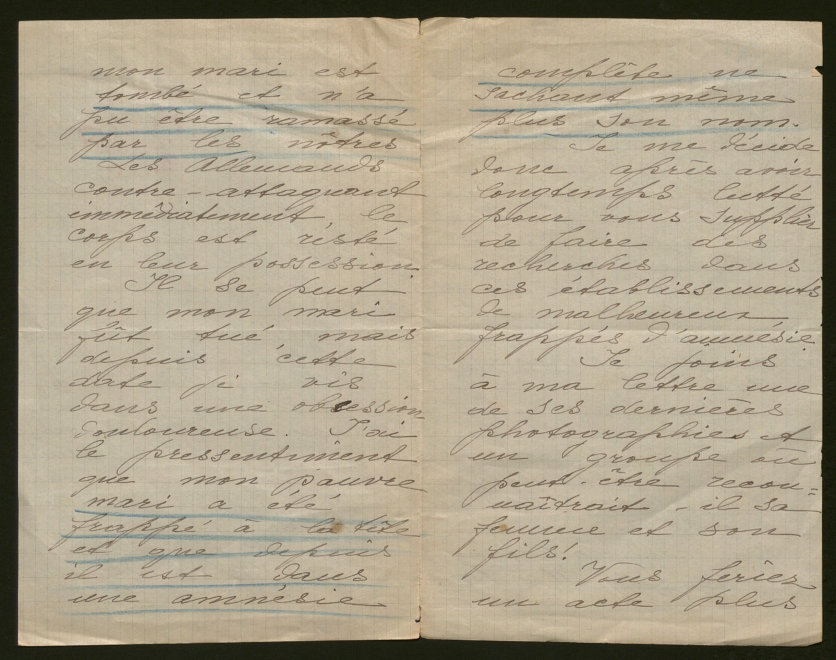

Verde para los italianos y rosa para los austriacos

Carta que llegaba a la oficina, carta que se leía. Se subrayaba con lápiz rojo o azul la información más importante, y con esos datos identificativos se rellenaban las fichas que más tarde se usarían para poder hacer gestiones. Se escribía: el nombre y apellido del soldado, el regimiento al que pertenecía, dónde había desaparecido, la fecha de desaparición y los datos de la persona de contacto (lo que ellos llamaban "solicitante").

Se dividían por colores en función de la nacionalidad, así el azul correspondía al Imperio Británico, el rosa a los austriacos, o el verde a los italianos.

Eran fichas dobles, y por tanto se correspondían con dos ficheros distintos: uno más pequeño de referencia que servía para buscar el número de expediente, y otro más grande que se mandaba a la embajada o legación española del país contra el que estaban luchando para que rellenasen la solicitud con su resolución. Ellos hacían las averiguaciones junto con las ONG, el sistema de la Cruz Roja y el Ministerio de la Guerra de ese país, y comprobaban si las personas por las que se preguntaba estaban entre las listas de los soldados prisioneros o heridos. Y la respuesta, fuera cual fuese, se mandaba por valija diplomática al solicitante.

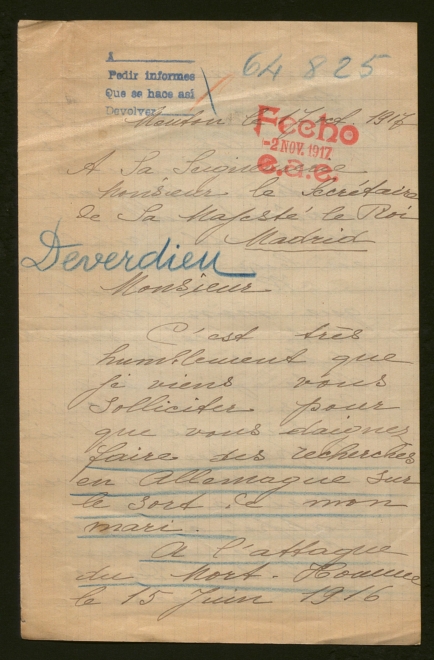

Madame Deverdieu y el hombre que no quería ser encontrado

"Había gente a la que su Ministerio de la Guerra le había dicho que la persona por la que preguntaban había fallecido, pero insistían", recuerda el archivero. ¿Y por qué lo hacían? La cultura de pasillo. Si la vecina del segundo ha dicho que ha visto de lejos a tu marido, ¿quién es el Ministerio de Guerra para asegurar lo contrario? Algo parecido fue lo que le pasó a una de las solicitantes: madame Deverdieu, una señora francesa que escribe a la Oficina de la Guerra Europea después de que el ministerio francés le dijera que su marido había fallecido.

"Pero resulta que uno de su pueblo, que era de su regimiento, le dijo que no, que le habían dado un golpe en la cabeza en la zona de entre las trincheras –que era donde estaba la mayoría de los desaparecidos–, y simplemente se encontraba herido. Y luego una monja también le había contado que lo había visto huir en un barco hacia el norte de África". Madame Deverdieu creó su propia justificación: lo que le había pasado a su marido era que había perdido la memoria, no se acordaba de quién era y por eso no sabía cómo volver a casa. Junto a su solicitud adjuntó tres fotos: dos retratos de su marido, y una tercera de su familia. "Seguramente si ve la tercera foto nos va a reconocer", escribió en la carta. Tras las averiguaciones, se comprobó que sí era cierto que había fallecido.

Y luego hay gente que no quiere ser encontrada. El ejemplo perfecto es un soldado ruso prisionero en Alemania. Su hermana había escrito a la Oficina para comprobar si se encontraba allí. "Él era de un regimiento en el que todos eran tan orgullosos que no quería admitir que estaba prisionero". Su hermana mandó una foto y se hizo la búsqueda correspondiente hasta dar con él. Porque sí dieron con él, aunque el soldado lo negase una vez lo localizaron. ¿Qué pasó entonces? "Pues nada, a ella le contestaron que lo habían localizado allí, y ya no se supo más". La petición ya se había respondido, lo que se hiciera con ella era cosa del solicitante. "Muchas veces te da pena no poder seguirles la pista", reconoce.

El director cuenta cada historia y cada dato con un brillo en los ojos totalmente contagioso. La definición de sentir devoción por lo que haces. Se acuerda de todos los detalles, nombres, apellidos y lazo que los unía. Sabe el país de donde venían escritos y habla de ellos como si fuesen de su propia familia. Escucharle hablar es no querer dejar de hacerlo.

Cartas por Navidad, y 'el día más feliz de mi vida'

A medida que se iba dando respuesta a la búsqueda de desaparecidos, comenzaron a llegar peticiones de todo tipo a la Oficina: envíos de dinero, comunicación con los presos o simplemente "comunicación" en general.

Esto último era lo que vivieron dos familias de Bélgica. "Cada una vivía en un lado de la trinchera: una en la zona ocupada, y otra en el trocito mínimo que siguió siendo Bélgica libre. Entonces se comunicaban entre ellas a través de la oficina, del tipo felicitarte las Pascuas". Pero la felicitación tenía que hacerse antes un Willy Fog. "Tú imagínate una carta que viene a Madrid desde esa parte de Bélgica, de Madrid a Berlín, de Berlín a Bruselas y de Bruselas al pueblito donde vivían los otros". Y así con todos los procesos, envíos de dinero incluidos.

"Tenemos un caso mítico de una modista polaca que vive en París". Sus hermanos vivían en lo que más tarde se conoció como el gueto judío de Polonia, y ella les mandaba dinero cada poco tiempo. Cien o doscientos francos que antes tenían que pasar por Madrid, de Madrid a Berlín, en Berlín si lo autorizaban a Varsovia, y allí era donde sus hermanos podían cobrar el dinero. "En las cartas donde tenemos todos los justificantes bancarios, la modista decía que cuando le llegaba el recibí de que habían recibido el dinero, era el día más feliz de su vida, siempre".

Pero hay formas de contar y formas de contar. Y si cada persona puede tener su forma de escribir al rey de España, también lo tiene cada país. "Los franceses son los más dramáticos, aunque los padres británicos son más emocionales que los franceses", comienza diciendo el archivero. No le hace falta ni pensar, los adjetivos le salen solos mientras repasa mentalmente todos los países. "Luego los alemanes son muy germánicos ellos. Algunos lo adornan un poco alabando al rey, pero poquita cosa emocional. Y de los italianos no tenemos excesivas cartas, pero eran muy dados a contar una historia larguísima para luego no decirte dónde había desaparecido o el regimiento donde estaba".

En total, hay una catalogación de 180.000 cartas, de las cuales más de 110.000 son de búsquedas de soldados y el resto, de población civil y repatriaciones.

El traductor de Ramón y Cajal

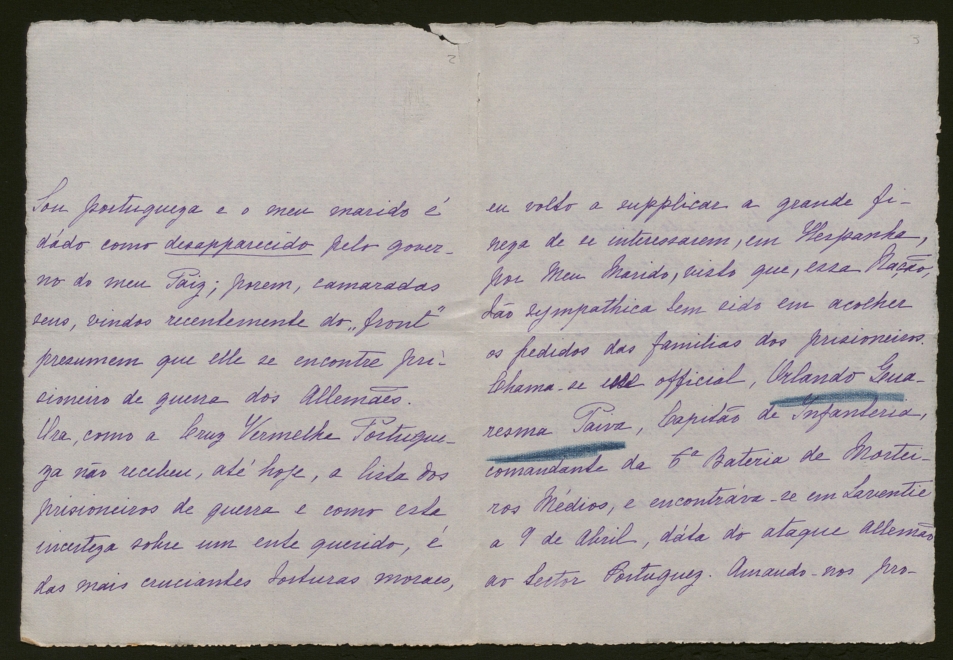

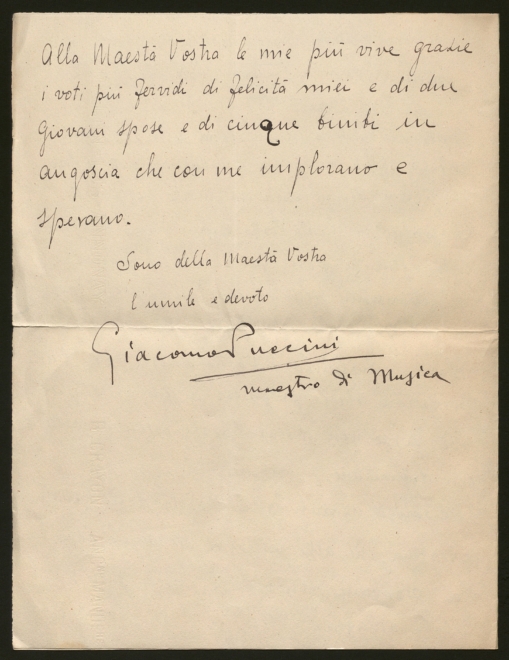

Y hay muchas de esas letras que nos suenan. Literal y metafóricamente. El compositor italiano Giacomo Puccini es uno de ellos, quien escribió a Alfonso XIII pidiendo la repatriación de su sobrino y de un señor del pueblo de su sobrino, ambos en Austria-Hungría. Su carta termina con su firma seguida de "Maestro de música", no fuera que al rey se le olvidase quién era Puccini. También Miguel de Unamuno, preguntando sobre un soldado desaparecido cuya relación se desconocía; o Santiago Ramón y Cajal, pidiendo información sobre la familia de su traductor al francés.

En total, hay una catalogación de 180.000 cartas, de las cuales más de 110.000 son de búsquedas de soldados y el resto, de población civil y repatriaciones.

Juan José Alonso Martín, director del Archivo General de Palacio

Otros nombres propios con entrada propia en Wikipedia son el cantante y actor francés Maurice Chevalier, el bailarín Vaslav Nijinsky, el General De Gaulle o el aviador Roland Garros. "Esto nos demuestra que no era algo solo de gente desfavorecida". Y no necesariamente de personas que compartiesen parentesco. Hay casos de cartas preguntando por sus vecinos, o empleados por sus jefes, y viceversa. "No hay muchos, pero hay algún caso", puntualiza Alonso. Echar tanto de menos a alguien que necesites mandarle una carta al rey de España para saber si está bien.

Los (y las) que leían

Subimos a la cuarta planta del ala este del Palacio Real, donde una vez se encontró la Oficina de la Guerra Europea y donde actualmente se encuentran los talleres de restauración del Palacio Real. Un pasillo de mármol con puertas de madera de la época por las que pasaron las 46 personas que llegaron a formar parte de la Oficina. Si bien Alfonso XIII leía muchas de las cartas que se recibían (aquellas de su especial interés estaban marcadas por un sello con una estrella de cinco puntas), eran los empleados quienes se encargaban de leer todas, y organizarlas.

¿Y quiénes formaban esa plantilla? "La mayoría eran personas con formación, que trabajaban en Palacio o hijos de trabajadores, y que sabían idiomas". Tanto hombres, como las primeras mujeres en trabajar en Palacio. Se solía leer inglés, francés, italiano, alemán y portugués, y para el resto de las lenguas eslavas iban traductores del Ministerio de Estado (actual Ministerio de Asuntos Exteriores).

Pero las historias de la Oficina van más allá de aquellas que tenían que leer los empleados. También hay otras en las que los protagonistas son los propios trabajadores. Es el caso de una pareja que se formó en esa cuarta planta del ala este del Palacio Real. "Él vivía en el número 18 de la Corredera Baja de San Pablo –en Madrid– , y buscando a otra trabajadora, Pilar López, vimos que ella también empezó a vivir en ese mismo número. Comprobamos el registro civil, y efectivamente se habían casado".

La exposición que hizo llorar al embajador británico

Y de tanto material, tanta organización y tanto mimo, se hizo una exposición en 2018, además de la sección que actualmente se puede visitar en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid. Intentaron contactar con los familiares de los trabajadores de la Oficina, algunos creyeron que se trataba de una broma y otros sí respondieron.

La exposición, Cartas al Rey, recibió más de 300 mil visitantes de entre los que no solo había españoles. "Me sorprendió muchísimo lo emocionados que estaban los extranjeros. Ver el día de la inauguración al embajador británico llorando te dejaba muy descolocado y el embajador francés, por ejemplo, vino a verla tres o cuatro veces".

Varias personas se le acercaron después de ver la exposición. "Me pasó por lo menos tres veces que hubo gente que se quedó esperando para preguntarme primero que quién era, segundo que por qué sabía yo tanto de aquello, y tercero para darme la enhorabuena. Y eso te reconforta muchísimo.". Lo dice con orgullo, y con el premio al Mejor Evento de Difusión concedido por la Sociedad de Archiveros de Castilla y León, colocado en una de las estanterías de su despacho.

Hubo gente que se quedó esperando para preguntarme: primero que quién era, segundo por qué sabía yo tanto de aquello, y tercero para darme la enhorabuena. Y eso te reconforta muchísimo.

Juan José Alonso Martín, director del Archivo General de Palacio

Cuando termina la entrevista, Juan José me acompaña a la salida. Reconoce que en su momento fue muy insistente para que Cartas al Rey se llevase a cabo: "Fui una auténtica pesadilla durante años porque fui pesadísimo, pesadísimo. A la mínima conversación sacaba el tema del proyecto". Ojalá vengan muchos más.

Después de que en 2008 los dos ancianos belgas le hablasen de Alfonso XIII, el director del Archivo General de Palacio hace memoria sobre lo que hablaron: "me pidieron otro pitillo y acabamos hablando de fútbol". Se escriban las cartas que se escriban, no hay lenguaje más universal.

Te puede interesar

Lo más visto