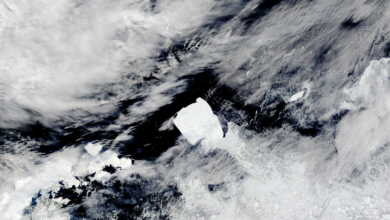

Cuando en septiembre de 1987, hace ahora 30 años, se firmó el Protocolo de Montreal, la humanidad estaba verdaderamente alarmada por la destrucción de la capa de ozono. El Protocolo nació de esa preocupación, ante la constatación de que estaban disminuyendo los niveles de ozono sobre la Antártida y, con ello se perdía la protección de la atmósfera frente a los rayos ultravioleta solares, que son los que, entre otras cosas, queman la piel. Los científicos habían demostrado que la causa estaba en unos compuestos químicos artificiales, llamados CFC, que desprendían cloro, el cual atacaba el ozono estratosférico en una destructiva reacción en cadena.

Las multinacionales químicas que fabricaban los CFC usaron todo tipo de tácticas negacionistas para evitar o retrasar la prohibición de sus gases

No fue fácil alcanzar el acuerdo político, pues las multinacionales químicas que fabricaban los CFC usaron todo tipo de tácticas negacionistas para tratar de evitar o retrasar la necesaria prohibición de sus “inocuos” gases. Al final, fruto de esa presión, el acuerdo no fue todo lo tajante que habría sido necesario, y la fabricación y consumo de esos gases aún se permitió durante años hasta su definitiva y completa prohibición. A cambio de “admitir” la prohibición de esos gases, las industrias químicas consiguieron que se les permitiese seguir fabricando otros compuestos artificiales sustitutos, que afectan “menos” al ozono y que al final también hubo que prohibir.

Pero el negocio era demasiado suculento y los mismos fabricantes, que durante décadas se enriquecieron fabricando destructores de ozono, se inventaron otra nueva familia de compuestos artificiales, llamados HFC, que han podido seguir fabricando y vendiendo sin restricción hasta hoy porque no reaccionan con el ozono. Sin embargo, estos nuevos gases tienen un grave problema: son gases de efecto invernadero, miles de veces más poderosos que el CO2, causante del cambio climático. Así que no afectan a un problema planetario pero causan otro peor aún.

La lucha contra el cambio climático exige prohibir estos nuevos gases. Y aquí tropezamos con la política. El Protocolo de Montreal, a pesar de sus debilidades y concesiones, se basa en un sencillo mecanismo: se prohíbe fabricar, vender y consumir las sustancias listadas como peligrosas para el ozono, y la discusión se centraba en el calendario para su eliminación. Por el contrario, los acuerdos de lucha contra el cambio climático, primero el Protocolo de Kioto y ahora el Acuerdo de París, son mucho menos exigentes, y solo tratan de restringir la “emisión” de gases a la atmósfera, no su producción. Y por ese agujero político se colaron los HFC.

El protocolo de Montreal tenía un sencillo mecanismo: si una sustancia artificial es dañina, se prohíbe.

Esto ya lo denunció Greenpeace desde que se firmó el Protocolo de Montreal y décadas después los gobiernos reconocieron que, efectivamente, puesto que los HFC son gases artificiales y causan un grave problema, el mejor mecanismo para librarse de ellos es prohibirlos, por lo que los terminaron incluyendo en el Protocolo de Montreal.

Así que al Protocolo de Montreal no solo hay que agradecerle que nos haya ayudado a evitar una crisis planetaria de pérdida de ozono, sino que nos ayuda en la lucha contra el cambio climático, gracias a su sencillo mecanismo: si una sustancia artificial es dañina, se prohíbe.

José Luis García Ortega es responsable de Áreas Investigación e Incidencia y Cambio Climático y Energía de Greenpeace España.

Te puede interesar

Lo más visto