Si existe un rincón de la ciudad por cuyos habitantes no pasa el tiempo ni sus vicisitudes, ese es el centro de prensa internacional. Sus dependencias se hallan emplazadas en la primera planta de Maspero, el edificio circular que con vistas al Nilo alberga la radiotelevisión pública egipcia. La primera vez que visité aquella oficina corría enero de 2010. El dictador apuraba sus últimos meses en palacio. Yo, en cambio, acababa de aterrizar en El Cairo como becario de la delegación de la agencia Efe. Abdu, el chófer de la agencia, fue mi cicerone hasta aquellas estancias.

Atravesar la puerta del centro era sumergirse en un microcosmos decadente y un tanto sórdido. Por aquellas fechas solo existía un ordenador al alcance de todos los funcionarios dispuestos en hileras de mesas. La mañana en la que aparecí por allí una de las empleadas usaba la computadora para consultar su cuenta de Facebook. El resto de la parroquia disfrutaba de su té aderezado con las chocolatinas que guardaban entre pliegos de formularios en los cajones de sus pupitres.

El hombrecillo de los recados, por el que la década siguiente transcurrió sin dejar apenas huella, se deslizaba por la sala con una grapadora en ristre, amenazando entre sonoras carcajadas a los funcionarios. Siempre admiré su voluntad casi autómata de resistir. No hubo visita en la que no me cortejara hasta la puerta para extender la mano y pedirme la voluntad. «Baksheesh», suplicaba. Nunca le di ni una sola piastra, pero a él no le importó jamás hacer el periplo en balde.

Cuando uno escribía un reportaje duro, repleto de testimonios de torturados, represaliados y familiares de encarcelados, debía asumir las consecuencias: un pasaje directo al centro de prensa

Con los años, la estampa folclórica del centro de prensa fue internándose en otras aguas, más procelosas. Para algunos compañeros y para mí mismo, se terminó convirtiendo en un tormento. La ecuación siempre era la misma. Cuando uno escribía un reportaje duro, repleto de testimonios de torturados, represaliados y familiares de encarcelados, debía asumir las consecuencias: un pasaje directo al centro de prensa. «Buenos días, venga urgentemente. El director desea verle», decía Nahed al otro lado del teléfono.

He perdido la cuenta de las veces que me llamaron al orden. En cierta ocasión fue por una información sobre la adquisición de los medios de comunicación privados por los servicios secretos y la policía. En otra, por los miles de civiles que habían tenido la desgracia de ser sometidos a los tribunales militares. Una de las veces, en la que más cerca estuve de la retirada de acreditación y de la deportación, fue la cobertura del referéndum constitucional que perpetuó en el poder a Abdelfatah al Sisi. Un escalofrío sucedía a todas las llamadas. Dedicaba el tiempo que tenía hasta comparecer en el centro a buscar un puñado de buenas razones para defender mi trabajo y seducir a Mohamed Emam, el director de la oficina.

Llegué a conocer bien a Emam, un funcionario del régimen que decía haber sido periodista, tal vez en otra vida o en el Más Allá. De tez oscura y semblante sacado de un museo de cera, Emam solía llegar tarde a su despacho. Nuestros encuentros, que se convirtieron en parte de mis deberes profesionales en el país, no se celebraban antes de mediodía. Terminamos desarrollando una extraña relación cementada en mis artículos y sus rapapolvos. Los años me demostraron que siempre comenzaba con gritos e iba perdiendo fuelle y me enseñaron a torear sus rabietas. «Has escrito una crónica sobre las Fuerzas Armadas y su control sobre la economía. Yo creo que las cosas funcionan igual en España. Como deberías saber, hay ciertas cosas que es mejor no tratar. Nos conviene permanecer alejados de ellas. Te lo digo como compañero de gremio. Ambos somos periodistas», me comentó en uno de mis peregrinajes. Yo opté por no llevarle la contraria. Ya tendría tiempo luego de hacer lo que considerara oportuno y, evidentemente, ganarme otra visita hasta su mesa.

Su despacho tenía las mejores vistas al Nilo. Una miríada de bocinas traspasaba los viejos ventanales desde la aneja corniche y una columna de nicotina se elevaba desde su escritorio. Emam era, además de un entrenado censor, un ávido fumador de cigarrillos. Había sido consejero de prensa en Sudán y dirigió el centro de prensa durante buena parte del tiempo que trabajé como corresponsal en El Cairo. No era, sin embargo, un mandamás temido. Más bien al contrario. Ejercía de mandado de Diaa Rashwan, un politólogo que por una generosa cantidad de dinero asumió la presidencia del SIS, el Servicio de Información Estatal por sus siglas en inglés, la entidad encargada de vigilar la labor de los corresponsales extranjeros.

Has escrito una crónica sobre las Fuerzas Armadas y su control sobre la economía. Como deberías saber, hay ciertas cosas que es mejor no tratar. Nos conviene permanecer alejados de ellas. Te lo digo como compañero de gremio. Ambos somos periodistas, declaró Emam

En alguna de nuestras conversaciones, Diaa se colaba por el teléfono y entonces el encuentro se volvía cosa de tres. «El señor Carrión ha escrito un reportaje en el que cita como fuente la Comisión Egipcia para los Derechos y las Libertades», consultaba Emam. Un denso silencio, jalonado de interjecciones de aprobación, precedía al recado.

«Me dice el doctor Rashwan que debe saber que esa tal Comisión es, en realidad, un órgano de los Hermanos Musulmanes que emite noticias falsas con la financiación de Turquía y Qatar», me explicaba el director del centro de prensa. Me sugería que me ciñera a las fuentes policiales, que —por cierto— jamás respondían a las solicitudes de información sobre el número de detenidos, heridos o muertos en las protestas antigubernamentales. Durante aquel encuentro, me acusó de ser el «único periodista acreditado en El Cairo» que usaba la citada fuente. Negué tal extremo y le mencioné que Afp, Reuters, Ap y Efe habían publicado informaciones ese día con la misma cifra.

De regreso a casa, lejos de Maspero, pensaría en el próximo artículo a modo de respuesta, de mensaje, a quienes trataban de dictar mi trabajo

Su terca negativa me obligó a mostrarle desde mi teléfono móvil los despachos de las agencias. En realidad, la comisión que proporcionaba la cifra de detenidos no tenía nada que ver con los islamistas, pero en mi vida habría osado replicar aquella llamada al más puro estilo de Gila. De regreso a casa, lejos de Maspero, pensaría en el próximo artículo a modo de respuesta, de mensaje, a quienes trataban de dictar mi trabajo.

En Maspero siempre encontré un termómetro de la mutación que vivió el país a lo largo de una década. Allí como en pocos lugares uno era capaz de ser consciente del proceso continuo de adaptación y acomodación de una realidad que, a principios de 2011, habitó la esperanza y, a partir del golpe de Estado de 2013, discurrió por la desolación y el retorno al más severo de los autoritarismos.

Mi propio periodismo cambió en aquel transcurso; de las entrevistas con activistas, políticos de nuevo cuño e intelectuales pasé a encuentros clandestinos con abogados, periodistas o defensores de derechos humanos perseguidos. Fueron ellos los que pagaron el precio más alto tras haber roto el silencio y haber desafiado las líneas rojas que los uniformados impusieron desde 2013.

Emam nunca renunció a ser un leal gendarme del poder. Aunque su presencia infundiera más sorna que terror. Yo mismo le acompañé en un viaje de prensa hacia el norte del país, junto a dos o tres reporteros extranjeros, y le vi llegar al punto de encuentro asido a una pequeña bolsa de viaje que debió conseguir con una promoción de Paco Rabanne. Dudo incluso de que hubiese sido capaz de preparar él mismo aquel macuto dominado por la marca del perfume.

¡Abra la puerta! ¡Soy el director del centro de prensa!, clamaba Emam

En otra ocasión, durante una excursión a la nueva capital administrativa que se construía en el extrarradio de El Cairo, Emam llegó a lanzar coléricos alaridos contra un cadete del ejército que le negaba el paso. «¡Abra la puerta! ¡Soy el director del centro de prensa!», clamaba. El uniformado, rifle en mano, no se inmutaba y ofreció resistencia durante algunos minutos. La verja terminó cediendo, pero Emam ya arrastraba la humillación.

Mi encuentro más tenso acaeció en la primavera de 2018. Egipto organizó un plebiscito para modificar la Carta Magna al gusto del dictador. Mi trabajo mereció una respuesta iracunda del Servicio de Información Estatal, que de improviso publicó un comunicado en el que tachaba mi cobertura de «contener información falsa, opinión tendenciosa, acusaciones erróneas y profundas contradicciones».

«Su trabajo se ha visto empañado por un gran número de errores y violaciones profesionales», establecía un texto publicado en árabe, inglés y español. Los torquemadas egipcios se habían aplicado a fondo. Habían incluso buceado entre mis informaciones previas a la asonada para recriminarme, según ellos, haber cambiado de bando. Yo no me había movido ni un milímetro de mi posición: denunciar las violaciones de derechos humanos y las trampas de la enésima farsa electoral.

Durante las semanas siguientes, Emam amagó con retirarme la credencial y llevarme ante la justicia

Las acusaciones, no obstante, eran muy serias y no solo cuestionaban mi credibilidad y profesionalidad sino también complicaban mi labor en el país. Durante las semanas siguientes, Emam amagó con retirarme la credencial y llevarme ante la justicia. Finalmente, nadie tomó ninguna acción legal, aunque tampoco confirmaron que no se hubiera adoptado, con tal de alargar un suplicio y una confusión en la que eran unos auténticos maestros.

Durante años, me salvé de que las amonestaciones fueran a mayores gracias a mi trabajo visitando excavaciones arqueológicas — para las que el Ministerio de Antigüedades ponía todos los obstáculos a su alcance— e informando de los últimos hallazgos faraónicos. Consciente de que aquella era una fortaleza que me protegía, me dejaba caer por Maspero parapetado en fajos de reportajes arqueológicos.

En una de las últimas reuniones, Emam elogió, apurándose un cigarro, la «excelencia» de aquella labor. La embajada española en El Cairo había intercedido en las cuitas y le había remitido un dosier de setenta y ocho páginas con crónicas de fantásticos ataúdes y laberínticas tumbas.

«Son artículos muy bien escritos, pero no entiendo cómo puedes hacer ese trabajo tan formidable en temas culturales y hacerlo tan mal cuando tratas la política. Es como si fueras dos personas en una», me trasladó Emam. Aquel comentario me dejó un tanto aturdido. Antes de que me acompañara a la puerta y diera por concluida la reunión, rebusqué para tratar de ofrecerle respuesta. No sabía bien qué decirle. «Nadie puede tenerlo todo en la vida» es lo único que logré musitar.

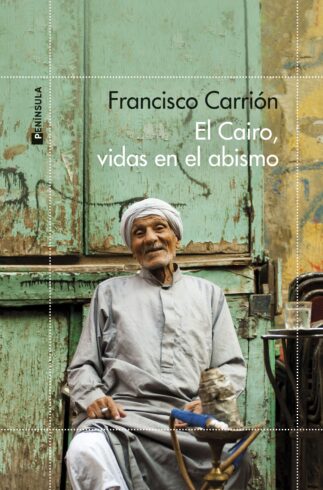

Adelanto de "El Cairo, vidas en el abismo", publicado por Península. Sale a la venta este miércoles 30 de marzo. Su autor, Francisco Carrión (Granada, 1986), es periodista de El Independiente. Durante la última década fue corresponsal del diario El Mundo en El Cairo. Por su labor ha recibido más de una veintena de galardones, entre otros, el Premio Periodista Joven del Año de la Asociación de la Prensa de Madrid –anteriormente Premio Larra–; el Tiflos de la Fundación ONCE; el Colombine de la Asociación de la Prensa de Almería o el Manuel Alcántara de la Universidad de Málaga. En el 2021 resultó finalista del Premio Cirilo Rodríguez, el galardón más prestigioso dedicado a corresponsales y enviados especiales de España. Durante esta década, ha firmado exclusivas que han tenido resonancia internacional.

Te puede interesar

Lo más visto