Llegamos empapados de sudor a la casa del belga afincado desde hacía años en aquel chalet a las afueras de Matsumoto, prefectura de Nagano, donde nos alquiló una habitación con futón para una noche. Eran aproximadamente las cinco de la tarde, el termómetro marcaba más de 30 grados con un alto porcentaje de humedad en el ambiente y habíamos caminado durante una hora desde la estación de tren por calles sin ninguna sombra, cargando la mochila con ropa para tres semanas. Lo segundo que pronunció tras saludarnos fue que podíamos darnos una ducha. Estaba a punto de ir a la ciudad porque allí se celebraba el día grande. “Si queréis, os llevo”, dijo. Durante el camino no nos dio muchos detalles de aquella fiesta, prefirió que los descubriéramos nosotros.

En la avenida principal de la ciudad, más de 20.000 personas con kimonos de colores chillones y paipáis publicitarios coreaban una y otra vez una canción que contenía sólo las palabras Matsumoto Bon, Bon y bailaban en un inmenso círculo. Así, durante seis o siete horas, nos explicó el belga. Compramos unas cervezas Kirin bien frías en un Seven Eleven y nos sentamos a observar el excéntrico espectáculo. Niños, padres y abuelos movían exageradamente los músculos de la cara y repetían la canción levantando sus brazos en diagonal a un lado y a otro, presentando sus paipáis al sol que ya caía. A la vez, llevaban primero un pie, después otro, hacia delante. Algunos, agitaban pompones de colores en lugar de abanicos.

Pocos minutos después, nosotros también estábamos en pie moviendo dos paipáis que alguien nos regaló (todavía guardo uno de recuerdo, con un dibujo del castillo de Matsumoto en el centro). Llegó un momento en que no pude resistirme y entré en aquella hipnotizante serpiente de color y celebración. Cuando me di cuenta no estaba pensando en nada más que en aquella sencilla sintonía. Entendí por qué apreciaban tanto ese momento. Delante, detrás, arriba, abajo, ¡¡Matsumoto, Matsumoto, bon, bon, bon!! La sonrisa de un niño que me saludaba a un lado, los ojos entornados de otra mujer que me agradecía que me hubiera unido a ellos agachando levemente la cabeza con esa elegancia que sólo tienen las japonesas… Fue muy divertido.

Después, un anciano nos explicó en inglés que las empresas diseñan cada año un kimono y todos sus trabajadores lo lucen bailando al son de la famosa canción. Hacen lo mismo asociaciones de todo tipo. Él era propietario de una compañía de construcción, creímos entender. Nos preguntó de dónde éramos y cuando le dije que de La Mancha gritó: “¡El soldado de La Mancha!”, supongo que se refería al Quijote. Cuando Miguel mencionó Mallorca, no tardó en relacionar la isla con Chopin. Aquél 5 de agosto de 2017 nos sentimos un poco de Matsumoto. Todavía hoy, cuando nos acordamos de aquella tarde en las inolvidables vacaciones de Japón, sonreímos y volvemos a cantar…

Te puede interesar

-

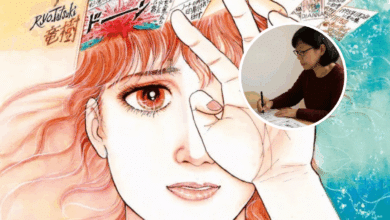

"Eviten Japón este verano": el manga profético que espanta a los turistas de Hong Kong

-

Japón, la cuarta economía mundial, se tambalea víctima de la inflación y la deuda

-

La Japan Weekend confirma el auge de la cultura japonesa en España

-

Reaccionario, gay y sadomasoquista: la vida exagerada de Yukio Mishima

Lo más visto