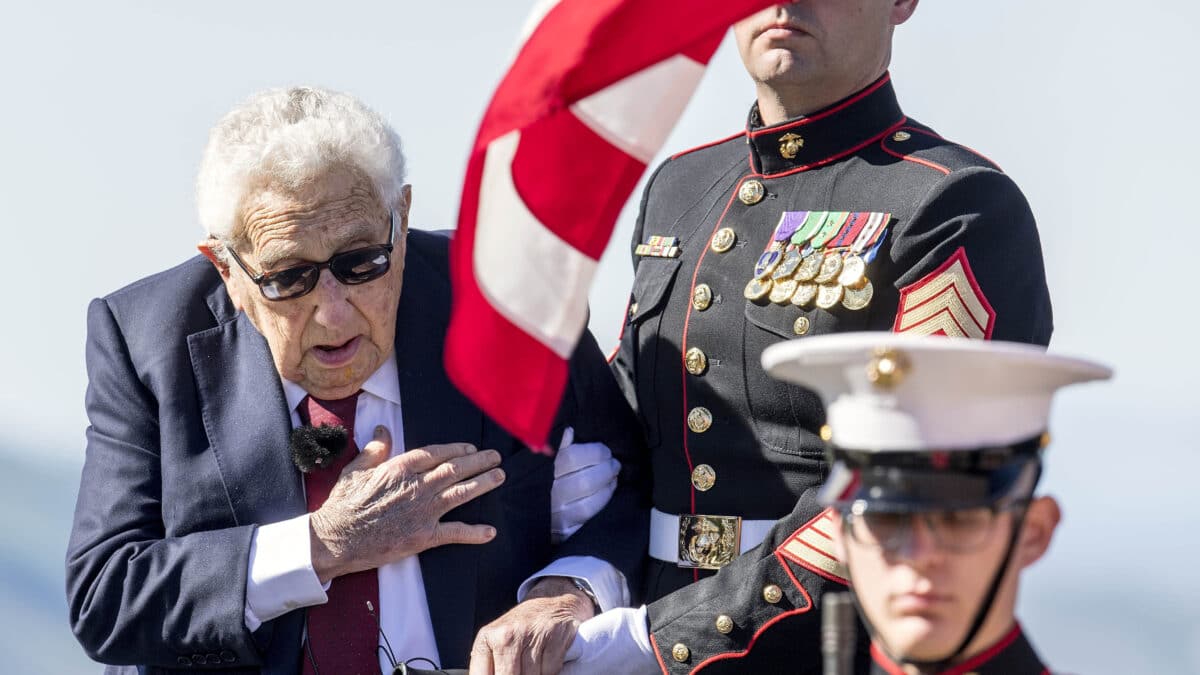

El pasado miércoles fallecía Henry Kissinger a los 100 años. A lo largo de su vida Estados Unidos transitó de la periferia de Europa al estatus de superpotencia (todavía) hegemónica. Que su biografía y la de la nación que le acogió estén indisolublemente unidas da la medida de su talla.

Kissinger, judío nacido en Alemania, llegó a América ya con 15 años, cuando sus padres huyeron de los nazis. Tras estudiar para contable, la entrada de Estados Unidos en la II Guerra Mundial le llevó al ejército en cuyas filas, destinado en Europa, combatió en las Ardenas pera terminar en labores de inteligencia y desnazificación. A su vuelta a la vida civil estudió en Harvard hasta completar estudios de máster (con una de tesina de cuatrocientas páginas que provocó un cambio en las normas de la institución limitando la extensión de futuros trabajos aún en vigor), hasta doctorarse con una tesis, aún valiosa, sobre cómo Metternich y Castlereagh reconstruyeron el concierto de las naciones en Europa tras la devastación desatada por Napoleón.

Su etapa formativa sería fundamental – aunque él siempre lo negara – porque le provocó una profunda aversión por el desorden político y la ideologización de las relaciones internacionales que acompañaron al nazismo. Esa perspectiva le hizo favorecer, como académico y más adelante como estadista, aquel curso de acción más conducente a generar estabilidad desde el frio cálculo de fuerzas entre los actores internacionales. Kissinger, en otras palabras, se convirtió en un firme defensor – y practicante – de la realpolitik. A saber, de una forma de entender las relaciones internacionales basadas en la cautela y el pragmatismo firmemente anclada en la tradición europea. En la misma media, según Kissinger, su posición le situó al margen de las dos tradiciones dominantes en el establishment norteamericano y cuyo origen él localizó en las figuras icónicas de John Winthrop y Woodrow Wilson.

El primero, quizás el líder más famoso de los pioneros puritanos que fundarían las primeras colonias británicas en el nuevo mundo, representaba para Kissinger la visión de los Estados Unidos como una ‘faro sobre una colina’ destinado a dar ejemplo al mundo de una sociedad mejor, pero manteniéndose decididamente al margen de eso que George Washington denominó ‘los líos europeos’. En otras palabras, la tradición aislacionista. Para Kissinger, Woodrow Wilson representaba la tradición de intervencionismo idealista que llevó a los norteamericanos a intervenir en la I Guerra Mundial, no con fines de expansión imperialista sino para promover la democracia liberal – con el resultado de sumir a Europa en el caos que luego llevaría a la II Guerra Mundial. Dada la posición en la que se encontraron los norteamericanos en la Guerra Fría, Kissinger consideraba el aislacionismo una opción sencillamente inviable. El intervencionismo militante, no obstante, corría el riesgo de embarcar a la nación en aventuras idealistas asimilables a las que desestabilizaron Europa durante los años de entreguerras.

La suya era una opción enteramente alineada con la política de contención emprendida por los norteamericanos tras 1945

Kissinger siguió una forma acción distinta. Activa en frente a los soviéticos, pero considerablemente más cautelosa y modesta en sus objetivos de lo propuesto por Wilson tras la I Guerra Mundial. En realidad, la de Kissinger jamás fue una posición particularmente extraña. La suya era una opción enteramente alineada con la política de contención emprendida por los norteamericanos tras 1945 y primero diseñada por hombres como George Kennan y abundantemente defendida desde entonces y hasta hoy por académicos como Hans Morgenthau, Kenneth Waltz o el recientemente mediático John Mearsheimer. Y por eso pudo, por ejemplo, ignorar los condicionantes ideológicos y morales para transformar la guerra fría en un juego a tres bandas cuando detectó la ruptura entre Moscú y Pekín (aliándose con Mao, un manifiesto criminal contra la humanidad) o cuando contribuyó a liquidar la amenaza de un régimen comunista en Chile apoyando el golpe de Pinochet (otro notable criminal) contra Allende o cuando medió entre dictadores árabes de dudoso pedigrí ético y el gobierno de Israel, ya para entonces propenso a la limpieza étnica, para estabilizar el Medio Oriente.

Sin duda, la dimensión icónica de Kissinger – en contraste con la limitada exposición pública del resto de académicos citados más arriba – se debió a que logró transitar con espectacular éxito desde la oscuridad universitaria hasta el ejercicio del poder como asesor de seguridad nacional y secretario de estado de Richard Nixon y eminencia gris oficial en Washington DC desde entonces. Pero a esto se añadió también su estatus extraoficial como ‘playboy del Ala Oeste’ en compañía, por ejemplo, de Candice Bergen, Shirley McLaine o Liv Ullman. Tratándose de un académico rechoncho y propenso a usar gafas de concha, debía tener razón cuando él mismo observó que ‘el poder es el mayor afrodisíaco’. Que el puso al servicio de una espectacular habilidad para seducir a periodistas, políticos y estadistas con el mismo desparpajo que a la actriz del momento.

Además de una notable falta de escrúpulo, como puede apreciarse arriba y leerse en casi todos los obituarios publicados estos días. Kissinger, que se curtió en lo político a la sombra del entonces líder de los republicanos progresistas Nelson Rockefeller, no dudó en pasarse al equipo del entonces campeón de la facción conservadora Richard Nixon – otro personaje raramente preocupado por agonías éticas. En el proceso, Kissinger facilitó a Nixon detalles de las negociaciones de paz entre la administración del presidente Lyndon Johnson y Vietnam del Norte para poner fin a la guerra de Vietnam sabiendo que Nixon los utilizaba para sabotear el esfuerzo de paz y allanarse la senda a la Casa Blanca. De resultas, la paz llegó una década más tarde y al precio de duplicar el número de bajas norteamericanas y hacer caer Camboya y Laos en manos de genocidas comunistas. Y lo mismo en la distancia corta: salvo en el caso de la señoras de buen ver (también se las arregló para trabar estrecha amistad con alguna empleada particularmente atractiva), Kissinger fue un trepa notable, capaz de amargarle la existencia a compañeros, subordinados y jefes inmediatos con el fin de escalar hasta el puesto más elevado al que puede aspirar alguien nacido fuera de Estados Unidos. A ninguno de ellos, obsérvese, se le recuerda hoy.

En última instancia, Kissinger contribuyó como muy pocos a situar a Estados Unidos en el lugar que ocupa hoy y la suya, en resumen, fue una vida tan asombrosa, excepcional y plagada de claroscuros, como la propia historia de los Estados Unidos. No está mal para un inmigrante judío que iba para contable.

__________

David Sarias Rodríguez es profesor de Historia del Pensamiento Político y los Movimientos Sociales en la Universidad Rey Juan Carlos.

Te puede interesar

1 Comentarios

Normas ›Comentarios cerrados para este artículo.

Lo más visto

hace 2 años

Estimado David. Ya no hacéis los podcast tan interesantes sobre geopolítica?

Me parecían realmente buenos .