Una de las canciones más hermosas de la música española, “Elegía al jardín de mi abuela”, del grupo Vainica Doble, incurre en una falacia que nunca he perdonado: hacia el inicio, la letra contrapone el “infeliz rincón de hotel de lujo” y el “alegre jardín de mi niñez”. Frente a semejante disparate, sostengo que, justamente, el verdadero lujo de hotel nos devuelve a los prístinos estadios de la olvidada magia. Es más, doy otro paso en esta dirección: en uno de sus últimos ensayos, Eugenio Trías defendió la tesis de que el espíritu de la música accede a los más íntimos sótanos de nuestra conciencia por cuanto supone una regresión a nuestro origen, no ya infantil, sino prenatal. Así, entre las gloriosas bellas artes, al feto dichoso que flota en el mar amniótico tan sólo le es dado percibir la música, en forma de sonidos tras la pared orgánica, y, en especial, bajo la especie de la voz resonante de la madre. Pues bien, del mismo modo, pienso que el lujo de hotel, en su más extrema magnitud, llevado a lo más alto de sus excelencias, tal y como lo encontramos Hotel Ritz de París, número 15 de la Plaza Vendôme, comporta también una suerte de retorno, eso que la sabiduría de los antiguos denominó ἀνάμνησις o anámnesis.

–¿Se refiere a la altura de los techos, señor?

–Sí, eso mismo.

–Los techos de este comedor miden unos seis metros, señor.

–¡Magnífico!

–Como ve, en el Hotel Ritz no falta espacio, señor…

El camarero del comedor de desayuno del Ritz se expresa con el tono afable del humor blanco, pero al mismo tiempo nos traslada una verdad eminente: en aquella sala color crema con techumbre de cielo celeste, altísimas ventanas con lánguidos cortinajes y una suntuosa, casi líquida y en cascada, lámpara de araña, tenemos un espacio astral. No ocurre así en todo el hotel: de hecho, se diría que el Ritz, entre el Ala Vendôme y el Ala Cambon, con toda una serie de pasajes entre ambos, es una distinguida sucesión de volúmenes en azul-Ritz, oro o rosáceo mármol.

La Galería, pasaje baudelaireano

De lo inmenso y peraltado, en el desayuno, pasamos a espacios angostos, igualmente, felizmente, saturados de lujo prenatal: Mélanie Hubert me conduce por la Galería del Ritz, que es una suerte de sublimación del passage parisino. Me refiero a las calles comerciales cubiertas, sembradas de escaparates, que aparecieron a fines del XVIII en la capital de Francia, que antecedieron al centro comercial contemporáneo, que aparecen en las páginas de los grandes escritores del siglo XIX y que fascinaron al pensador Walter Benjamin.

El caso es que en los corredores, salas, rellanos y esquinas del Ritz hay, cual ventanas dispersas de luz perpetua, cajas de cristal iluminadas de las grandes casas joyeras, relojeras y de alta costura. Como en cofres de bonus de un videojuego, como en el ataúd de cristal donde reposaba Blancanieves según los Grimm, tenemos pegados a la pared los mini-escaparates flotantes de Rolex, de Gucci, de Mauboussin, de Vhernier, de Unsaid, de Buccellati o de Breguet. Pues bien, en la Galería del hotel, primero de los Ritz y después de los Al-Fayed, todo este brillo, disperso por la estancias y vestíbulos, se estrecha, se adensa, se condensa en un pasaje baudelaireano con prendas, piedras y carísimos esplendores de siglo XXI.

–La verdad es que yo no sé mucho de moda. No conozco muchas de estas marcas… –admito.

–Ah, ¿no?

–No.

–Estas marcas son las mejores, Monsieur Cortina –responde mi guía, en aquel vórtex del superlujo mundial.

–No me cabe la menor duda, Madame Hubert: no me cabe la menor duda.

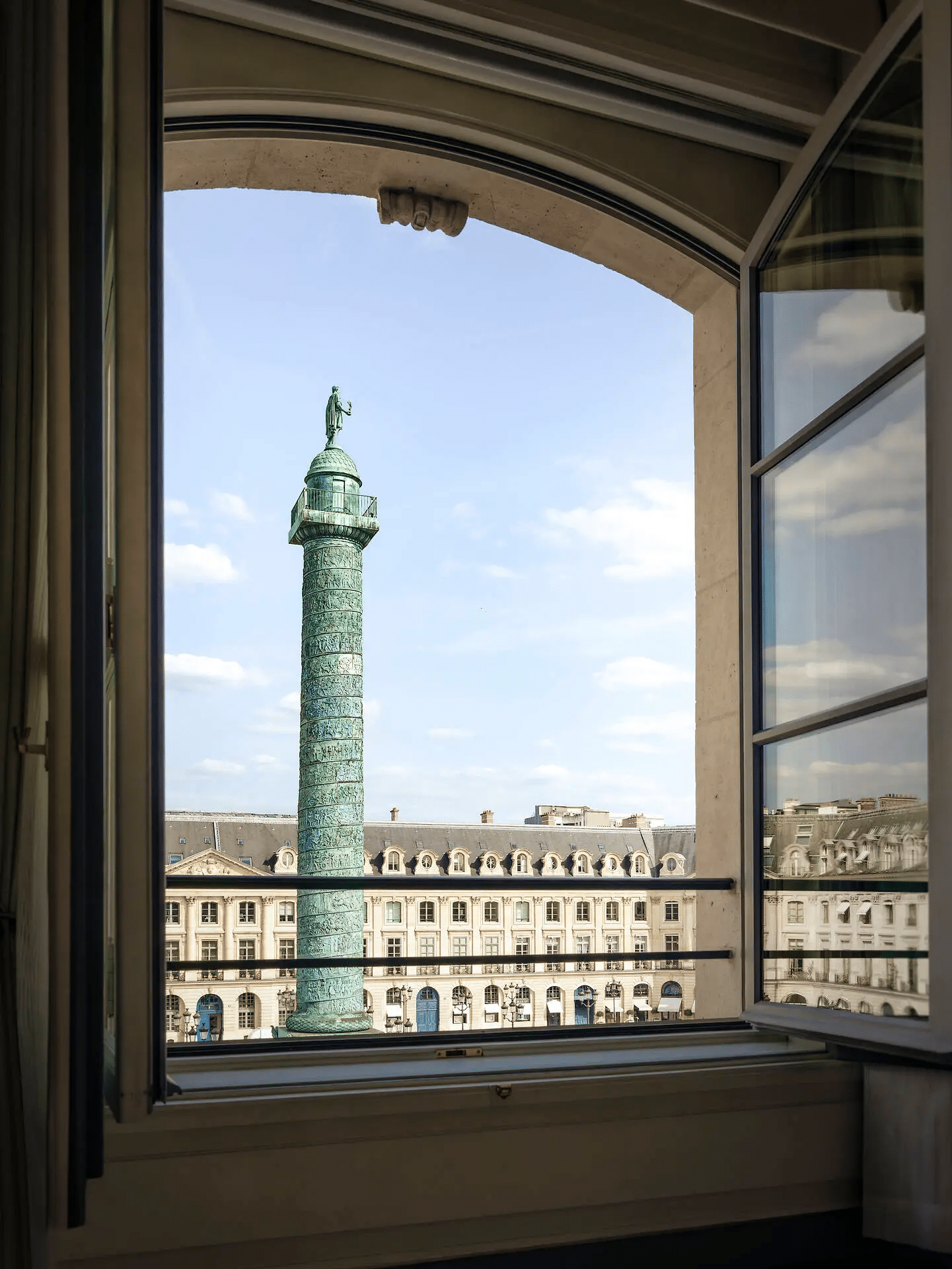

Me hospedo en la habitación 203, parte de la Suite Coco Chanel: desde mi habitación escruto la columna romana que erigió Napoléon con los cañones de los vencidos en Austerlitz y la exquisita extensión de adoquines de la casi cerrada plaza Vendôme (eso que también se veía tras la ventana del cuarto de Gary Cooper en el film Ariane). Antiguamente, aquel pétreo espacio octogonal (parece un rectángulo, pero no) contaba con inquilinos: sé que Chopin y el general Aupick y su mujer, Caroline Dufaÿs, la madre de Baudelaire, fueron moradores de Vendôme; supongo que hoy nadie vive allí. Desde la ventana, encuentro los nombres de algunas casas de los cofres del tesoro de la Galería escritos en los locales de la plaza: como si el passage del Ritz se irradiara, contagiando oro, en las inmediaciones de París.

Rothko en Louis Vuitton

Sólo retrospectivamente me lo he conseguido explicar, pero al salir del hotel al frío de marzo, en las aceras de la octogonal Vendôme, he sentido la desasistencia del recién nacido que ha de bregar con un mundo bronco y lleno de coches vocinantes. Me dirijo a la Fundación Louis Vuitton, donde voy a ver la gran exposición de la obra entera de Mark Rothko con el escritor Fabrice Gaignault, conocido entre nosotros por el Diccionario de literatura para esnobs (Impedimenta). Tras cruzar el Bois de Boulogne no encuentro a Fabrice: me escribe diciendo que no podrá ver la retrospectiva conmigo, pero es algo que yo esperaba, pues, ¿qué es un esnob sin la capacidad de eludir?

Al final de la muestra, que exhibe el empeño vital de Markus Rothkowitz para superar los temas humanos, y después la figuración, y después incluso el color, al final del todo, encuentro una maqueta. Se trata de la Capilla Rothko, en Houston, Texas. Según aprecio en la miniatura, es un espacio ensimismado, con cuadros oscuros que, mágicamente, generan su propia luz. De aquel asunto octogonal, marcho de vuelta al mío (¡es mío!, ¿vale?) de Vendôme: atravieso la puerta giratoria y marcho directamente a la Galería. ¿Qué opinaría Baudelaire de la Galería? ¿Qué piensa Fabrice Gaignault de este passage de superluxe del Ritz? Supongo que lo conoce…

Cuando Madame Hubert supo que me interesan las cosas literarias, me llevó por el Salón Proust o por el Bar Hemingway. Es obvio que hay una película de entreguerras y de la Segunda Guerra Mundial en cada rincón de estos lugares. Descender por las escaleras del Ritz desgrana, en el descenso, por la moqueta a cada paso, esa calidad amniótica, esa elegancia protectora, ese estelar privilegio que venimos señalando. Pero, pronto, noto que lo que más me interesa es la Galería. Lo principal, lo más esencial, se me figura que ha de ser cruzar la Galería, que es como un tren de la bruja donde todo está detenido e iluminado y su susto, su feliz susto, es su perfección y, por último, su admirable carestía, tan alejada de los precios mundanos como Rothko de la figuración.

Los zapatos lunares

He vuelto a Madrid, pero algo de mí ha quedado en la Galería. No era la primera vez que la visitaba. Creo que la Galería responde a ese hallazgo de lo artificial, a esa voluptuosidad de lo interior y de lo pintoresco-parisino que Roberto Calasso ha denominado “Folie Baudelaire”, es decir, gabinete de curiosidades de Baudelaire: París mismo.

–Estuve aquí antes, Madame Hubert. Y recuerdo una cosa de la Galería.

–¿Y de qué se trata? –replicó la exquisita responsable de Relaciones Públicas del Ritz, bañada conmigo en el fulgor de aquel pasaje único que comunica el Ala Vendôme y el Ala Cambon.

–Verá: en una de estas vitrinas contemplé unos zapatos de tacón rutilantes que estaban hechas con piedras que provenían de la Luna.

Yo mismo dudé de mi propia cordura al oírme decirlo, pero Madame Hubert me dijo que sí existían, que ella los había visto. ¿Quién había conseguido aquellas piedras selenitas y las había incrustado en los zapatos más extraños del mundo? Quería volver a ver aquellos tacones espaciales.

Ella y yo, recorrimos el muy egregio pasaje, sublimación de la Galería Véro-Dodat, de la Galería Vivienne, del Pasaje des Princes o Pasajes des Panoramas, que se encuentran en París desde el XIX. En fin, el lujo y aquellas iluminaciones, brillo sobre brillo, no me deslumbraron del todo: los suntuosos zapatos no seguían allí.

–¡Pero si estaban la anterior vez! ¡Lo juro!

–Sí… –concedió mi guía. Ella también los recordaba.

Después de aquello, descendí a la piscina subterránea para meditar sobre aquel recuerdo. Flotando como un embrión en las aguas del spa de la planta -2, concebí la posibilidad de que Madame Hubert y yo hubiéramos visto aquellos mágicos, extraordinarios, zapatos de tacón en una vida anterior. Aquellas piezas, en parte, procedentes del espacio exterior ocupaban mi mente mientras buceaba en el amniótico subsuelo de Vendôme. Así, nadando en las aguas de la piscina del Ritz, se me ocurrió que los zapatos de gala con piedras robadas de la superficie de la Luna eran quizá un fogonazo de un mundo anterior… anterior, incluso, al prenatal. En el diálogo Fedro, Platón recuerda la vida de las ánimas antes de nacer y las imagina con las estrellas. En esto pensé, flotando.

Al salir del hotel al frío de marzo he sentido la desasistencia del recién nacido que ha de bregar con un mundo bronco y lleno de coches vocinantes

Más allá de sus gestos, sospecho que los auténticos esnobs comparten una verdad esotérica. Sí, sabemos que las amigas de Vainica Doble erraron al atribuir inautenticidad fría al lujo, pero tampoco es sólo un ocio refinado. Es más bien una, como digo, verdad esotérica, una felicidad uterina anterior a todo, más familiar a todo, la que aquí se desvela. Quizá, haya que remontarse más hacia atrás y abandonar a Trías por Platón. Quizá, la magia de la Galería nos permita hablar de retorno al Paraíso Perdido. El Hotel Ritz de París, de The Leading Hotels of the World, situado en la Plaza Vendôme, número 15, de techos altos y bajos, es algo que se recuerda antes de conocerse y que se recobra antes de recordarse.

Escribo estas líneas, como dije, en Madrid: por favor, si ustedes saben cuáles son los zapatos lunares y los identifican en el atuendo de alguna mujer, quizá andando por la calle, díganle que lleva en los pies un trozo de mi psique. No obstante, gracias a mi visita a la Galería y al Ritz, hoy me siento restituido, mejor persona.

Te puede interesar

Lo más visto