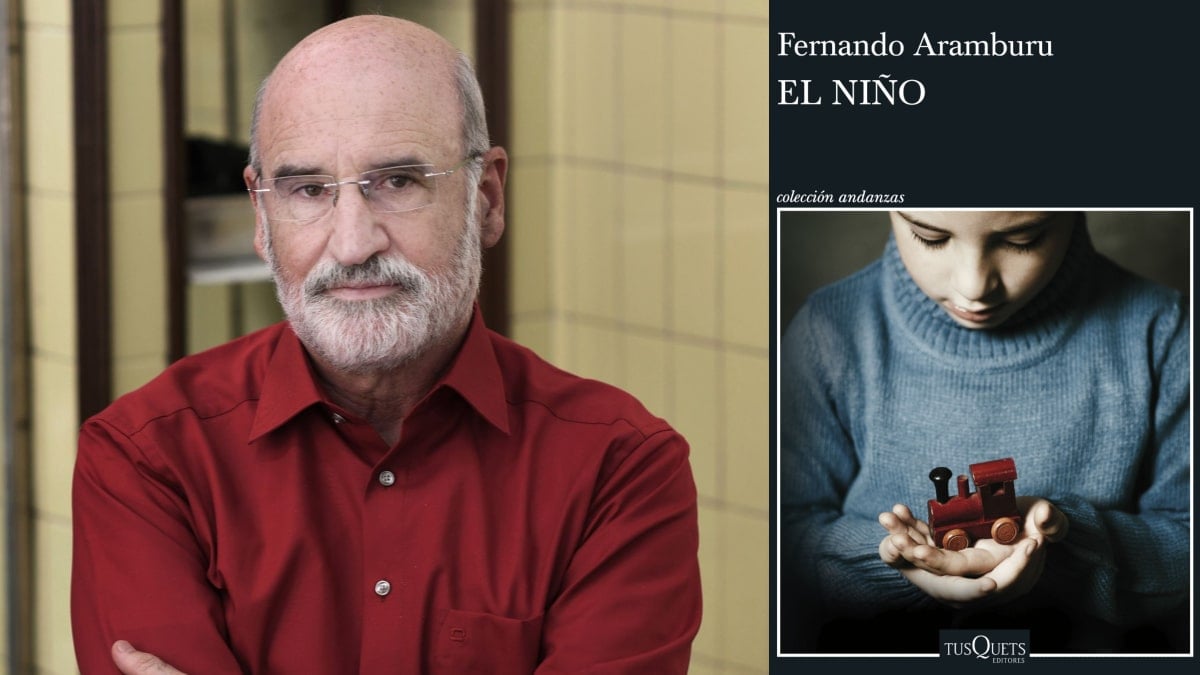

Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959) no es un escritor de temas fáciles, tampoco es de los que disfruta mirándose el ombligo en la comodidad de la autoficción. El de Donosti prefiere la trinchera de una herida sin cerrar, el laberinto de redención que sigue a los lodazales de la memoria. Ante la imposibilidad de sanar, su literatura mantiene la fe en la capacidad para crear empatía, comprensión y alivio.

Esto fue lo que hizo de Patria (Tusquets) un fenómeno literario sin precedentes. Un ambicioso requiebro artístico frente a uno de los conflictos más enraizados en nuestra sociedad, el terrorismo de ETA. Ahora, Aramburu vuelve a colarse en uno de los episodios más negros de la historia reciente con El niño (Tusquets).

La última novela del escritor donostiarra se ambienta en los acontecimientos sucesivos a la tragedia de Ortuella, en Vizcaya. Aquel 23 de octubre de 1980 quedó marcado para siempre por la muerte de 50 niños y tres adultos tras la explosión accidental de una bolsa de gas propano acumulada bajo el colegio público Marcelino Ugalde. La explosión, que se notó en seis kilómetros a la redonda, afectó especialmente a las aulas de 1º de EGB, donde asistían a sus clases niños de entre 5 y 6 años. Aquel accidente, ocasionado cuando el fontanero municipal encendió el soplete para arreglar una avería, se llevó por delante a prácticamente toda una generación de niños en un pueblo que, por aquel entonces, contaba algo más de 9.000 habitantes.

Un cruel suceso que ocupó portadas en todo el país y enmudeció a gran parte de la sociedad vasca, que vivió cómo todo un pueblo se derrumbaba al perder la candidez de la inocencia. Aún hoy, Ortuella sigue recordando el dolor de las familias y llenando el cementerio de flores con la intención de mantener algo del color que se perdió para siempre con la explosión.

En El niño, Aramburu se introduce en el trauma de este horror para bordear cada una de las llagas, relieves y pliegues psicológicos de sus víctimas. Desde esa habilidad que tiene para bucear más allá de lo evidente en la tragedia, aborda la historia de una familia devastada, en la que el eco del dolor se deja sentir también en la realidad de una vida cotidiana, con su pasado y su presente.

Haciendo gala de una narración ágil y precisa, la escritura de Aramburu se diluye en un retrato emocionalmente complejo de la condición humana a través de una familia que ha perdido a su hijo. Los padres, Mariajo y José Miguel, y su abuelo Nicasio se enfrentan a una vida sin el pequeño Nuco. Como si fuera una larga entrevista con la madre, el narrador reconstruye con cuidado los pedazos de un relato que trasciende su propia tragedia.

Un relato al que hay que añadir la oportuna ambigüedad de Nicasio, la única persona que, a medio camino entre la locura y la lucidez, es capaz de mantener el diálogo permanente con el niño, como si, más allá del recuerdo, fuera un personaje realmente presente en la historia. Y es que no hay manera enteramente racional de aproximarse a un hecho tan catastrófico.

Esta vez sin ETA de por medio, el escritor vuelve a indagar en la idiosincrasia de sus paisanos con la cuarta entrega de la serie «Gentes vascas», a la que ya pertenecían Los peces de la amargura (2006), Años lentos (2012) e Hijos de la fábula (2023).

Siendo, quizá una construcción literaria más clásica, en esta novela también hay espacio para la experimentación. De hecho, las primeras páginas de este libro ya advierten sobre un recurso arriesgado. Aramburu introduce una especie de diálogo entre el libro, como ente independiente, y el lector. Diez pasajes diferenciados por el tono y la forma (escritos en cursiva) donde el artefacto nos descubre las bambalinas de la novela. Pasajes que suavizan el dramatismo del relato y que funcionan a modo de justificación en cuanto a las decisiones tomadas durante la construcción de la historia y, sobre todo, donde queda patente su obsesión por no excederse y mantener la idea de novela corta (272 páginas).

En este nuevo libro, el autor donostiarra se pone a sí mismo a prueba encontrando un justo equilibrio entre lo que tiene que contar y cómo tiene que hacerlo, haciendo de su lectura un ejercicio de reconocimiento que conmueve, enseña y cautiva. De nuevo, la literatura de Aramburu encuentra las palabras adecuadas para hablar de aquello que tanto cuesta nombrar. Porque, aunque parezca estúpido, seguimos teniendo los términos necesarios para referirnos a quien ha perdido a su pareja o a sus padres, pero seguimos sin encontrar las palabras necesarias que puedan dar significado al dolor que supone haber perdido a un hijo.

Te puede interesar

-

El psicólogo francés que tiene calados a los 'gilipollas': "No somos más estúpidos que antes"

-

Carmen Louzán, el realismo mágico de una escritora novel de 97 años

-

Guillermo Arriaga: "Las plataformas necesitan ideas para alimentar al monstruo"

-

El sector del libro recupera los 3.000 millones de facturación

Lo más visto