Las órdenes eran claras. Y los plazos, también. El sábado 20 de diciembre ya no debía quedar un solo europeo sin autorización en la capital del Sáhara. Esta circunstancia provocó que el día anterior fuera prácticamente imposible encontrar un solo taxi en El Aaiún. Circulaba por sus desoladas calles algún regazado jeep del Ejército español, con su conductor y uno o dos soldados acompañantes; y también un buen número de vehículos de las FAR o de la gendarmería marroquí, atestados de ocupantes con sus cascos de acero y sus fusiles ametralladores. Y poco más.

A las siete de la mañana de aquel viernes 19, con el amanecer trazando los primeros destellos de luz en el horizonte, salían con destino al BIR nº 1 de Cabeza de Playa —antes de embarcar hacia Canarias o emprender la marcha por carretera a Villa Cisneros— las restantes unidades militares que aún permanecían en la ciudad: Intendencia, Farmacia, Sanidad, Veterinaria y Plana Mayor de Tropas Nómadas. Al día siguiente lo harían los efectivos del Cuartel General del Sáhara, la Policía Militar y la 7.a Compañía legionaria.

Los últimos civiles españoles —los que habían apurado su estancia hasta el límite de lo razonable— llevaban dos días en el aeropuerto de la capital intentando subir a alguno de los escasos vuelos de Iberia que aún operaban con las islas.

Pasada la una del mediodía, Ramón Pañella, corresponsal del diario canario La Provincia, al fin consiguió un taxi. Se trataba de un vehículo enorme, un modelo americano conducido por un enjuto saharaui. «Cargo la bolsa, la máquina de escribir, la cámara fotográfica y el macuto con cuatro libretas llenas de notas. Hace dos semanas, cuando hice el viaje en sentido inverso, estaban en blanco», decía Pañella en su última crónica africana.

Al llegar al aeropuerto, las colas eran interminables. La mayoría de quienes esperaban eran europeos, aunque también se veían familias saharauis y algún ciudadano marroquí. Las caras de impaciencia o hartazgo se mezclaban con otras de resignación. Había gente que esperaba desde la tarde anterior. Cuando, al fin, un empleado de Iberia empezó a leer la interminable lista de pasajeros, afloraron los nervios y un sordo bullicio se apoderó de la densa sala de espera. Minutos más tarde, al anunciarse por megafonía la inminente salida del vuelo de Iberia con destino a Las Palmas, la cola aún seguía por la mitad. Inevitablemente, tendrían que esperar al vuelo de la tarde. Ramón Pañella fue uno de ellos: «La cola se disuelve. Unos se van, otros pocos nos quedamos. Empiezan las dos últimas horas de Sáhara. Alguien enciende un transistor y lo pone a todo volumen como gentileza a sus colegas de espera».

Suenan temas de Los Sabandeños y, poco después, noticias de la actualidad internacional. Ni una palabra del Sáhara. «Y uno se pregunta», se lamentaba el periodista en aquella postrera crónica africana, «si realmente lo que aquí está pasando no le importa a nadie, si todo lo que hemos estado viendo durante estas dos semanas no merece un poco de atención por parte de esos órganos informativos que, cuando la Marcha Verde, abrían siempre su boletín de noticias con la parrafada de su enviado especial en El Aaiún. Pero esto ya es historia».

A falta de algo mejor que hacer, el vociferante transistor pareció convertirse en una ventana al mundo exterior; un mundo más complaciente y frívolo, en contraste con la pesadilla que había comenzado a instalarse en el Sáhara.

La cola se disuelve. Unos se van, otros pocos nos quedamos. Empiezan las dos últimas horas de Sáhara

En el sopor de la espera, Pañella creyó oír a través de las ondas, abriéndose paso entre interferencias y murmullos, la voz del púgil Pedro Carrasco hablando de su próxima boda con Rocío Jurado, o respondiendo a las preguntas que el entrevistador le formulaba sobre el enigmático mundo del boxeo.

«No, no lo considero un deporte cruel», decía. O, «claro que he sentido muchas veces miedo al subir al cuadrilátero». Entonces, el corresponsal canario era nuevamente consciente de que había otro mundo fuera del Sáhara, «de que hay gente que se preocupa porque Pedro Carrasco y Rocío Jurado se van a casar, de que las palabras “crueldad” y “miedo”, según y cómo, pierden su verdadero sentido y dejan de ser incómodas», escribiría más tarde.

A medida que se aproximaba la hora del vuelo, la sala de espera se fue llenando de potenciales viajeros: dos muchachos de la Policía Territorial que debían presentarse esa misma tarde en Las Palmas; varios altos oficiales del Cuartel General del Sáhara, unos de uniforme y otros de paisano; un pequeño grupo de periodistas para quienes su trabajo había finalizado; una joven que trabajaba en la sección de microfilmación del Gobierno General; una docena de trabajadores de Fos Bucraá que desconocían si sus nombres figurarían en el listado de salida; un grupo de saharauis, tocados con darrá azul y turbante negro, que tomaban posiciones frente a la ventanilla de la compañía aérea. Fuera, en el aparcamiento, varios grupos de nativos esperaban sentados en el suelo, sin tener, quizás, otra cosa que hacer u otro lugar adonde ir.

«Aquí se ha vivido muy bien», le confesaba al periodista, «todos nos conocíamos, las cosas se arreglaban antes con un telefonazo o una carta»

Cuando sonó la orden de embarque, en el control de salida estaban casi todos los afortunados que unos minutos antes esperaban con sus billetes en la mano. Junto a Pañella se sentó en el avión un industrial español afincado desde hacía siete años en el Sáhara. Llegó como funcionario de la Administración, pero pronto solicitó la excedencia y se quedó trabajando en El Aaiún, donde descubrió un mundo de oportunidades. «Aquí se ha vivido muy bien», le confesaba al periodista, «todos nos conocíamos, las cosas se arreglaban antes con un telefonazo o una carta».

Con veinte minutos de retraso sobre el horario previsto, el aparato aterrizó en Las Palmas. Pañella cogió un taxi —volviendo a cargar en él la máquina de escribir, la cámara fotográfica y el macuto con sus cuatro libretas llenas de notas— y se dirigió a la redacción del periódico a escribir su crónica.

A la misma hora —seis y quince minutos de aquella plomiza tarde del viernes 19 de diciembre de 1975— otro periodista, Arturo Pérez-Reverte, presenciaba un momento histórico en El Aaiún. La bandera española era arriada por última vez del Cuartel General del Sáhara en un sencillo acto al que las autoridades no quisieron revestir de especial ceremonia. Apenas unos pocos civiles congregados en la plaza de España —nueve europeos y un saharaui, para ser más exactos— junto a un puñado de periodistas entre los que se encontraba el equipo del centro territorial de TVE en Canarias y una docena de militares españoles, observaban en silencio —solo roto por las tristes notas del toque de oración— al piquete de soldados que en perfecta formación presentaba armas mientras la enseña nacional se deslizaba por el mástil con suma lentitud, como resistiéndose a rubricar el final de una era. «Oficialmente, la presencia militar española en El Aaiún estaba terminando para siempre», escribía el corresponsal del diario Pueblo.

Tras el arriado, los oficiales del cuartel general entregaron la bandera al coronel del Estado Mayor del Sector del Sáhara José María Bourgón, quien, en un gesto cargado de simbolismo, cortó uno de los extremos para repartirlo entre sus hombres.

Tal como estaba previsto, a la mañana siguiente la docena de efectivos que permanecían en el ya expedito Cuartel General del Sáhara subieron a los vehículos estacionados frente al edificio y, tomando la avenida de los Ejércitos, salieron de El Aaiún rumbo a Cabeza de Playa.

A escasos doscientos metros de ese lugar, en el antiguo cuartel del regimiento de Artillería, bajo un cielo gris que parecía suspender el tiempo, decenas de legionarios acomodados en sus vehículos aguardaban, listos para partir, las órdenes de su capitán. La bandera que ondeaba en el último acuartelamiento de la capital acababa de ser arriada en un adiós sin retorno, mientras el desierto lanzaba los ecos de un pasado colonial que se desmoronaba irremisiblemente. José Luis Cruz González, el joven reportero de TVE que cubría la despedida de las tropas, se paseaba frente a la cámara, micrófono en mano, recorriendo la columna de Land Rover que rugían con sus motores en marcha. Al llegar a la barrera apostada en el umbral de la entrada, detuvo sus pasos: «20 de diciembre de 1975, en este acuartelamiento acaba de arriarse la última bandera militar española de El Aaiún. Una compañía legionaria se encontraba aquí de guarnición», narraba en tono emocionado, casi trastabillado.

La bandera que ondeaba en el último acuartelamiento de la capital acababa de ser arriada en un adiós sin retorno

Tras la barrera, a unos metros de distancia, el capitán Perote conversaba con uno de sus oficiales; dos figuras recortadas en el paisaje como sombras desvaneciéndose en la penumbra del desolado patio de armas. Un camión estacionado al fondo, traqueteando como si respirara, insinuaba la inminente partida.

El resto de la escena es historia ya narrada. El joven reportero que llama la atención del capitán para recabar sus impresiones. El oficial, cariacontecido pero educado, que se acerca con aplomo hasta la cámara; sus ojos ocultos tras las modernas Ray-Ban que enmarcan su rostro; el saludo militar al periodista y su disposición a responder a sus preguntas.

«Mis hombres se van orgullosos y con el honor totalmente intacto porque han cumplido con su deber», dice con gesto grave. «A lo mejor yo, personalmente, podría preferir otras salidas, pero desde luego mis hombres salen con el honor más alto que puedan encontrar».

Pocos minutos después la comitiva se ponía en marcha —entre cánticos y vivas a la Legión— ante la atenta mirada del capitán Perote, rumbo a la playa de El Aaiún. Enseguida, las tropas marroquíes llegaron para hacerse cargo de las instalaciones. Allí les esperaba el enjuto y curtido teniente Tapias para cumplir el encargo ante las cámaras de televisión. «Ya pueden entrar y ocupar el cuartel, ya lo hemos desalojado nosotros y está libre», se le oye decir con su voz ronca y amargada, después de negar la mano a su interlocutor. La compañía se unió a la VIII Bandera y junto a otras unidades recorrieron los polvorientos quinientos kilómetros que les separaban de Villa Cisneros, donde el último día del año embarcarían rumbo a Fuerteventura.

Aquella Navidad no pudo ser más triste para los escasos españoles que aguantaban en El Aaiún. Arturo Pérez-Reverte rememoraría dos décadas más tarde su postrera Nochebuena sahariana junto a un puñado de hombres apesadumbrados

En aquel momento se completaba también la definitiva evacuación de los restos mortales exhumados de los cementerios españoles. A las once de la mañana del día 23 de diciembre, en medio de un fuerte temporal, atracaba en la dársena exterior del Puerto de la Luz el buque Isla de Formentera con nueve contenedores a bordo. En su interior se encontraban los últimos ciento setenta y dos cadáveres de soldados españoles del cementerio de El Aaiún. Debido al mal tiempo, los contenedores no pudieron ser descargados hasta la una del mediodía. Una vez en tierra y con el visto bueno de la Jefatura Provincial de Sanidad, los restos fueron trasladados al cementerio de San Lázaro, a la espera de que sus familiares reclamaran —si es que alguien lo hacía— su definitiva expedición.

Aquella Navidad no pudo ser más triste para los escasos españoles que aguantaban en El Aaiún. Arturo Pérez-Reverte rememoraría dos décadas más tarde su postrera Nochebuena sahariana junto a un puñado de hombres apesadumbrados. «Esa última noche, víspera de Navidad, cuando el director de mi periódico cedió a la presión de Presidencia del Gobierno y me ordenó salir del Sáhara con las tropas españolas, la pasé en el bar de oficiales de un cuartel desmantelado, mientras los archivos ardían en el patio y los soldados del general Dlimi se apoderaban de El Aaiún». Sobre los militares que conoció y con los que compartió patrullas, confidencias, tabaco y desierto —atormentados en aquellos últimos días sintiéndose «soldados vencidos sin pegar un solo tiro»—, reconstruye la desilusión que sintió «al verlos de pronto tan humanos como yo, infelices peones de la política, víctimas de sus sueños rotos». Y continúa, esta vez, poniendo rostro a la desolación: «Veo el llanto infantil del teniente coronel López Huerta, la fría y oscura cólera del comandante Labajos, la sombría resignación del capitán Sandino. Y recuerdo a Diego Gil Galindo, la enorme espalda contra la pared de la que colgaban trofeos de combates olvidados que ya a nadie importaban, con lágrimas en la cara, mirándome mientras murmuraba: “Qué vergüenza, Niño. Qué vergüenza”. Así fue mi última Navidad en el Sáhara, hace veinte años. La noche que murieron mis héroes, y me hice adulto».

El borrascoso y destemplado día 28 de diciembre le llegó el turno a la Agrupación de Tropas Nómadas, ya sin un solo soldado nativo en sus filas. El sargento Manuel Verde Apola pasó la Navidad del 75 patrullando las instalaciones de Bucraá, esperando una salida que sabía inaplazable. No siempre lo tuvo tan claro: «Todo lo que se oía era por radio macuto, allí nadie te decía si nos íbamos o nos quedábamos», reconoce.

«Fue en Bucraá donde tuvimos conciencia por primera vez, a través de comunicación oficial, de que nos íbamos del Sáhara, aunque no imaginábamos que estaba tan avanzado. Pero cuando al día siguiente nos dijeron que vendrían los marroquíes y tendríamos que entregar Fos Bucraá fue cuando pensamos que ya estábamos fuera».

A las ocho de la mañana de aquel día de Santos Inocentes, un convoy de ochenta vehículos con hombres y pertrechos a las órdenes del comandante Francisco Javier Lobo García emprendió la marcha hacia Villa Cisneros, a cuyo puerto llegaron sin mayores incidencias en la mañana del 30. «Cuando llegamos, las tropas españolas llevaban varios días embarcando. Había bastante movimiento, con diferentes unidades que se habían ido concentrando en aquel lugar. Los únicos que quedaban por embarcar éramos nosotros y el III Tercio, que lo haría al día siguiente», recuerda el antiguo sargento de Tropas Nómadas.

Los únicos que quedaban por embarcar éramos nosotros y el III Tercio, que lo haría al día siguiente

Ciertamente, esa misma tarde, aquellos hombres que durante meses poblaron los puestos más apartados y primitivos del territorio, patrullando sin descanso las arenas del desierto y durmiendo al raso bajo las estrellas, embarcaban en el Conde de Venadito con destino a Las Palmas de Gran Canaria; «con el sentimiento al retornar a España», como más tarde describiría el propio comandante Lobo, «de una gran satisfacción del deber cumplido y un profundo pesar por el abandono de aquellos soldados saharauis que tan lealmente sirvieron a España hasta el último día de nuestra presencia en Fos Bucraá».

Tras una travesía oscura y serena, minutos antes de la medianoche de aquella extraña e inédita Nochevieja, viajeros y tripulación al completo se concentraba en la cubierta del buque. Frente a ellos, el puerto de Las Palmas. «Las doce campanadas las escuchamos a bordo, y vinieron acompañadas de las sirenas de los barcos atracados en el puerto», relata Manuel Verde Apola. «Lo celebramos como pudimos. En la cubierta del barco, con champán, viendo los fuegos artificiales que se lanzaban en Las Palmas. Así continuó la fiesta hasta que poco después entramos en el puerto, donde desembarcamos hacia las dos de la madrugada. A los oficiales y suboficiales nos alojaron en pisos. En mi caso compartido con otros cuatro compañeros. La tropa fue alojada en los cuarteles de la isla, y los vehículos fueron desembarcados y conducidos a los espacios habilitados para ello».

La Agrupación de Tropas Nómadas, unidad militar crea da específicamente para la vigilancia y la defensa del territorio saharaui, quedaba disuelta dieciséis años después de su puesta en funcionamiento. Desde el día siguiente a su llegada a Las Palmas, sus integrantes fueron eligiendo destinos en la península. Un par de semanas más tarde, oficiales y suboficiales comenzaron a salir por su cuenta en vuelos regulares de Iberia. El sargento Verde Apola viajó a Madrid y pronto sería agregado a la Academia de Infantería de Toledo.

Aquel año 1975 había dejado de ser una mera hoja arrancada del calendario para quedar grabado a fuego en la memoria colectiva de españoles y saharauis. Un año de noticias y transformaciones. De la pérdida del Sáhara. Un torbellino de epopeyas y tragedias que dejaría una huella indeleble —y algunos renglones torcidos— en las páginas del tiempo.

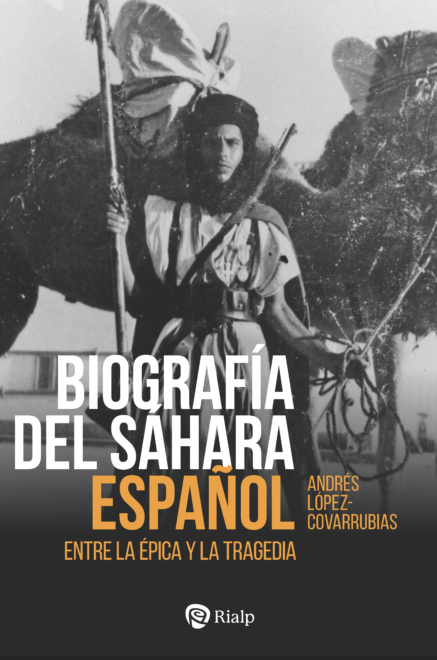

Extracto de Biografía del Sáhara español: entre la épica y la tragedia, de Andrés López-Covarruvias. Está publicado por Rialp.

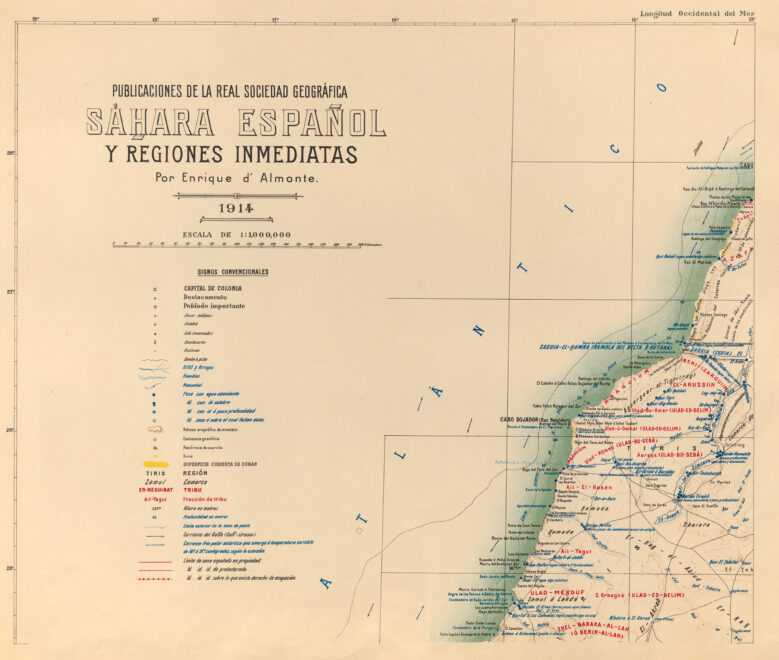

España se establece en el Sahara Occidental en 1884 y permanecerá allí casi un siglo. La época de la colonización y de las grandes gestas se entrelaza aquí con la tragedia de vidas segadas y sueños rotos, tejiendo una de las historias más fascinantes y dramáticas del siglo XX. El autor ofrece una mirada casi definitiva a ese territorio inhóspito y majestuoso a través de sus protagonistas: militares profesionales y soldados de reemplazo; funcionarios, periodistas y políticos; trabajadores canarios y nativos saharauis. Sus testimonios ayudan a enmarcar los acontecimientos bélicos, políticos, jurídicos y administrativos que allí se produjeron con gran precisión documental y solvencia histórica.

Andrés López-Covarrubias (Toledo, 1966) es licenciado en Psicología y profesor en la Academia de Infantería de Toledo. Desde 2012 es también académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Es autor de varios libros sobre la historia de Toledo.

Te puede interesar

Lo más visto