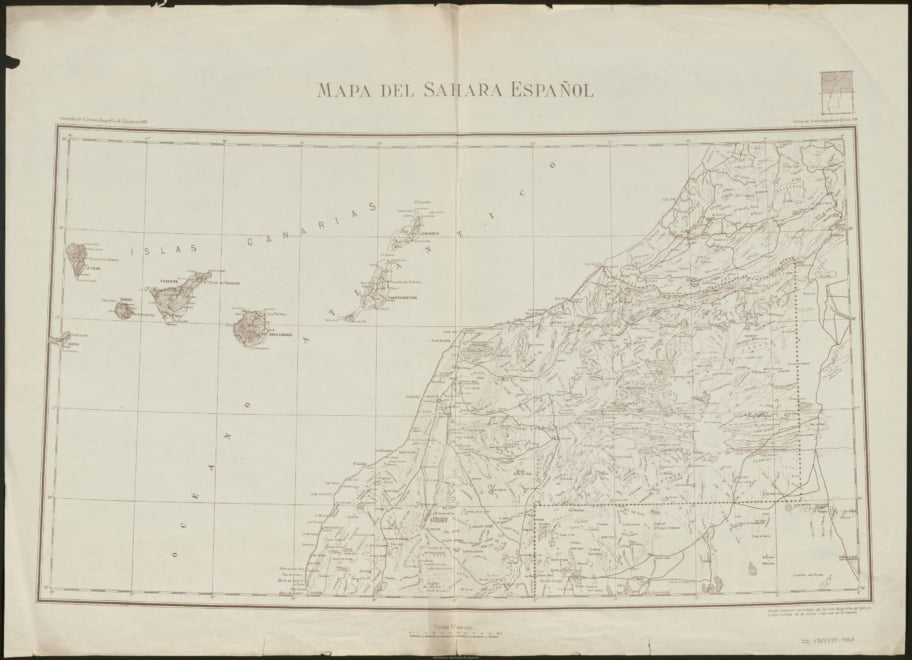

Sucedió hace ya medio siglo pero, para muchos de sus protagonistas, sigue estando dolorosamente presente. Como una herida imposible de cicatrizar. En noviembre de 1975, en medio de la convulsión de un dictador que agonizaba en Madrid y unas ansias de libertad largamente esperadas, España firmó la retirada apresurada del Sáhara Español, hasta entonces su provincia número 53. En El Aaiún, la capital del Sáhara, José Taboada fue uno de los últimos soldados en abandonar el territorio. Aún recuerda a las mujeres y niños saharauis golpeando con rabia los blindados marroquíes que iban ocupando plazas y avenidas y la bodega de un barco que devoraba en redes coches, frigoríficos y vidas enteras embaladas a toda prisa.

“Siento rabia, dolor y tristeza”, relata Taboada en conversación con El Independiente. Esta próxima semana se cumplen 50 años del inicio de la Marcha Verde, la operación lanzada por Hasán II para invadir y ocupar ilegalmente un territorio sobre el que semanas antes, el 16 de octubre, un dictamen consultivo del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya había reconocido su derecho a la autodeterminación. La corte concluyó que no había fundamentos jurídicos para que Marruecos o Mauritania reclamaran la soberanía sobre el territorio. El 6 de noviembre de 1975, en mitad de un monumental siroco, la caravana -compuesta por 350.000 civiles marroquíes, reclutados entre las capas más míseras y marginadas de la sociedad marroquí, y varias decenas de miles de militares marroquíes- avanzaron hacia la frontera norte del Sáhara.

Cincuenta años después, para algunos de los entrevistados, rememorar aquellos acontecimientos es sentir una punzada que mezcla vergüenza, desamparo y memoria. Este es un relato coral de quienes lo vivieron: Manuel Marchena, un adolescente en El Aaiún que preside hoy la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; Tomás Bárbulo, escritor y periodista que llegó en 1969 y ha dedicado años a investigar aquel período tumultuoso; Mónica Fernández-Aceytuno, una bióloga nacida en Villa Cisneros (la actual Dajla), con el desierto incrustado en los recuerdos; Fernando Íñiguez, periodista que descubrió la adolescencia en las calles de El Aaiún; y José Taboada, que cumplió la 'mili' en el Sáhara y presenció el final de la presencia española. Cinco miradas que, ensambladas, dibujan la crónica íntima de la última colonia de África, un territorio ocupado del que España -muy a pesar de sus sucesivos gobernantes- sigue siendo la potencia administradora de 'iure'.

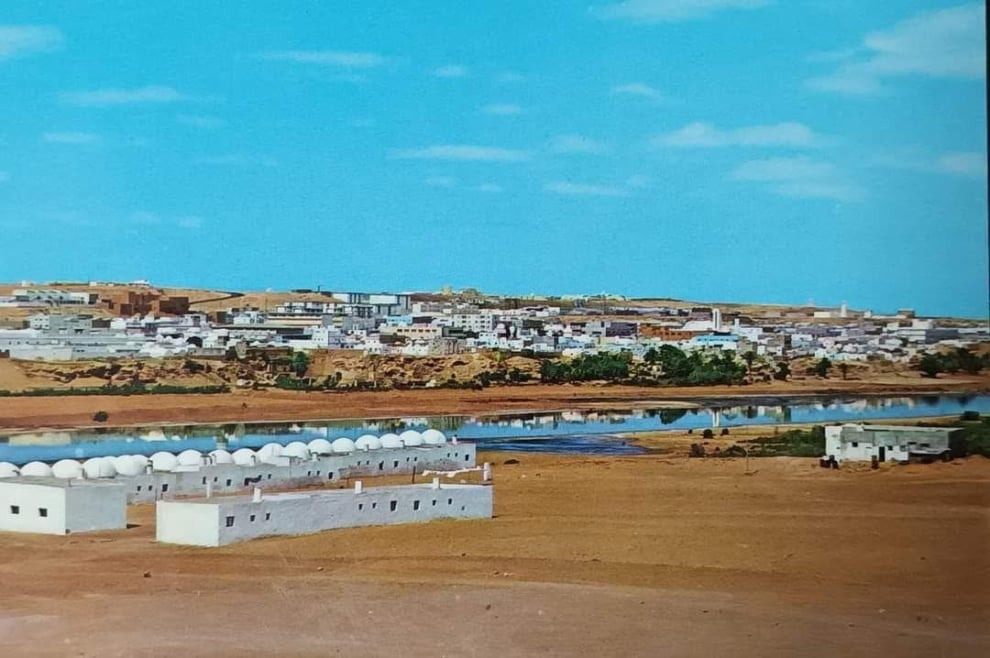

El Aaiún antes del ruido

En 1975 Manuel Marchena tenía 15 años y cursaba quinto de bachillerato en el Instituto General Alonso de El Aaiún. Su vida eran clases, recreos y una pequeña ciudad envuelta en el polvo del desierto que -como otros compañeros de generación- podían recorrerse fácilmente en bicicleta. “Viví los meses que precedieron a la Marcha Verde en El Aaiún. Tenía entonces 15 años, estudiaba quinto de bachillerato. Recuerdo incidentes graves -alguno de ellos muy cerca de mi casa- que nunca fueron tratados por los medios de comunicación”, rememora en declaraciones a este diario. “Mi padre, que era militar, se quedó en el Sahara, el resto de la familia nos marchamos a Las Palmas de Gran Canaria, donde terminé el bachiller”.

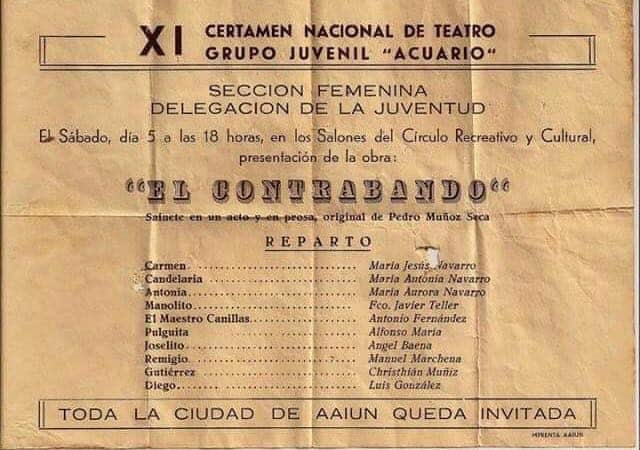

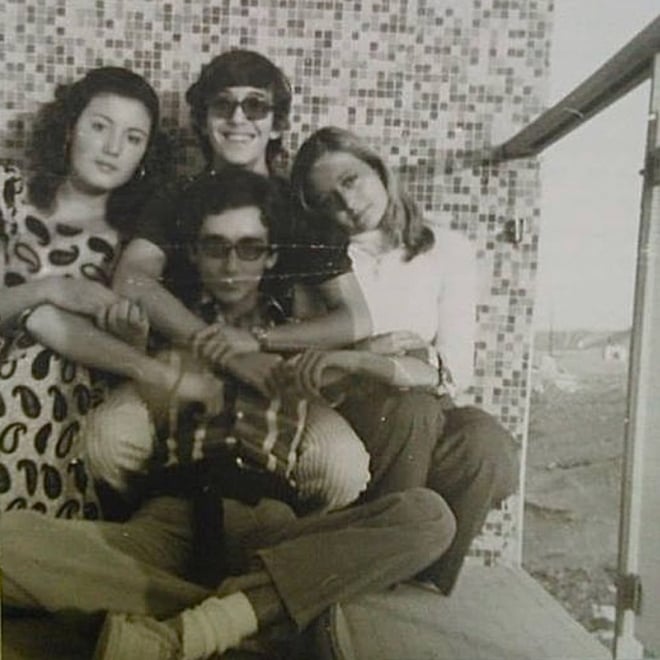

"Toda la ciudad de Aaiún queda invitada", reza en el cartel de la obra de teatro "El contrabando" en la que figura Manuel Marchena. El juez, que pasó su adolescencia en la capital del Sáhara Español, también aparece en la imagen de la derecha

“Lo que recuerdo fue una tajante ruptura con los amigos del instituto General Alonso, en el que cursaba mis estudios. Fue, además, un inesperado distanciamiento respecto de amigos que el tiempo ha convertido en definitivo. Salvo contadas excepciones, perdí el contacto con ellos para siempre. Creo que mi edad y, sobre todo, la censura informativa de un régimen agonizante no permitieron que me percatara del momento histórico que estaba viviendo”, agrega.

Creo que mi edad y, sobre todo, la censura informativa de un régimen agonizante no permitieron que me percatara del momento histórico que estaba viviendo

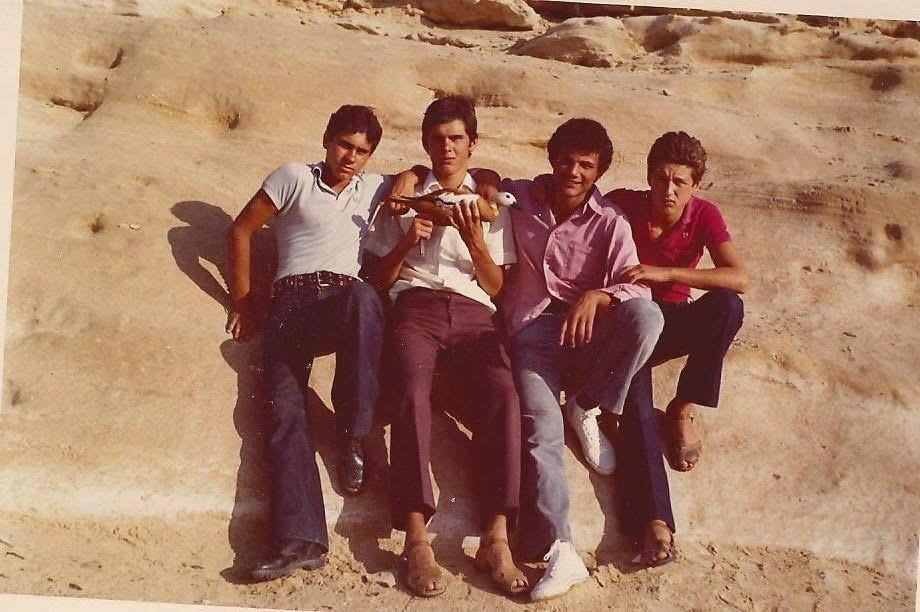

La ciudad era, para muchos jóvenes peninsulares y canarios, un lugar sorprendentemente amable por su escala: piscina, instituto, cine y casa a cinco minutos caminando. Fernando Íñiguez aterrizó en julio de 1971 con 14 años recién cumplidos. “Para un chaval de Madrid, acostumbrado a salir camino del instituto de noche y volver de noche, El Aaiún era luz y chancletas. Íbamos al instituto con el bañador bajo el vaquero: en el recreo te dabas un chapuzón y regresabas a clase. Aprendí allí a fumar a escondidas, tuve mi primer beso y mi primera borrachera; era la epifanía de la adolescencia”, narra. De su memoria cuelgan canciones que -incluso al escucharlas medio siglo después- siguen llevándole al Sáhara y sus guateques de primera juventud: “Hay canciones que cuando yo las oigo me veo en un guateque bailando con una chica, porque entonces era la época de agarrados y sueltos. El Angie de los Rolling Stones era para mí una novia que tuve en ese momento. Mamy Blue o Soy Rebelde de Jeanette son canciones que me llevan a entonces. Lo del tiempo es relativo. Por aquel entonces comprábamos discos de Pink Floyd y los Beatles se habían separado cuando pasó todo aquello”.

El Aaiún era luz y chancletas. Íbamos al instituto con el bañador bajo el vaquero: en el recreo te dabas un chapuzón y regresabas a clase

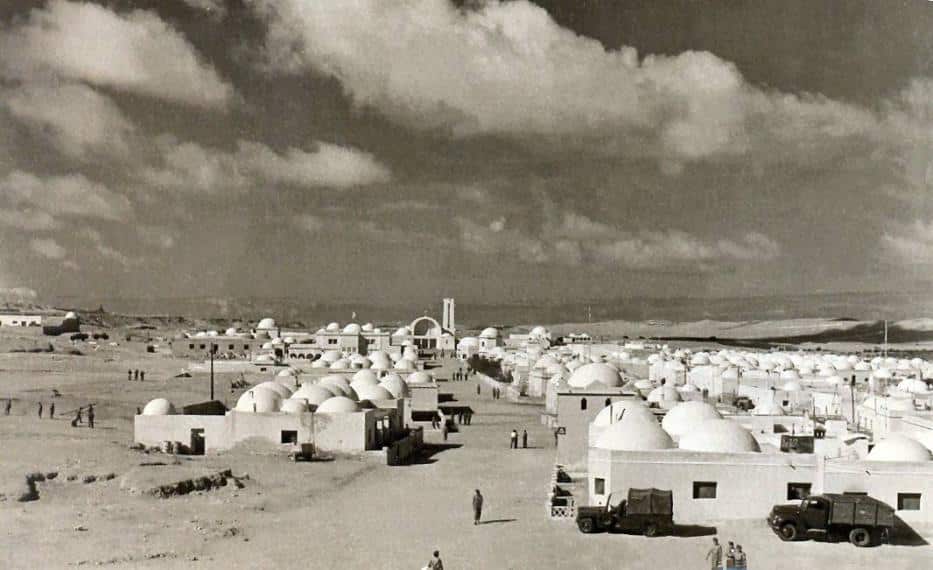

Bajo esa superficie de vida -“un paraíso” de días interminables a la intemperie para los adolescentes que la habitaron- vibraba, sin embargo, una ciudad diseñada por y para militares. Tomás Bárbulo, hijo de militar de artillería destinado a El Aaiún, se instaló en 1969, el año en que el líder nacionalista Mohamed Sidi Brahim Basiri movilizó a miles de saharauis en una manifestación reprimida a tiros. “Aquello pudo haber sido una transición pacífica: un referéndum de autodeterminación, diez años para formar cuadros, un relevo ordenado. La represión liquidó esa vía. En 1973 se fundó el Frente Polisario; quienes habían creído en los métodos pacíficos se pasaron a la lucha armada”, cuenta. La legalidad internacional, añade, estaba de su parte: desde los años sesenta la ONU reconocía el derecho de los pueblos colonizados a resistir por las armas.

El Aaiún tenía sus barrios, sus jerarquías y su prueba del nueve. En Colominas, un conjunto de casas calcadas del que la misma constructora levantó en Sidi Ifni, se distinguían viviendas para suboficiales, oficiales y jefes. “Era una sociedad de castas”, resume Bárbulo. La piscina del cuartel no necesitaba letreros: había turnos para tropa, suboficiales y oficiales, que se traducían en horas separadas para los hijos de unos y otros. El único centro de ocio real, más allá del cine, era el Casino de Oficiales. “Muchos compañeros del instituto no podían entrar. Luego estaban los saharauis, los últimos de la fila; y por debajo, los esclavos, aún registrados en el censo del 74”.

Fuera de Colominas, la vida se volvía áspera. Las casas de adobe se ampollaban por la sal del agua; los suelos de cemento se levantaban en escamas cada vez que se barría. El agua potable llegaba en garrafas; si se hervía, la olla amanecía con una costra de sal gruesa. Y, sin embargo, el encanto de lo cotidiano persistía: el cine Las Dunas, el rumor del Atlántico y el viento, siempre el viento, como una respiración del desierto sobre la ciudad.

Villa Cisneros: el color y el siroco

Unos 500 kilómetros al sur, en la península alargada de Río de Oro, Mónica Fernández-Aceytuno nació en 1961 en Villa Cisneros, hoy Dajla. Su arquitectura infantil está hecha de tres colores: blanco, azul y arena. “Vivíamos entre el océano y el desierto. La casa era blanca, con contraventanas verdes; en el jardín de cemento había una palmera a la que estaba atado un camaleón. En la cocina, langostas vivas caminaban por la mesa y un cubo azul rebosaba almejas del tamaño de un puño. El mar estaba dentro de casa”, rememora en una entrevista con este diario.

Su padre, capitán de las Tropas Nómadas, desaparecía durante meses con un camello y un ayudante, y los hijos crecían midiendo la vida por el latido del siroco. “Nos subía al jeep cubierto con lona y decía: ‘Tapaos, que viene el siroco’. Íbamos vestidos en bañador con un albornoz de rayas, Recuerdo que abría los dedos, debía de tener tres años, para ver y veía la arena colarse por las rendijas del Jeep de mi padre. Son recuerdos que me han quedado para siempre”. Mónica evoca una piscina de agua salada y una luz que, al sobrevolar años después aquella bahía, le devolvió la infancia entera en un resplandor.

La casa era blanca, con contraventanas verdes; en el jardín de cemento había una palmera a la que estaba atado un camaleón

De Villa Cisneros guarda también un catálogo natural que hoy suena a inventario de ausencias: focas monje en los acantilados, bandadas de aves migratorias, langostas que en temporada de plaga se abatían a raquetazos y que después los saharauis asaban en las brasas. “Dejamos la joya de la Corona. Un ecosistema valiosísimo, marinero y desértico a la vez, que se explota sin miramientos mientras España calla”, se queja. Su familia, africana por generaciones, llevó durante años el convencimiento íntimo de que España había abandonado a compatriotas con DNI español y perfecto castellano. “Fue una vergüenza. Y sigue siéndolo”.

Tensión al alza

A partir de 1973, la tensión fue creciendo. El Frente Polisario comenzó sus primeras acciones contra la cinta de fosfatos y contra el ejército. Marruecos, que temía quedarse fuera del reparto, infiltró el Frente de Liberación y Unidad, que colocó bombas en El Aaiún: bajo coches de periodistas, lanzadas por encima de los muros de los cuarteles, en lugares pensados para sembrar pánico. “Yo recuerdo explosiones, muertos, días en que los saharauis decidían no entrar al instituto y nadie entraba por miedo a una bomba”, dice Bárbulo. La ciudad, que para los adolescentes seguía siendo una vida de bicicletas, playa y guateques, empezó a llenarse de sombras.

Éramos hippies en un ambiente militar. Mi pandilla era mixta: saharauis y españoles

Fernando Iñíguez vivió esa dualidad, pero subraya que existía una suerte de convivencia. “Éramos hippies en un ambiente militar. Mi pandilla era mixta: saharauis y españoles. Nos peleábamos a pedradas contra otras pandillas también mixtas, no por origen sino por barrio. En clase nosotros dábamos religión y ellos salían a estudiar el Corán. No idealizo: había paternalismo y límites, sobre todo para las chicas saharauis. Pero la convivencia cotidiana existía”. En 1974 acabó COU y se marchó a Madrid a estudiar Periodismo; su padre Miguel Íñiguez del Moral, entonces jefe de Estado Mayor y que sería más de una década después jefe de Estado Mayor del Ejército, se quedó otro año en El Aaiún. En octubre de 1975, ya destinado a la Península, tuvo que regresar unos días para recibir una condecoración. “Viajé con él. Estuvimos en el parador cuando faltaban semanas para la Marcha Verde. Nunca imaginé que el desenlace sería tan abrupto”, murmura su hijo.

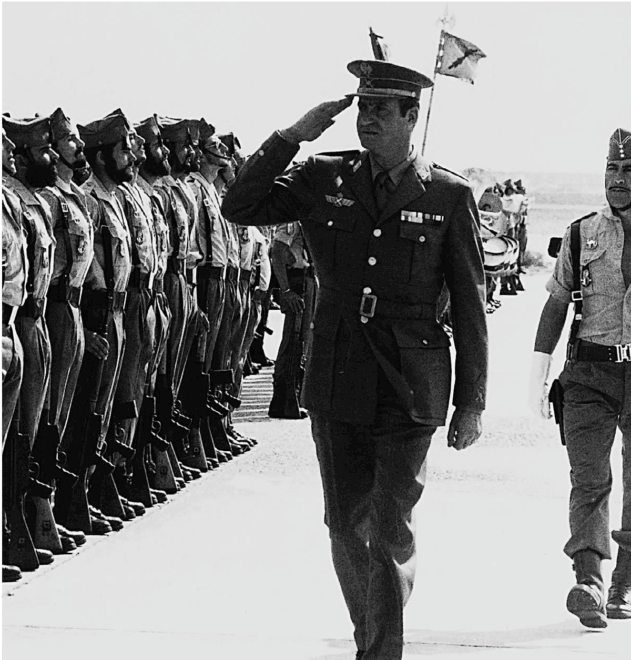

Ya entonces la plana mayor del Gobierno, incluido el heredero Juan Carlos, llevaban semanas negociando con Rabat una entrega del territorio. El diplomático Jaime de Piniés defendía en la ONU una posición española que el propio Gobierno estaba desmintiendo en privado. “Se engañaba a la ONU, al embajador y al propio ejército. Había generales, como Gómez de Salazar, que creían aún en la posibilidad de escribir una página de justicia, integridad y prestigio”, insiste Bárbulo, autor de La historia prohibida del Sáhara Español, un libro de referencia para adentrarse en aquellas intrigas. Cuando el entonces príncipe Juan Carlos visitó el territorio prometiendo no abandonarlo, ya se negociaban en Madrid los Acuerdos Tripartitos con Marruecos y Mauritania, declarados nulos.

Minas que se ponen y se quitan

En 1974 llegó al Sáhara para cumplir con el servicio militar obligatorio José Taboada. Le tocó zapadores. Su memoria es mecánica y moral a un tiempo. “Nos ordenaron minar la frontera para frenar la Marcha Verde. Pusimos alambradas, concertinas y campos minados con planos exactos. A los pocos días nos ordenaron levantarlo todo. Nos ordenaron encerrar a los saharauis en los barrios con alambradas, para que no pudieran escapar y entregarlos a Marruecos. Fue un impacto tan grande para soldados que estábamos con los saharauis, que nos ha hecho seguir difundiendo, hablando y gritando, que hay una injusticia enorme que se está cometiendo con un pueblo, que se le vendió por unos intereses económicos que fueron claramente lo que España también negoció”, desliza.

Nos ordenaron encerrar a los saharauis en los barrios con alambradas, para que no pudieran escapar y entregarlos a Marruecos

En mitad de aquella sucesión veloz de acontecimientos, Taboada recuerda refuerzos que parecían presagiar lo contrario: paracaidistas, otra bandera de la Legión, helicópteros, unidades de la Brunete. “Si nos íbamos a retirar, ¿para qué los pedían? Los que estábamos allí creíamos que habría que enfrentarse a Marruecos. Pero la decisión ya era otra, porque quien estaba organizando la venta en Madrid era Juan Carlos, con su padre, Don Juan, que habían hecho varios viajes a entrevistarse con Hasán II”.

Entre órdenes y contraórdenes, Taboada recibió otra misión: exhumar el cementerio cristiano de El Aaiún. “Levantamos féretros con el pelotón de castigo de la Legión, que eran los más brutos. Recuerdo que cogían a las prostitutas enterradas allí y que, como no había humedad, las cogían y bailaban con ellas muertas. Yo le dije a Viguri: Yo no sigo así, porque además eran sin guantes ni batas. Le dije que era un horror”, explica. Luego vino la Operación Golondrina: un mes para evacuarlo todo. “Barcos en cabeza de playa, redes que tragaban neveras, colchones y años de vida.” Y por último la escena que no olvida: “Nosotros saliendo con el petate y los marroquíes entrando al mismo dormitorio. Mujeres y niños saharauis golpeando las tanquetas marroquíes con los puños. Dejábamos atrás a los saharauis encerrados tras alambradas. Aquello, para el ejército, fue la deshonra”.

Un país que no quería otra guerra

El relato de 1975 se cruza con una coyuntura española que parecía incompatible con cualquier gesto de firmeza exterior. Franco agonizaba. La sucesión en Juan Carlos I -apodado entonces “el breve”- abría un abismo de incertidumbre; el recuerdo de la guerra civil estaba a la distancia de una sola biografía. “En casa discutíamos qué debía hacer España. Yo defendía el referéndum que pedía la ONU. Mi padre, militar disciplinado y crítico con algunas cosas del franquismo, asumía que el ejército obedece al poder civil, pero en su fuero interno aquello le dolió”, admite Íñiguez. En su casa aquel final precipitado se entendió como una claudicación ante los poderosos. Y es que la Marcha Verde tuvo su propia coreografía logística, financiada por aliados como Francia y el Estados Unidos de Kissinger y bendecida por la geopolítica de la Guerra Fría.

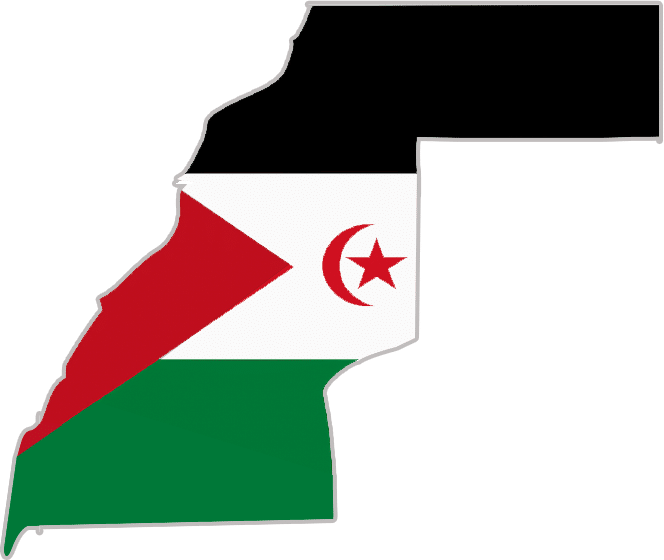

Han transcurrido cinco décadas y el verbo “cerrar” sigue resultando impropio, ajeno a la historia del Sáhara Español. El mapa de la ONU aún pinta el Sáhara Occidental como territorio pendiente de descolonización, con una misión nacida para preparar un referéndum de autodeterminación sin mandato para vigilar derechos humanos y un plebiscito impedido sistemáticamente por Marruecos, que desde 2007 apuesta por una autonomía diseñada en tres folios con asesoramiento de Francia.

José Taboada, hoy presidente de honor de la Coordinadora Española de Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui, sigue alistado a la causa desde que regresó a la península. “Para mí, el enemigo del 74-75 era Marruecos. A día de hoy, hay un segundo enemigo: el olvido”. En su enumeración de agravios aparecen gobiernos españoles de colores distintos y una misma renuncia. “España es potencia administradora. Reconocer el derecho a decidir y llevar de nuevo el caso al Consejo de Seguridad no sería un gesto simbólico: sería cumplir la ley”.

¿Cómo los hemos abandonado? ¿Cómo no estamos implicados en esto mucho más? ¿Cómo puede ser que todos esos compatriotas estén en esa situación?

Mónica comparte esa indignación por una política que siempre ha caminado alejada de la calle, donde la simpatía hacia los saharauis sobrevive a la desmemoria. “Es una situación inédita en el mundo, porque si tú vas a la ONU hay un mapa que marca zonas sin descolonizar. Y ahí sigue el Sáhara. Se están apropiando de él por los hechos consumados. Mi padre, que no era nada rebelde y era un militar acostumbrado a acatar órdenes, nunca comprendió lo que se hizo con el Sáhara. Y su último capítulo, el del abandono, es muy triste. Es una de las grandes vergüenzas en España. ¿Cómo hemos hecho esto? ¿Cómo los hemos abandonado? ¿Cómo no estamos implicados en esto mucho más? ¿Cómo puede ser que todos esos compatriotas estén en esa situación?”, dice quien lleva aún en su pasaporte haber nacido en el Sáhara Español.

Hoy Dajla, el lugar donde vio la luz, se vende como paraíso de kite surf. Desde principios de este año un vuelo directo desde Madrid conduce hasta la ocupación, hacia la Palestina española. “No quiero volver a los lugares que amé”, replica Fernández-Aceytuno.

Íñiguez dice haber aprendido con los años “a escapar del presentismo”. “Fue una traición y fue, a la vez, la huida de un país que temía estallar desde dentro. Nada justifica lo que se hizo, pero ayuda a entender por qué sucedió”, dice. A su manera, se aferra aún a aquella El Aaiún diminuta donde se podía cruzar la ciudad en diez minutos y donde la música reparaba, por un rato, el ruido exterior. Tomás Bárbulo conserva preguntas. Una se llama Basiri: “Me gustaría leer los documentos exactos de su desaparición. Apostaría a que fueron destruidos. Cuando aparecen papeles antedatados, suele ser porque los verdaderos no pueden ver la luz”.

El último capítulo, por escribir

Cincuenta años después, con los saharauis desperdigados entre los campamentos de Tinduf (Argelia), los territorios ocupados por Marruecos y el exilio, varias generaciones han nacido, crecido y envejecido en la diáspora. Otro exilio, del que quedan cada vez menos supervivientes, ha marcado a los españoles peninsulares que vivieron en el territorio.

“Yo sigo viendo a los saharauis resistir”, dice Taboada. “Llevan cincuenta años demostrando que no se rinden. No va a haber solución sin su última palabra”, afirma. Mónica escucha la lluvia en Galicia y reconoce el mismo rumor del siroco que hacía vibrar la lona del jeep de su padre cuando soplaba el siroco. Fernando oye Mamy Blue y regresa a un guateque saharaui. La historia del Sáhara español es una página abierta, un pliegue que atraviesa la transición española, con el recuerdo de una deuda nunca saldada. “Fue una vergüenza”, repiten los protagonistas de este relato por caminos distintos. “Para mí no es una cuestión de nostalgia sino de cumplir con el derecho; de estar de, cómo se dice ahora, en el lado correcto de la historia”, concluye Bárbulo.

Te puede interesar

9 Comentarios

Normas ›Comentarios cerrados para este artículo.

Lo más visto

![Listas negras, mordazas y llamadas a los medios para pedir cabezas: el [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/europapress-7220596-ministro-asuntos-exteriores-cooperacion-union-europea-jose-manuel-albares-350x365.jpg)

![Albares admite ahora que Argelia es “un socio estratégico y fiable” tras [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/hakfyt3wgaa-fjl-350x365.jpg)

![“La China de Xi Jinping quiere superar a EEUU, ser la número [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/jung-chang-350x365.jpg)

![EEUU reúne en Madrid este domingo a Marruecos y el Polisario para [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/12/europapress-7103204-manifestacion-50-anos-resistencia-pueblo-saharaui-15-noviembre-2025-madrid-350x365.jpg)

![Parir bajo los faros de un coche o curar con resina de [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/img-0768-350x365.jpg)

![El PSOE madrileño se reúne con el Polisario y desafía la política [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/havt66sw0aavbml-350x365.jpg)

![Felipe González, agasajado por Israel para celebrar los 40 años de relaciones [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/havlyljwmailhxf-350x365.jpg)

hace 3 meses

Marruecos aprovechó la debilidad del Generalísimo ya a punto de fallecer a sabiendas de la nula reacción del futuro y luego Rey en su inicio como monarca. No puede iniciar mandato con una guerra. Mis primos, ahí viviendo porvser su padre militar, dicen que El Aiun era una maravilla en esis años. Hoy vive deterioro económico, desprecio y total desprecio al Acuerdo suscrito . Entre Sanchez actual y la puntilla dada por EEUU , olvidemos vergonzosamente la entrega de la primera decisión del Rey, hoy Emérito.

hace 3 meses

Estaba muy reciente lo de Ifni y acababa de terminar la Guerra de Vietnam, con las fábricas de armas a pleno rendimiento.

España no podía meterse en una guerra contra los aliados de Francia y Usas. Nuestros principales proveedores de armas.

El Quijote contra los molinos de viento.

hace 3 meses

Qué buen trabajo periodístico de Francisco Carrión e Israel Cánovas, y qué profunda tristeza produce la oportunidad perdida de haber llevado al pueblo saharaui en 1975 a la autodeterminación y la independencia.

Los culpables de la salida de España del territorio y de la venta a Marruecos y Mauritania fueron varios. Por parte española yo destacaría muy especialmente al entonces Príncipe de España, que viajó un 2 de noviembre al Sáhara para representar la farsa de que España cumpliría sus compromisos con el pueblo saharaui y con la Historia cuando ya había pactado con su hermano Hassan II, con Francia y con Estados Unidos que España entregaría en bandeja de plata el Sáhara a Marruecos – lo de Mauritania sería puramente anecdótico-.

El papel de traidor al pueblo saharaui por parte del «campechano» lo representarían después otros personajes de parecida catadura como Felipe González, Zapatero y Pedro Sánchez.

hace 3 meses

SALIR DE SPAÑA PARA HACEROS MARROQUIES ES UNA MALA IDEA .QUE NO OS PASE NADA COMO HACE 50 AÑOS.

hace 3 meses

Los saharauis son musulmanes, pero no son árabes.

Pretender que su administración se llame ‘República árabe’, y república, estado y administración son términos sinónimos, como son análogos feudo y federación, es insultar a los saharauis, demostrar necedad o mala intención.

hace 3 meses

El polisario, marxista-leninista, como ETA, carcelero, que no valedor de los saharauis, hizo imposible la continuidad de las instituciones y fuerzas españolas en el Sáhara.

Ahora que Putin parece estar resucitando el social-imperialismo soviético, en Argelia tienen una recaída en unas aspiraciones injustificables.

Se debe hacer política de realidades, de mantener la libertad, soberanía, bienestar de las gentes.

Los ‘sistemas’ acaban siendo los de ganar al casino en la ruleta.

Mejor que jugasen a la ruleta rusa.

hace 3 meses

Reprimir una manifestación a tiros, o atacar las algaradas universitarias enviando policías a caballo, da la victoria a los insurgentes.

Como la gente del gobierno lo sabía, no eran párvulos, se debe deducir que maquinaban en contra del régimen del que cobraban.

Se podría discutir que el Sáhara fuese un territorio ‘colonizado’, ahí está el libro de Villena: ‘Egipcios, bereberes, guanches y baskos’

No sólo hay cercanía a Canarias, que Hassan, en una bouffée délirante incluye en sus mapas, como Arabia de los Saudíes incluye Kuwait en Irak, sino vínculos históricos y económicos.

Se puede comparar la situación del Sáhara respecto a la península con la de Alaska respecto a Washington DC?

Probablemente sí.

Detrás de la Marcha Verde, y del 23-F, estaría Giscard, con apoyo del falso Borbón Juan Carlos, apellido hostil a los españoles.

Pero detrás del 11-M estuvo Chirac, tal judiada es una declaración de guerra, que sólo cesará cuando desaparezca la república absolutista francesa, que tiene en Londres la voz de su Amo.

Txakurrak kanpora!

,

hace 3 meses

Destacó esto del artículo:

«El diplomático Jaime de Piniés defendía en la ONU una posición española que el propio Gobierno estaba desmintiendo en privado. “Se engañaba a la ONU, al embajador y al propio ejército.»

Para concluir que eso es muy español, solo hay que ver lo que sucede y viene sucediendo hoy en la política española.

Los que dan clases morales, éticas y de todo tipo se dedican a eso: a predicar una cosa y hacer la contraria… Y cuando se les recrimina simplemente, sin caerse les la cara de vergüenza espetan aquello de que «es que he cambiado de opinión» y punto pelota.

hace 3 meses

La resolución de la ONU deja todo igual

No cambia nada

No reconoce al Sáhara como marroquí ni mucho menos

Dos potencias con veto de han abstenido.Nunca aceptarán que el Sáhara sea absorbido sin más y Argelia irá a la guerra si eso pasa