Lo dejó atrás hace medio siglo, en las últimas y convulsas semanas del Sáhara Español, pero El Aaiún sigue siendo un recuerdo cercano. Chelo Iglesias continúa escuchando el rumor del océano y el eco de unas voces que jamás olvidó: las niñas saharauis a las que enseñó, cuidó y acompañó durante los años finales de la provincia número 53 de España. “Yo viví allí desde el año 63 al 68. Luego volví en 1970 hasta el 75, cuando ya tuvimos que marcharnos”, relata cinco décadas después, con una memoria prodigiosa y un dolor que no se ha evaporado.

La suya es una de las historias que quedó sepultada por un drama mayor: el abandono del Sáhara Occidental, la que fue provincia española, en un otoño de 1975 que cambió para siempre el destino de un pueblo. Pero es también un relato íntimo, tejido entre aulas, internados, familias saharauis y una evacuación que truncó de golpe una vida entera.

Una joven de Melilla en el Sáhara

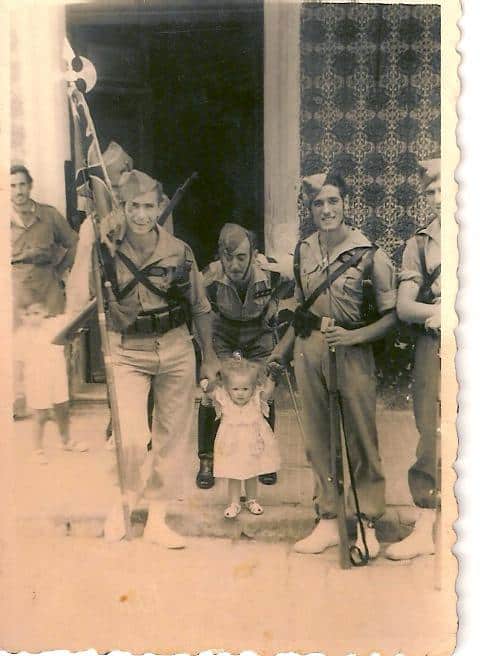

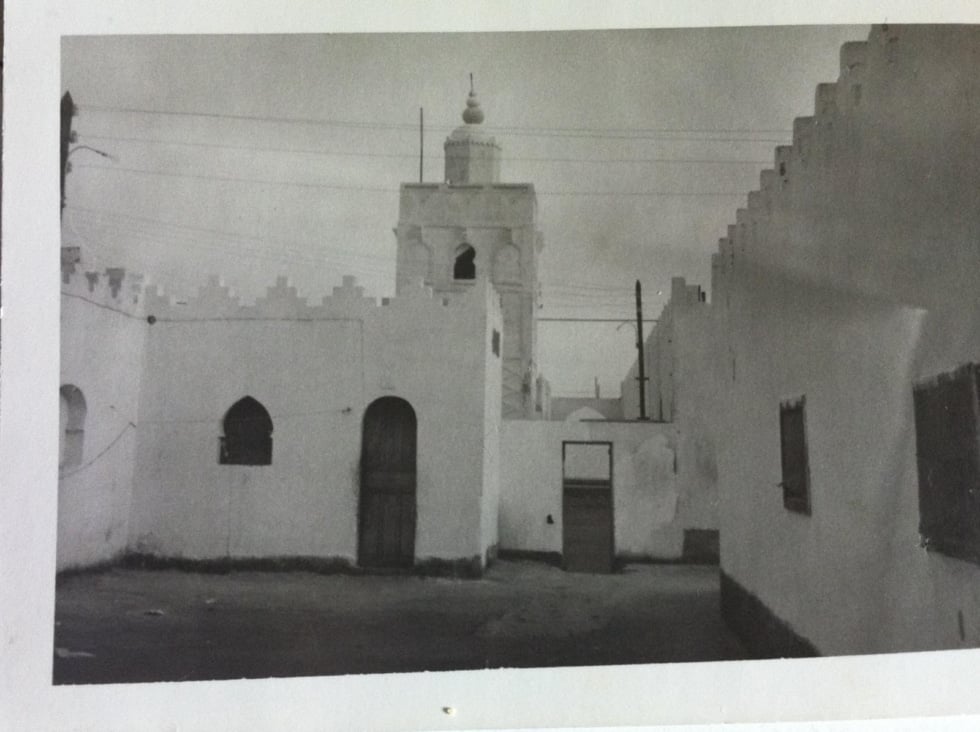

Chelo aterrizó en el Sáhara con 17 años, recién salida de Melilla. El choque fue inmediato: “Aquello eran cuatro casas, mucha playa y poco más”, recuerda. Primero llegó con su padre, militar, y más tarde con su marido, también uniformado. Allí empezó a dar clases de educación física en el instituto de Villa Cisneros -la actual Dajla-, sorprendida por la escasa presencia de alumnos saharauis. Su carácter resuelto la empujó a preguntar, a ir de casa en casa, a comprender por qué muchas niñas no estaban escolarizadas.

“Conocí a varias familias, aprendí a comer con ellas, a bailar con ellas… y a que los padres me dejaran llevarme a las niñas al colegio”. Fue una tarea discreta, pero decisiva. Consiguió que ocho niñas, de entre cinco y diez años, ingresaran en un internado de El Aaiún. Cada gesto, cada visita, era un puente tendido entre mundos que oficialmente convivían, pero que en la práctica seguían separados por jerarquías coloniales y militares. “Sí había separación entre oficiales, suboficiales y tropa, y entre españoles y saharauis”, admite. Pero también hubo espacios de convivencia, afectos y aprendizajes mutuos.

El Sáhara Español vivió en 1974 y 1975 una calma engañosa. “Estábamos tan tranquilos… y de la noche a la mañana nos dicen que estamos en alerta máxima”, recuerda Chelo. Primero fueron rumores: la Marcha Verde, las presiones de Marruecos y manifestaciones aisladas. Después, señales inequívocas: cañones antiaéreos en las plazas, soldados escoltando a las niñas al colegio, familias que empezaban a marcharse por miedo.

La visita exprés de Juan Carlos

El 3 de noviembre de 1975 aterrizó en El Aaiún el entonces príncipe Juan Carlos, jefe de Estado en funciones mientras Franco agonizaba en el Hospital La Paz. La escena se convirtió en mito para unos y en herida para otros. “Vestido de uniforme y presentándose como el 'primer soldado de España', en un acto militar en el Casino de El Aaiún ante 500 asistentes, oficiales y suboficiales, Juan Carlos prometió a las tropas españolas y a los saharauis que no se les iba a dejar abandonados: 'España no dará un paso atrás, cumplirá con todos sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis a ser libres […]. Deseamos proteger también los legítimos derechos de la población civil saharaui, ya que nuestra misión en el mundo y nuestra historia nos lo exige […]. No dudéis de que vuestro comandante en jefe estará aquí, con todos vosotros, en cuanto suene el primer disparo”, recuerda Isaías Barreñada en Sáhara Occidental 1975: el final del colonialismo franquista (Los libros de la Catarata). “El mensaje de la visita en clave militar era que España consideraría la Marcha Verde como una violación de sus fronteras y usaría sus medios militares para impedirlo. La visita fue una pantomima de aviso porque entre bambalinas se estaba negociando”, agrega.

Al avión subimos llorando la mayoría. No sólo dejamos atrás a nuestros maridos. Dejábamos tirado a un pueblo entero

“Volvió a contarnos una milonga”, confirma Chelo sin titubeos. “Nos dijo que esto se defiende, que esto no se entrega, que estaríamos allí hasta el final”. Unos días después, los Hércules comenzaron a los civiles rumbo a Las Palmas. “Al avión subimos llorando la mayoría. No sólo dejamos atrás a nuestros maridos. Dejábamos tirado a un pueblo entero”, admite.

En su maleta llevaba un objeto que la acompañaría durante 48 años: una pequeña bandera saharaui de la primera manifestación del Frente Polisario, celebrada en mayo de 1975 coincidiendo con la llegada de una misión de la ONU. Cosida a mano, pintada a brochazos. “Me dio mucha ternura. Pensé: algún día se la devolveré a alguien de allí”. Lo hizo casi medio siglo después, pero la entregó a un saharaui crecido en el exilio.

Chelo no titubea cuando se le pregunta. Habla desde el corazón: “El Gobierno español fue el responsable. No hizo nada. Nos engañaron”. Durante años creyó conocer la historia. Hasta que una de aquellas alumnas, Aïcha, la visitó décadas después. “Me decía: estáis engañados, no sabéis nada”. Ella escuchó entonces los relatos de la huida saharaui: familias atravesando el desierto en landrovers, cavando zanjas en la arena para proteger a los niños y los ancianos del frío y el estruendo de los bombardeos. Y, con aquel relato, también la revisión del papel que desempeñó el hoy rey emérito, refugiado en Emiratos Árabes Unidos. Desde entonces, confiesa, arrastra un remordimiento: “Lo hicimos mal, muy mal”.

Regresar a Dajla

Cincuenta años después, Chelo sigue vinculada al Sáhara. Ha viajado a los campamentos de Tinduf (Argelia) —“una pena horrible… arena y más arena, aunque muy organizados”— y ha vuelto incluso a Dajla, la antigua Villa Cisneros, hoy bajo control marroquí. “He visto que Marruecos no lo va a entregar en la vida. Ha metido allí dinero como no te imaginas”, se lamenta.

En su periplo por Dajla lo que más la conmovió fue la gente. “En cuanto oían que éramos españoles, enseguida se acercaban. Nos contaban: 'Yo estaba en el gobierno militar, yo vivía en tal casa…'”. Algunos hasta recordaban a vecinos que habían sido compañeros de su familia. La vivienda en la que vivió de adolescente es hoy la residencia de un oficial marroquí.

Los saharauis tienen una forma de ser que ya la querría yo. Son cercanos, solidarios y familiares

En su búsqueda de la existencia que quebró la ocupación marroquí ha recuperado el contacto con sus antiguas alumnas, a las que se llevó desde Villacisneros hasta El Aaiún en un jeep por una pista de arena. “Cuando veo a una mujer saharaui por la calle, me paro enseguida. Mis hijas ya se ríen. Pero para mí es como reencontrar una parte de mi vida”, desliza.

Chelo habla de la generosidad saharaui como quien describe un tesoro moral. “Tienen una forma de ser que ya la querría yo. Son cercanos, solidarios y familiares”. Recuerda a Aïcha entregando su propio televisor a un vecino anciano para que no estuviera solo. “Ellos dicen que hacen falta dos manos para aplaudir. Y es verdad”, esboza.

Hoy, medio siglo después, mantiene el mismo recelo hacia la política española: “No me fío. Nos están vendiendo una cosa y por debajo hacen otra”. Y tampoco tiene esperanza: “No creo que España salde su deuda. No con los políticos que tenemos”. Lo que sí conserva es un deber moral, que aplica con la naturalidad con la que respira y la pasión con la que vive cada minuto: “Hablar de ellos siempre que pueda. Contar lo que pasó. Porque aquel abandono fue una injusticia enorme”.

Te puede interesar

Lo más visto

![Italia acelera la construcción de su avión de combate mientras España asiste [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/5758765-1-e1770563768635-350x365.jpg)

![El Instituto Elcano advierte de que la política de Albares mantiene a [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/9490f234a1a0c81697e1964a90d09125c7178760w-350x365.jpg)

![Listas negras, mordazas y llamadas a los medios para pedir cabezas: el [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/europapress-7220596-ministro-asuntos-exteriores-cooperacion-union-europea-jose-manuel-albares-350x365.jpg)

![Albares admite ahora que Argelia es “un socio estratégico y fiable” tras [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/hakfyt3wgaa-fjl-350x365.jpg)

![“La China de Xi Jinping quiere superar a EEUU, ser la número [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/jung-chang-350x365.jpg)

![EEUU reúne en Madrid este domingo a Marruecos y el Polisario para [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/12/europapress-7103204-manifestacion-50-anos-resistencia-pueblo-saharaui-15-noviembre-2025-madrid-350x365.jpg)

![Parir bajo los faros de un coche o curar con resina de [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/img-0768-350x365.jpg)

![El PSOE madrileño se reúne con el Polisario y desafía la política [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/havt66sw0aavbml-350x365.jpg)