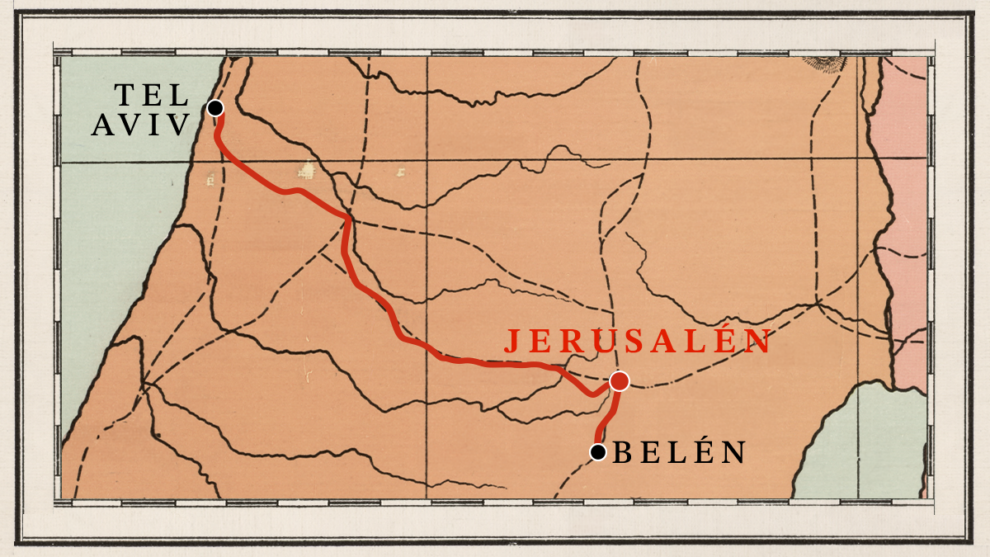

En las calles empedradas de la Ciudad Vieja los mercaderes pasan las horas en balde. Las tiendas que no hace mucho recibían a los recién llegados a Jerusalén languidecen sin turistas. “Llevo todo el día aquí y tú eres el único extranjero que ha cruzado la puerta”, me dice un joven comerciante en el bazar del barrio cristiano, rodeado por locales que echaron el cierre hace meses. El treintañero es de los pocos que se resiste a emprender el repliegue, a aceptar la maldición que parece haberse ceñido sobre la urbe.

En las callejuelas cercanas, la estampa es similar: unos jóvenes conversan en la puerta de una peluquería, junto a un café desierto; y más abajo unos mercaderes que peinan canas dormitan en unas sillas junto a sus escaparates de souvenirs huérfanos de turistas a los que seducir. Los nueve meses de guerra en Gaza han sumido a Jerusalén -la ciudad sagrada para cristianos, musulmanes y judíos- en una duermevela. La modorra del verano también ayuda a esa sensación de sueño fatigoso no exento de interrupciones.

Es el mismo aplomo del que se han contagiado los empleados del Hospicio Austríaco, un albergue emplazado en Via Dolorosa -siguiendo las huellas de Jesucristo- e inaugurado en 1869 por el emperador austrohúngaro Francisco José para hospedar a los peregrinos cristianos que enfilaban el camino hacia Tierra Santa. Desde entonces su centenar largo de habitaciones ha servido de base de operaciones a unos visitantes que han huido despavoridos por el conflicto. “Hoy tenemos tres reservas”, comenta uno de los camareros en el Café Triest, el restaurante donde se sirven platos de Wiener Schnitzel (escalopes a la vienesa) y generosas raciones de strudel de manzana.

Ocupando una biblioteca

Sin comensales ni huéspedes, la soledad merodea por todos los rincones del complejo. La huida permite disfrutar en riguroso retiro de un sobrecogedor atardecer desde la azotea, con la piel dorada de la Cúpula de la Roca brillando sobre el horizonte de templos y casas. El rumor que llega de la calle se mezcla con las campanas de las iglesias y las llamadas a la oración del muecín. “Se divisaban dos de las principales obras maestras de la arquitectura islámica: La Cúpula de la Roca, de un dorado resplandeciente, estaba a poco más de cien metros, en el Haram al Sharif. Más allá estaba la cúpula gris plateada de la mezquita de Al Aqsa, con el Monte de los Olivos al fondo. En otras direcciones se veían las iglesias y sinagogas de la Ciudad Vieja”, escribió el historiador de origen palestino Rashid Khalidi.

En un rincón de “la agobiante y ruidosa Ciudad Vieja” -como la describe en su obra Cien años de la guerra en Palestina-, Khalidi residió junto a su esposa e hijos en la década de 1990. Pasó varios años investigando entre los legajos de la biblioteca Khalidi, fundada por su bisabuelo y la última de las joyas de Jerusalén alcanzada por el conflicto que -vaciada de turistas- libran sus habitantes y se percibe más nítidamente si cabe. A finales de junio un grupo de colonos israelíes asaltó una de las viviendas del recinto de la biblioteca; rompió las cerraduras y esgrimiendo documentos de propiedad falsificados ocuparon las estancias que había habitado un familiar de los Khalidi hasta su fallecimiento en marzo.

La biblioteca es la mayor colección privada de manuscritos islámicos medievales de Palestina

“La biblioteca es la mayor colección privada de manuscritos islámicos medievales de Palestina. Está literalmente en la línea que separa el barrio musulmán del judío. Y tiene una importancia científica sobresaliente porque estudiosos de todo el mundo vienen y examinan los manuscritos”, me cuenta Raja Khalidi, custodio de la institución. Ubicada en el número 140 de la calle Bab al Silsila, la colección almacena más de 1.200 manuscritos en árabe, turco o persa y otros miles de documentos que levantan acta de la azarosa historia reciente de un asentamiento por el que han desfilado sucesivamente cananeos, israelitas, romanos, bizantinos, musulmanes, cruzados, mamelucos y otomanos.

Una tensión que se palpa

Días después a la ocupación, un tribunal de primera instancia israelí dictó una orden para desalojar inmediatamente a los colonos y permitir el acceso a la familia Khalidi. “Para muchos habitantes, la resolución judicial es una pequeña victoria en un clima de severa represión. Aunque sea un triunfo temporal y frágil, se ha celebrado con euforia”, reconoce Khalidi. Desde octubre la estampida de los turistas no ha sido el único efecto que se ha dejado sentir en Jerusalén, la ciudad eterna que se disputan israelíes y palestinos. La que resiste a pesar de sus mil heridas.

Existe una tensión que sobrevuela el ambiente, tan evidente como el acto de respirar. Viaja en los autobuses que parten de las terminales junto a la Puerta de Damasco, rumbo a Cisjordania ocupada, y se vuelve aún más presente en los puestos de control donde montan guardia los uniformados israelíes escudriñando los documentos de identidad de los escasos pasajeros. La hostilidad se inhala en la Jerusalén Oriental que debería ser, al menos sobre el papel, la capital del futuro y mutilado Estado palestino. Un equilibrio frágil y una sensación de intemperie vaga por el tranvía que cruza la ciudad, entre las obras y los carteles que promocionan nuevos edificios residenciales y las demoliciones que acechan a barrios de mayoría palestina como el de Silwan.

“Vivimos bajo un estado de sitio. Existe una represión aún más extrema desde el 7 de octubre. En los primeros meses de la guerra fue una auténtica locura. Arrestaban a la gente por mirar ciertos vídeos en Tik Tok. Se ha impuesto el silencio como modo de supervivencia”, desliza Khalidi. “A esa represión, una policía muy agresiva y la política de demoliciones se suma el golpe económico a la ciudad y al sector turístico del que dependen el 30% de los habitantes de Jerusalén. La gente está preocupada, frustrada y enfadada. El clima es hostil, pero por muchas presiones que se ejerzan los palestinos no estamos dispuestos a irnos”, añade.

Hay muchas ciudades radicalmente distintas en Jerusalén y todas viven apretujadas entre los pliegues de la urbe, a menudo a unos metros de distancia. En Mea Shearim, un barrio habitado por askenazíes ortodoxos en las proximidades de la Ciudad Vieja, los carteles exigen “modestia” a quienes pasen por sus confines: a las mujeres, faldas hasta la rodilla, nada de escotes ni camiseta con hombros al descubierto; a los hombres y niños se les exige pantalones largos. Durante el Shabat -desde el viernes al anochecer hasta el sábado al anochecer-, se pide a los visitantes abstenerse de fumar, fotografiar o utilizar teléfonos móviles. Conviene tomárselo en serio. La respuesta a cualquier rebeldía puede ser airada.

"Cinco segundos para patearte el trasero"

Aprovecho el Shabat para dirigir mis pasos hacia el Muro de las Lamentaciones. Una riada humana se desliza por las arterias que conducen hacia el lugar más sagrado del judaísmo. Cuesta avanzar entre una multitud de familias numerosas y algún que otro coche atascado entre el gentío. Superado el detector de metales de una de las puertas, la vasta explanada concede un respiro. Junto al muro los hombres y las mujeres, en estricta separación, balancean sus cuerpos, cantan y rezan. El vaivén de almas es magnético y permanezco un rato observándolas hasta perder la noción del tiempo.

Una riada humana se desliza por las arterias que conducen hacia el lugar más sagrado del judaísmo

Tras una jornada de calor, ha quedado una noche espléndida. Cumplida la primera de las paradas, enfilo la ruta hacia Al Aqsa, una de las mezquitas más antiguas del mundo. Estoy decidido a tratar de acceder. En una de las entradas, un policía israelí me da el alto. Me interroga por mi origen y me ordena que me haga a un lado mientras la fila avanza. Pasado unos minutos, se aproxima y vuelve a hojear el pasaporte. “Tienes cinco segundos para marcharte antes de que comience a patearte el trasero”, me dice a bocajarro.

No ha expirado el ultimátum cuando me propina el primer empujón. Sorprendido por la agresividad del agente, doblo la esquina raudo y lo pierdo de vista. Me detengo poco después para recuperar el resuello. Apenas he necesitado un par de días en la ciudad -amoldarme a la categoría de habitante temporal- para advertir la ira que desprende Jerusalén. Qué paradoja, pienso. La furia de los humanos ha convertido a la ciudad de Dios en un auténtico infierno.

Te puede interesar

Lo más visto