El pasado miércoles quince adolescentes fueron asesinados en el Instituto Parkland (Florida) durante la enésima masacre producida en Estados Unidos. El lector recordará, probablemente, la matanza del Instituto Columbine (Michigan) de 1999 porque, con un número similar de víctimas, fue el primer incidente de este tipo en un centro escolar; o incluso la del colegio Sandy Hook (Connecticut) en 2012 porque en este caso el horror afectaba a una escuela infantil en la que eran asesinados veintiséis niños de seis y siete años. Un reciente estudio publicado por el Washington Post incluye hasta 150 masacres (entendidas como asesinatos de más de cuatro personas) desde 1966. La mayoría ni siquiera aparecen ya en los medios nacionales.

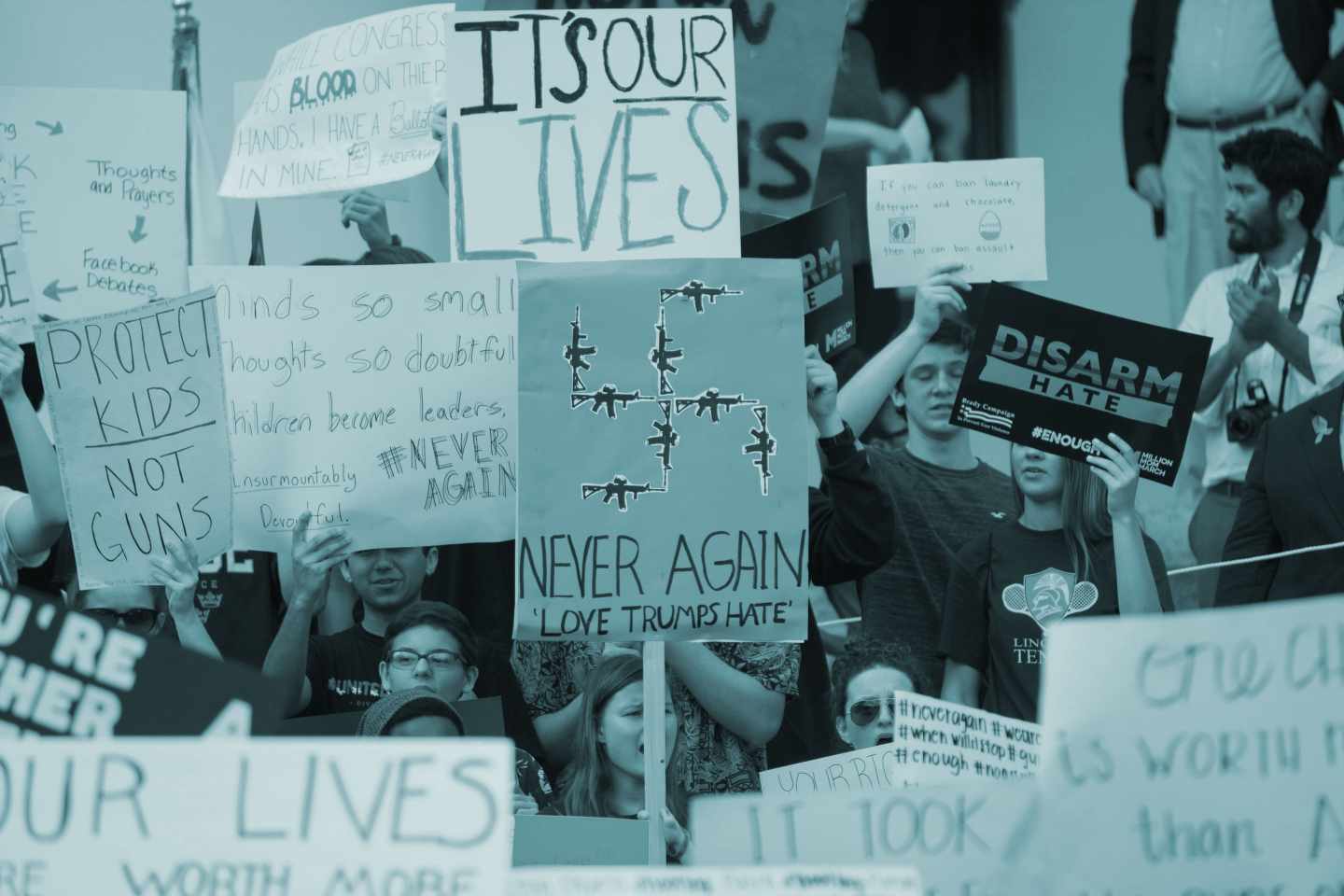

Así las cosas no es demasiado aventurado prever qué ocurrirá ahora. Despuntan ya indicios de una rutina a estas alturas manida: políticos apelando al altísimo; victimas exigiendo que se haga algo; defensores de la segunda enmienda de la constitución observando que son las personas, no las armas, quienes cometen crímenes. Como tenemos el Líder del Mundo Libre que tenemos, los usos y costumbres son esta vez algo más coloridos.

Trump se ha sentado con algunos supervivientes en la Casa Blanca para mostrar simpatía y publicar numerosas fotos, al tiempo que embarra el debate sugiriendo armar a los profesores. Lo que según se mire causa cierto alivio: es difícil encontrar una idea más estúpida, pero fácil sugerir alguna más peligrosa. La industria del ramo, por ejemplo, desarrolló hace ya tiempo armas portátiles capaces de disparar cabezas nucleares de pequeño tamaño, pero como el presidente lo desconoce no hace falta explicarle los inconvenientes de nuclearizar las AMPAS de américa.

En Estados Unidos el Estado se percibe lejano e inefectivo. Ante los malvados, uno puede esperar ayuda del Sheriff o defenderse a sí mismo

Si deducir lo que va a pasar es deprimentemente fácil, explicarlo es más laborioso. Cualquiera familiarizado con el cine western, desde el Solo Ante El Peligro de Gary Cooper (1952) hasta la reciente miniserie Godless, se asoma a la psicología colectiva de una nación de tamaño continental en la que el Estado es lejano e inefectivo. Ante los malvados, uno puede esperar ayuda del Sheriff (un tipo local, un vecino) o defenderse a sí mismo. Otros países similares, por ejemplo Australia, comparten una relación relativamente laxa con el uso y posesión de armas. Pero cuando en Australia treinta y cinco personas fueron asesinadas en Port Arthur en 1996 la clase política prohibió de inmediato el acceso a las armas automáticas e implementó un programa de recompra de aquellas que ya estaban en circulación. No se han vuelto a producir masacres.

Los políticos norteamericanos lo tienen más difícil porque en Estados Unidos, desde sus orígenes, el apego por la posesión de armas es además un mecanismo de resistencia ante esa misma autoridad pública: si dos terceras partes de la Declaración de Independencia consisten en una lista de agravios contra el gobierno de entonces, la famosa 2ª Enmienda de la constitución, que recoge el derecho a portar armas, lo vincula expresamente a la formación de milicias que todo el mundo asumía eran necesarias para hacer frente al gobierno federal si este degeneraba en tiránico.

El asombroso éxito de la Asociación Nacional del Rifle (NRA en inglés), que es la organización encargada de hacer lobby a favor de la venta de armas de fuego, debe entenderse desde esa perspectiva. Un ejercicio ilustrativo es comparar la NRA con otros lobbies igualmente bien financiados e igualmente deplorables pero, crucialmente, alejados de la identidad nacional como el del tabaco o el del alcohol.

Restringir el acceso a las armas automáticas u omitir el nombre y fotografías de los asesinos contribuirían a atenuar el problema

Otro es comprobar que, a pesar del sectarismo político imperante y la deliberada afiliación de la NRA con el republicanismo más radicalizado, cuando los Demócratas intentan extender su base electoral hacia la derecha, tienden a hacerlo flexibilizando su posición hacia la tenencia de armas, y por tanto reforzando el marco argumentativo de los amantes de la ametralladora.

Así las cosas, es comprensible que cuando los europeos asistan al problema concurriendo, todos somos Obelix, en que estos americanos están locos. Y por una vez, algo de razón tienen. Aunque es evidente que el correlato entre el número de armas y la incidencia de muertes causadas por estas es de proporcionalidad directa, también lo es que no hace ninguna falta disponer de un Kalashnikov para perpetrar una sarracina. En Puerto Hurraco en 1990 bastaron un par de escopetas de caza, pero a pesar de la abundancia de las mismas en el mundo rural español nada parecido se ha vuelto a producir.

La incidencia de los asesinatos en masa en Estados Unidos, por otro lado, coexiste con un descenso del número de muertos totales causados por armas. Pero en España, los asesinos de Puerto Hurraco solo despertaron desprecio y lástima. En Estados Unidos a veces y en según qué círculos sujetos como Timothy McVeigh, que mató a 168 personas en un edificio del gobierno en Oklahoma, adquieren un aura romántica que, evidentemente, parece trasladarse a otros casos. Iniciativas como restringir el acceso a las armas automáticas u omitir el nombre y fotografías de los asesinos múltiples son deseables y contribuirían a atenuar el problema. Pero la raíz del mismo reside en otro lugar y requiere de una reflexión y unas soluciones más profundas.

David Sarias es profesor de Pensamiento Político en la Universidad San Pablo CEU.

Te puede interesar

Lo más visto