Cuesta creerlo, pero hubo una época en que las playas estaban vacías y la gente no se bañaba. De hecho, estaba muy mal visto hacerlo y quienes lo hacían eran castigados con azotes. Hasta que por recomendación médica se empieza a extender la creencia de que el agua salada era buena para la salud, lo que hace que, de pronto, las playas comiencen a abarrotarse de bañistas. Eso sí, con ropa para evitar cualquier connotación sexual, lo que provocaba que las prendas llegaran a pesar unos 3 kilos.

En la Antigua Roma el mar se utilizaba para algo más que bañarse. Ahí se juntaban las parejas para mantener encuentros sexuales. Esta idea viajó en el tiempo y años más tarde se consideraba que el mar promovía vicios peligrosos. Por ello, hasta el año 1621 se les azotaba a aquellos que decidían darse un chapuzón. Era el caso de los estudiantes de la Universidad de Cambridge, a los que les azotaban cuando les pillaban bañándose en el mar y que, si eran cazados por segunda vez, eran expulsados del centro.

Hasta el año 1621 se les azotaba a aquellos que decidían darse un chapuzón

Todo cambió cuando el médico Robert Burton escribió en Anatomía de la melancolía (1621) que el mar podía combatir la tristeza y la depresión. Así, se desvanecieron todas las ideas y creencias que hacían que el mar fuera mal visto y comenzó a propagarse la idea de que los baños en el mar eran beneficiosos para la salud. El doctor inglés Richard Russell sostuvo en su tesis en 1750, que los baños en la costa podían curar enfermedades como la tuberculosis, la artritis y los tumores.

Isabel II, pionera de los chapuzones en el mar

La reina Isabel II tenía una enfermedad en la piel y fue una de las pioneras de estos primeros viajes a la costa. En 1845, aconsejada por sus médicos, viajó a Barcelona, más tarde a San Sebastián y, finalmente, optó por Santander para darse uno de esos baños terapéuticos.

Con el tiempo, los baños comenzaron a hacerse cada vez más comunes. De hecho, a mediados del siglo XIX los periódicos comenzaron a promocionar los baños en el mar y las personas adineradas empezaron a acercarse a las costas dispuestos a mejorar su salud.

Como hasta entonces era una práctica que no estaba extendida, la reina, al igual que el resto de la población, no sabía nadar. Por ello, crearon una maroma a la que podían agarrarse los bañistas mientras se "curaban" gracias al oleaje.

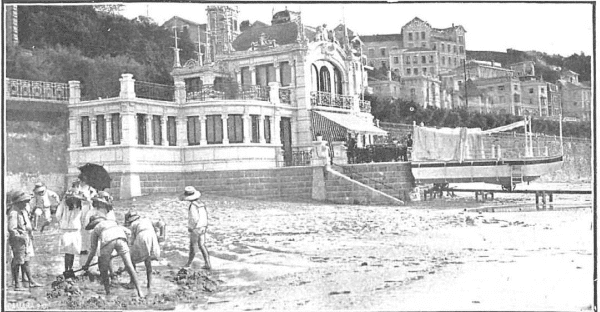

Como se puede ver en la imagen, la reina Isabel II tenía un quiosco donde se cambiaba de ropa y un vagón con rieles que le acercaba hasta la orilla. Estaba prohibido nadar, así que ahí debía agarrarse a la maroma, dejar que las olas le mojaran y volver a la Caseta Real.

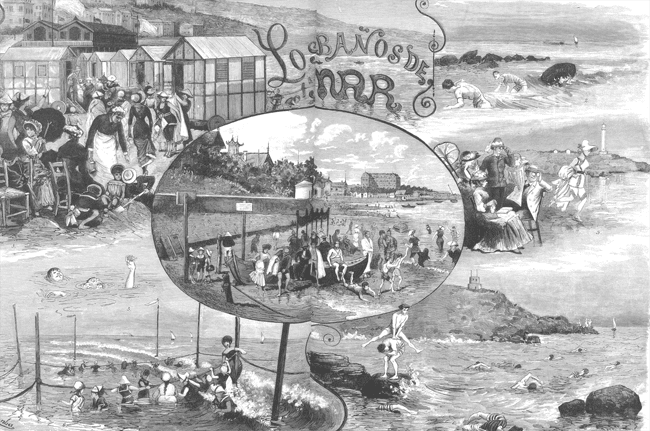

La reina no era la única que tenía prohibido darse un paseo hasta la orilla. También construyeron casetas donde los bañistas se cambiaban y, arrastrados por animales, les bajaban al agua dispuestos a darse un chapuzón. Las mujeres tenían que llegar a la orilla en un carro para evitar las miradas que su paso hasta el mar podía producir en ellos. Y no solo eso. Debían bañarse en una zona concreta de la playa, lejos de los hombres.

Según la revista San Sebastián, en 1848 se escribía lo siguiente: "las señoras se bañan en la parte del mar más cercana a la ciudad; los hombres en la que está más lejos. Guardias Civiles muy vigilantes están encargados del cumplimiento de esta ley que pudiéramos llamar del pudor. Las que conducen al agua a las señoras no son hombres como en Deva, sino robustas muchachas, de tez curtida, que sólo en el traje revelan su sexo".

En El Sardinero, la playa de Santander por la que sustituyó la reina La Concha, ocurría lo mismo. Ahí, los bañistas debían acudir en carros a la orilla y, como se puede ver en las imágenes, disfrutar del "baño de olas" junto a la maroma.

Manual de bañistas

No era nada fácil bañarse. Se tenían que cumplir varias normas. La hora del baño debía ser con marea alta para que el agua estuviera más caliente y cerca de las casetas.

En el libro Nomenclator y guía de San Sebastián, impreso en 1891 y escrito por Cipriano Vecino, según informa El Diario Vasco, se recogen las "reglas de buen orden y decencia que deben observarse en los baños de mar de la playa de esta ciudad".

Cuenta en el libro que "los bañistas están obligados a tener en número suficiente casetas numeradas, amuebladas y provistas de asientos, perchas tocador, palanganas, agua dulce y correspondiente ropa de servicio; todo con el mayor aseo posible. Deben estar montadas sobre ruedas sólidas para su buen traslado hasta la orilla del mar. Está prohibida en la arena la condimentación de alimentos, salvo las horas comprendidas entre las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde".

Ropa de baño de hasta 3 kilos

Aunque al principio empezaron a acudir a la playa con ropa de calle, que los baños fueran más asiduos provocó la creación de una ropa específica para mojarse. Por aquel entonces, las mujeres no debían mostrar su cuerpo y la mayoría de sus zonas quedaban totalmente ocultas, por lo que los diseños mantuvieron esa idea: un corpiño ajustado, cuello alto, mangas hasta el codo y falda hasta las rodillas con un pantalón debajo que, mojado, podía pesar hasta 3 kilos. Además, le añadieron plomos a las faldas para evitar que se subiera y flotara al entrar al mar.

Tras la Primera Guerra Mundial, gracias a la llegada del ferrocarril, los baños poco a poco comenzaron a dejar atrás la concepción medicinal para transformarse en una mera actividad de ocio. Eso provocó que además de cambiar el concepto de baño y desprenderse de las casetas y la forma de llegar a la orilla, se impulsó el origen de los primeros bañadores tal y como los conocemos.

Lo más visto