Estoy muy atento a nuevas caceroladas para saber si puedo criticar a Sánchez, o al Rey, o las privatizaciones de la sanidad, o la ideologización de la Moncloa. Lo que pasa es que todavía no distingo si las caceroladas son libertad de expresión o son deslealtad, que a mí eso me parece como distinguir a los indios por sus tambores o a los pájaros por sus trinos, unas sutilezas silvestres o salvajes a las que yo no llego. Los aplausos de las 8 de la tarde resuenan mucho en mi patio interior, como si fueran de ópera, con señores y señoras con una dignidad de palco familiar y pijama de gala, asomados los unos a los otros con la memoria y las lágrimas recién conmovidas por héroes puccinianos. Pero las caceroladas las he oído siempre lejanas, acencerradas y acharangadas, y todas me suenan igual, a anuncio de lavavajillas o a que comen en La casa de la pradera. A mí, la verdad, no me importa que alguien salga con su cacerola o con su molinillo de café, por criticar o por hacer otra zambombada de balcón. A mí lo que me importa es que de repente se diga que no se puede criticar al Gobierno, porque eso no es darle a la sartén en tu tendedero, sino darte el cacerolazo a ti en la boca.

Criticar al Gobierno parece que despierta al virus. Te chistan algunos políticos y algunos periodistas cacerolos que chistaban menos con el ébola o el 11M o el Prestige, o la que fuera su cacerolada. Por lo visto, lo que enloquece más al virus son las críticas a Sánchez. Las críticas a Sánchez despiertan al virus como la furgoneta del tapicero, como la mosca del verano, como el perro del vecino, y luego hay que aguantar a un virus todavía peor, cabreado sin su siesta. Las críticas al Gobierno engordan al virus, le dan poder siquiera momentáneo, como a Popeye o al comecocos.

El Gobierno empezó a pedir la censura antes que las mascarillas y los respiradores, que no terminan de llegar, como si los trajera la cigüeña

El virus enseguida detecta la desunión, o una pregunta incómoda por WhatsApp, o una columna puñetera, o el “rédito político” que llega como un estornudo incontenible, y entonces es cuando el bicho ataca nuestras células reblandecidas por la duda y el perjurio. Pero si uno no critica a Sánchez ni al Gobierno, el virus se aburre como con Televisión Española, se duerme en su polvo o en su mitocondria, y termina yéndose porque el virus lo que quiere, sobre todo, es crear discordia entre españoles para derribar el Gobierno de progreso y que el pueblo vuelva a ser dominado por los señoritos y banqueros con buche. No tenemos más que dejar a Sánchez con su teleprónter, esa pianola de lágrimas a pedales, y el virus se marchará como un testigo de Jehová.

El Gobierno empezó a pedir la censura antes que las mascarillas y los respiradores, que no terminan de llegar, como si los trajera la cigüeña. Sánchez no acusa de deslealtad por animar a desobedecer al Gobierno, por saltarse el estado de alarma y montar fiestas ibicencas o puentes playeros o romerías de sudor y porrón. Ni siquiera porque el personal se ponga ideológico cuando hay que ponerse científico, profiláctico y diurético. En realidad, es el Gobierno el que aprovecha el Apocalipsis para explicar su modelo del mundo, como curas de patíbulo.

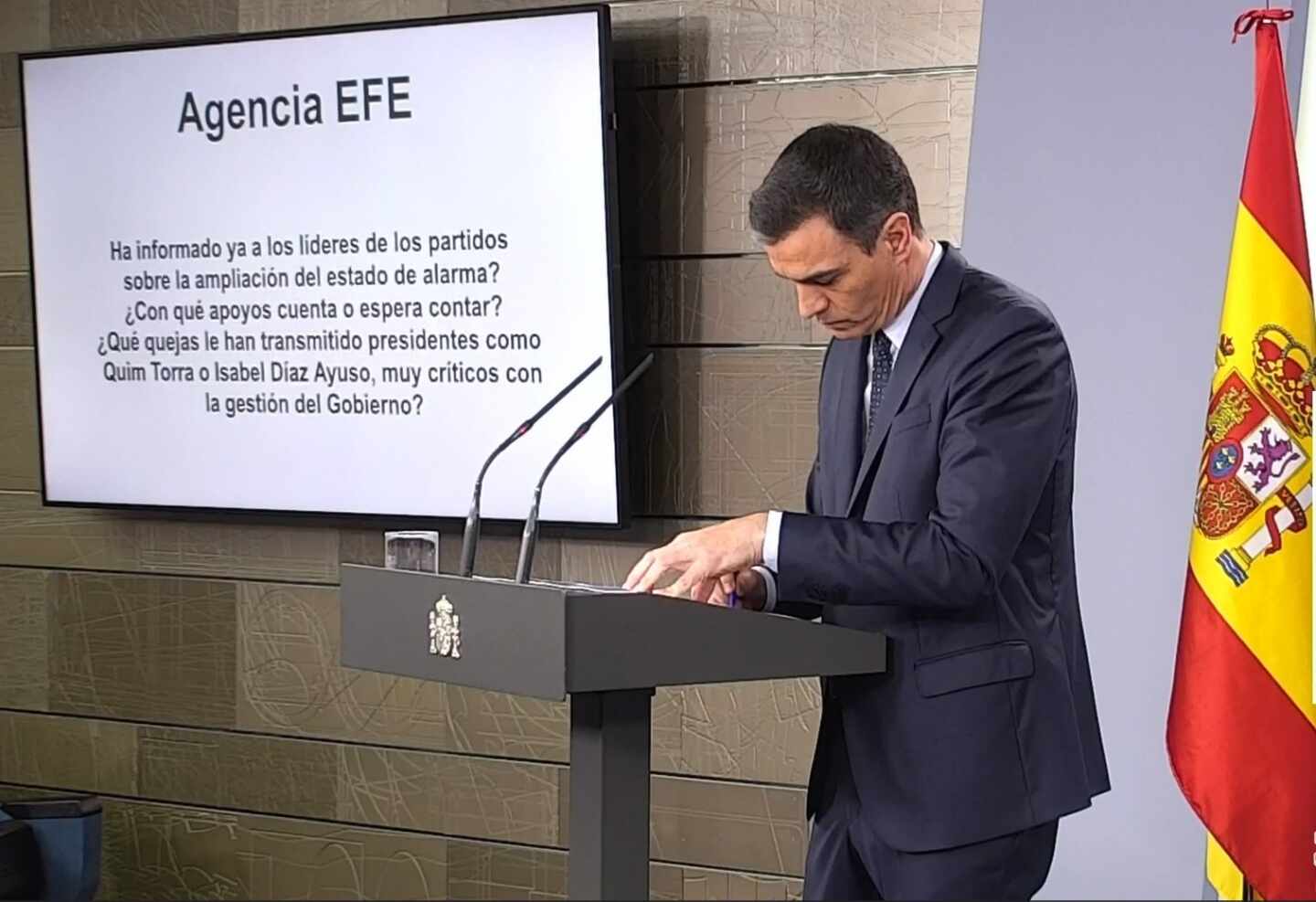

Es el Gobierno el que habla de ideología mientras los demás sólo le preguntan cómo el virus pasó de ser una especie de mariquita exótica a este monstruo, o por qué tienen que estar las abuelas de calceta y las oficialas de costura cosiendo mascarillas con telas de cortina, o los frikis fabricando respiradores en sus impresoras 3D pensadas para cascos de Darth Vader. Pero para Sánchez y para los cacerolos es desleal la crítica, la duda y hasta que digamos que el presidente no sale suficientemente guapo llorando, como una viuda de J.R. Criticar a Sánchez despierta al virus, emberrenchina al virus, engorda al virus, nos vienen a decir. Hasta la tristeza de Sánchez ayuda al virus. Tenemos un presidente triste, lo vemos ahí penosamente subido al autocue como a la cinta de correr, triste porque los balcones no le aplauden a él.

Sánchez nos pide más el aplauso que la obediencia, nos dice que le importa más el aplauso que la obediencia. El presidente no quiere obediencia y lealtad, que ya las tiene, sino una ovación unánime de tenor en Tosca que suene a cacerolada comunal, a emoción comunal y a temblor de lámpara de araña comunal en el cielo. Lo que ocurre es que el virus no se mata con aplausos. Sánchez lleva toda esta crisis queriendo hacer pasar sus decisiones y errores políticos por ciencia, y ahora también quiere ejercer la censura exactamente igual, como pura ciencia. El virus no engorda con las críticas al Gobierno, sino con sus equivocaciones y dilaciones, que continúan sin que Sánchez se conmueva demasiado, ni por la realidad ni por los reproches. Imaginen si al presidente, con su ego buchón, contumaz e irreductible, lo dejáramos ahí con el bicho y con la política, sin nada más enfrente que el silencio cobarde y el aplauso de entusiasmo y abanicazo de toda España como su claque.

Te puede interesar

Lo más visto