En noviembre el Instituto Hegoa (EHU) organiza la jornada “Contra el olvido. Víctimas del franquismo y Sáhara Occidental” para contribuir al esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de justicia para el pueblo saharaui y dar a conocer los crímenes cometidos en su contra durante el periodo del franquismo y postfranquismo.

Durante este acto se presentará el libro Saharauis: las otras víctimas del franquismo y postfranquismo. Memoria, desmemoria y responsabilidades del estado español, una investigación realizada por Abdeslam Omar Lahsen, presidente de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), editado por Hegoa. El estudio analiza la relación de España y el Sáhara Occidental desde el punto de vista del colonialismo y las vulneraciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que sufrió la población saharaui durante el periodo de la dictadura franquista.

Represión colonial, entrega y abandono

El origen de la colonización española del Sáhara Occidental, desde 1884 hasta su salida efectiva del territorio en febrero de 1976, tuvo como contexto la llamada era del Imperialismo, una oleada expansionista protagonizada por las principales potencias europeas entre 1870 y 1914 que puso su blanco principalmente en Asia y África. Esta segunda etapa de colonialismo europeo afectó de forma especial al continente africano donde, en apenas veinte años, siete potencias –Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Portugal, Italia y España– invadieron y se anexionaron territorios que, en la mayoría de los casos, nunca habían sido explorados por los europeos hasta mediados del siglo XIX.

En la investigación se recuerda como España, en 1975, entregó a la población saharaui al invasor marroquí en un momento de transición de la dictadura a la democracia, relegando al olvido y abandono a la población nativa saharaui, aunque en ese momento ostentaba la nacionalidad española. A tal fin, desarmó a las tropas nativas saharauis y encerró a los saharauis en sus barrios, convertidos en guetos, mientras organizaba la salida de la población blanca de origen europeo, mediante la conocida operación Golondrina.

España desarmó a las tropas nativas saharauis y encerró a los saharauis en sus barrios, convertidos en guetos, mientras organizaba la salida de la población blanca de origen europeo

El historiador José Luis Rodríguez Jiménez en su obra Agonía, traición, huida. El final del Sáhara Español relata cómo, desde octubre de 1975, los barrios de mayoría musulmana, Hatarrambla, del barrio Cementerio, o barrio Canario, La Paz y Colominas fueron rodeados por efectivos militares y en todos los puntos estratégicos y nudos de comunicación se establecieron puestos de control. En paralelo, comenzó a organizarse la evacuación forzosa de la población civil de raza blanca, unas 17.500 personas.

Antonio Carro, ministro de la Presidencia a finales de 1975, dijo respecto a la Operación Golondrina que era mucho más importante salvar a nuestro Ejército que el desenlace final que pudiera tener la operación descolonizadora. La población civil saharaui sufrió medidas excepcionales de control y restricción de sus movimientos, obligados a permanecer confinados en los barrios musulmanes, sujetos a toques de queda, restricciones de circulación y venta de gasolina. Los que no huyeron por el desierto, en ocasiones gracias a que los militares españoles encargados de hacer cumplir esas órdenes hicieron caso omiso de su cumplimiento, fueron entregados a los invasores marroquíes y muchos de ellos fueron objeto de graves violaciones de sus derechos humanos. Mientras tanto, los funcionarios marroquíes utilizaron el gobierno tripartito para marroquinizar la administración y para perseguir a los saharauis. El Aaiún quedó dividido en dos sectores. El centro de la ciudad y las carreteras que conducían a la playa y al aeropuerto permanecieron bajo control español. Pero el sector este, el correspondiente a los barrios poblados mayoritariamente por saharauis, fue entregado a la gendarmería marroquí. La población saharaui fue obligada a permanecer recluida en sus barrios musulmanes mientras entregaban de manera coordinada a los nuevos ocupantes las ciudades y los puestos militares y policiales. Además, tanto en la capital como en el resto de poblaciones ocupadas, gendarmes y civiles marroquíes recién llegados procedieron al saqueo de comercios y a la ocupación de casas particulares.

El Diario Informaciones describía como “los saharauis, cuyos barrios han vuelto a ser rodeados por alambradas y vigilados por auto-ametralladoras, cañones y carros de combate, pasean poco por la ciudad”. En este escenario muchos saharauis huyeron por el desierto, siendo bombardeados por los marroquíes con fósforo blanco y napalm. Las fuerzas de ocupación marroquíes detuvieron y torturaron a centenares de saharauis. En la noticias se informaba que las fuerzas españolas se dedicaban, mientras tanto, a proteger a las Fuerzas Armadas Marroquíes. Rodríguez de Viguri, secretario general del Gobierno del territorio del Sáhara, desde junio de 1974 hasta 1976, declaró en 1978 en el Congreso de los Diputados que los saharauis estaban viviendo en esos momentos un genocidio.

En resumen, resultado de estas decisiones del Estado español, la población civil saharaui fue entregada a los marroquíes, en un contexto de invasión que fue condenada por Naciones Unidas, siendo objeto de todo tipo de privaciones, ataques y vulneraciones a sus derechos humanos.

Justicia Transicional

Recientemente, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, reconoció de manera apocada y excepcional, en nombre del gobierno de España, el dolor y las injusticias que sufrieron los pueblos originarios durante la ocupación del actual territorio mexicano. Sin embargo, 50 años después del abandono español del Sáhara Occidental, al igual que en otros episodios relacionados con su pasado imperial y colonial, España se muestra fiel a su tradicional negativa a pedir perdón y asumir responsabilidades.

Esta negativa contrasta con la respuesta de otros países europeos que sí han reconocido tímidamente responsabilidades históricas por su pasado colonial. Así, el Reino Unido pidió perdón al pueblo kikuyu de Kenia por los abusos cometidos contra la guerrilla Mau Mau en los años 50; Francia mantiene una complicada relación con Argelia producto de las heridas de la época colonial; el rey de Bélgica lamentó en 2022 los abusos coloniales en el Congo, aunque no pidió disculpas; Italia, pidió perdón a Libia por la colonización y anunció compensaciones millonarias; Portugal se disculpó por la masacre colonial en Mozambique, además los portugueses incluyeron en su Constitución un compromiso para con la autodeterminación e independencia de Timor Oriental, conflicto con muchos paralelismos con el del Sáhara Occidental, asumiendo en su carta magna que seguía estando obligado por sus responsabilidades, de conformidad con el derecho internacional, de promover y garantizar el derecho de Timor Oriental a la libre determinación y la independencia, lo que finalmente sucedió en mayo de 2002; la última y más reciente es la del Jefe de Estado de Países Bajos, al pedir perdón por la esclavitud con ocasión del 150º aniversario de la emancipación en las antiguas colonias en Surinam (Sudamérica), y las Antillas Neerlandesas en el Caribe.

Es necesario recordar que a la situación que atravesó el pueblo saharaui, cuyos efectos perduran en el momento presente, resulta de aplicación los procesos y mecanismos de justicia transicional, tal y como son definidos por Naciones Unidas, a fin de garantizar la rendición de cuentas, servir a la justicia y lograr la reconciliación.

Después de 50 años de abandono ha llegado el momento de aplicar la Ley 20/2022 y avanzar en el reconocimiento del pueblo saharaui como víctima del régimen franquista

La justicia de transición es definida como toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Para lograr una reconciliación efectiva y duradera, los Estados deben adoptar un proceso holístico, cumpliendo con los cinco pilares de la justicia transicional (verdad, justicia, reparaciones, garantías de no repetición y procesos de memorialización), consultando con las víctimas y la sociedad civil, tal y como señala el que fuera Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli.

El propio Salvioli, en su informe “Las medidas de justicia transicional y el abordaje del legado de las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en contextos coloniales” incluía el Sáhara Occidental como caso al que resulta de aplicación la justicia transicional. El relator señalaba que “la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación en relación con las injusticias coloniales es una deuda impostergable”. Salvioli enfatizaba en la utilidad de los elementos de la justicia transicional “frente a la falta de respuesta efectiva a las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario derivadas del colonialismo, y la comprensión de que aquellas violaciones siguen teniendo efectos negativos al día de hoy”.

La Ley española

La Ley 20/2022 no contempla a los saharauis entre las víctimas de la represión franquista, tampoco hace referencia alguna al Sáhara Occidental. Por ello, en octubre de 2022, AFAPREDESA, la Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos, la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH) y el Observatorio aragonés para el Sáhara Occidental publicaron un artículo criticando estas omisiones de la Ley pero defendiendo que puede y debe ser aplicada a los saharauis ya que los supuestos que contempla no constituyen un numerus clausus excluyente sino una lista abierta.

El estudio auspiciado por Hegoa profundiza en esa dirección al afirmar que la Ley debería abarcar a las víctimas saharauis del período franquista y postfranquista, especialmente en los años que corresponden a la administración tripartita del territorio (de 1975 a 1976), en el que se permitió la invasión ilegal del territorio por parte de Marruecos y la práctica sistemática de bombardeos, desapariciones forzadas, asesinatos y torturas. Durante ese tiempo, España incumplió sus obligaciones internacionales de descolonización y protección de los saharauis, entonces nacionales españoles, y aparece como responsable directa e indirecta por los crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos cometidas contra ellos.

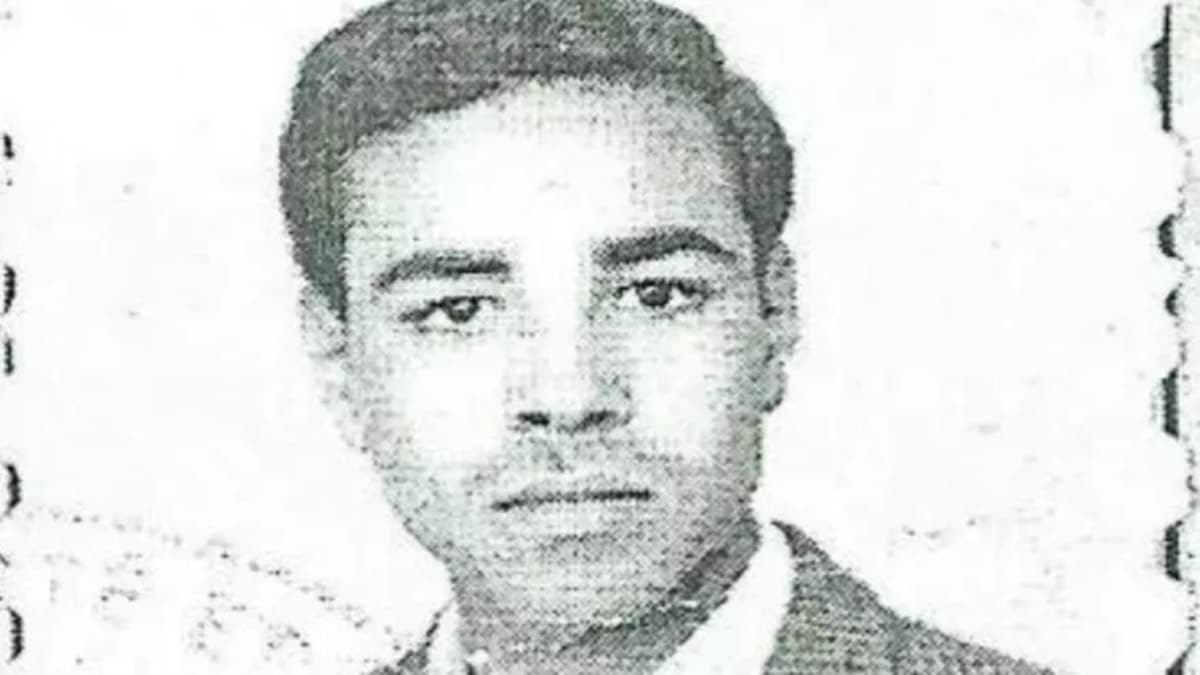

Entre los casos emblemáticos de represión directa de las autoridades españolas se encuentran la dirigida contra el levantamiento de Zemla y la desaparición de Mohamed Basiri. Dichas acciones fueron producto de órdenes procedentes de autoridades de la dictadura franquista y ejecutadas por autoridades civiles, miembros del ejército español y los servicios de seguridad, especialmente dirigidas a reprimir las reivindicaciones independentistas lideradas por el Frente Polisario.

Además se utilizó el Derecho como un instrumento al servicio de la injusticia. La Ley 40/1975 y el Real Decreto 2258/1976, por ejemplo, privaron en medio de la guerra a los saharauis de la nacionalidad española de forma arbitraria y retroactiva. Esta medida violó el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de 1961 para reducir la apatridia, y generó un limbo jurídico que bloquea, incluso en la actualidad, los intentos de recuperación de la nacionalidad por la vía judicial se ven torpedeados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo español.

Ese trato discriminatorio solo se aplicó a los saharauis que, aunque tenían la nacionalidad española, no eran de raza blanca. Otro ejemplo, la Ley 14/1976 con la que se destinaron recursos a indemnizar a funcionarios y trabajadores españoles en el Sáhara. Asimismo, España abandonó a los soldados y funcionarios saharauis, transfiriendo sus derechos laborales sin garantías.

Carácter racista y eurocentrista

El hecho de que no haya referencias explícitas al Sáhara Occidental no es un accidente o algo casual. Durante su tramitación parlamentaria se rechazaron las enmiendas que proponían investigar la responsabilidad española y garantizar medidas de verdad, justicia y reparación, este fue el caso de las dos presentadas por Pablo Gómez Perpinyà relativas a la constitución de una comisión de trabajo sobre la Responsabilidad Histórica de España con el Pueblo Saharaui y elaborar un informe sobre las medidas para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en lo relacionado con la situación actual del pueblo Saharaui y la responsabilidad histórica del Estado español. Esa exclusión refleja un sesgo eurocentrista y racista que contradice los principios de reparación y no repetición de la justicia transicional que deben inspirar y guiar estas normas.

En todo caso, la redacción del art. 1º de la Ley contempla como víctimas a quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa. Resulta claro que los saharauis fueron víctimas de la represión franquista por el carácter político y reivindicativo de sus aspiraciones nacionalistas que pretendían conseguir la independencia y descolonización de España en el contexto internacional que entonces se vivía de liberación de los pueblos sometidos a dominación colonial en Asia y África. El propio coronel Rodríguez de Viguri, en el Congreso de los Diputados en 1978, declaró al respecto que el Polisario era un partido que estaba en la clandestinidad y que pertenecer a él significaba un riesgo. Es decir, el Polisario era una organización clandestina cuyos miembros fueron perseguidos por razones políticas, ideológicas, de pensamiento y opinión.

Por ello, después de 50 años de abandono ha llegado el momento de aplicar la Ley 20/2022 y avanzar en el reconocimiento del pueblo saharaui como víctima del régimen franquista y utilizar los mecanismos que ofrece la norma para investigar estos acontecimientos desde diferentes perspectivas, por ejemplo, con la apertura de los archivos militares, policiales, judiciales y administrativos, para conocer a fondo el detalle, alcance y responsabilidad de los implicados, hasta el reconocimiento de la condición de las víctimas bajo responsabilidad del Estado Español y el acceso a la justicia. En esa tarea resultará necesario que se impliquen, además de los propios afectados, las entidades memorialistas, la Universidad y estudiantes con interés en profundizar en este periodo de la historia contemporánea.

No aplicar la Ley de Memoria Democrática a las víctimas saharauis supondría aceptar lo que Fabian Salvioli expresaba ante Naciones Unidas, en el marco de la presentación de su informe sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición: “la inaceptable idea de superioridad racial o nacional continúa vigente de manera explícita en algunos discursos políticos y de manera implícita en muchas sociedades, incluso en el marco de la comunidad internacional. Es imprescindible que se genere un cambio cultural a partir del reconocimiento y abordaje holístico de las violaciones de derechos cometidas durante el pasado colonial; ello será una herramienta clave para evitar y enfrentar debidamente la discriminación y el racismo contemporáneos”.

Luis Mangrané es miembro del Observatorio aragonés para el Sáhara Occidental

Te puede interesar

Lo más visto

![El paramilitarismo que amenaza Colombia: "el monstruo grande de la guerra está [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2024/08/caravana-42-350x365.jpeg)