"Quedáis unidos con lazos que no se rompen". La frase, pronunciada en 1886 por el general Galbis ante los primeros alumnos de la recién inaugurada Academia General Militar, pretendía inspirar un espíritu de cuerpo entre los jóvenes oficiales destinados a defender la Restauración. Cincuenta años después, varios de aquellos hombres –o sus herederos espirituales– acabarían enfrentados en una guerra fratricida. Pero antes de eso, guerrearon juntos en África.

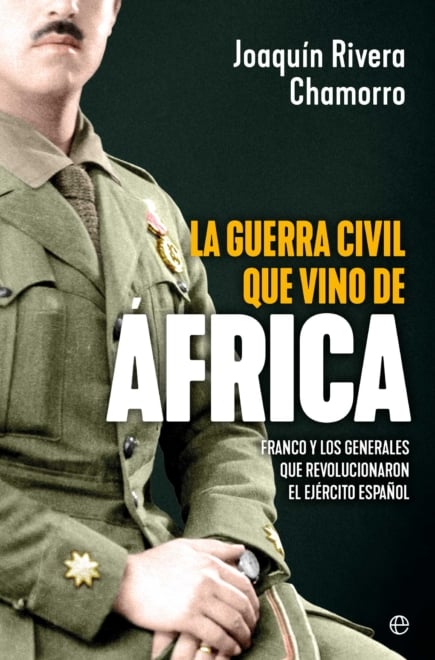

La Guerra Civil que vino de África, ensayo de Joaquín Rivera Chamorro recién publicado por La Esfera de los Libros, indaga en la formación y ascenso del grupo de militares que protagonizaron el conflicto de 1936. Rivera, oficial del Ejército español e historiador, explora el legado de las guerras coloniales en Marruecos entre 1909 y 1927, y cómo estas moldearon no solo la carrera de figuras como Franco, Millán Astray, Miaja, Vicente Rojo o Sanjurjo, sino también su mentalidad, sus redes internas y su concepción del poder.

"El objetivo de esta obra es presentar el origen de un grupo de oficiales cuyas carreras quedaron marcadas por el conflicto colonial en el norte de Marruecos en el que España estuvo inmerso, con mayor o menor intensidad, entre 1909 y 1927. El espacio temporal elegido comienza unos años antes, pues resulta trascendental comprender los cambios y situaciones a las que fue sometido el Ejército español al finalizar el siglo XIX para adentrarse en la fisionomía de los protagonistas", explica Rivera. A su entender, "África abrió en España la puerta a los peores demonios de la guerra", y lo documenta con una investigación cronológica y apoyada en fuentes hemerográficas y testimonios de época que certifica que el protectorado fue el laboratorio político, táctico y simbólico de una generación de militares que hicieron de Marruecos el escenario de sus méritos y sus rencores.

El relato comienza en la España de la Restauración, con un Ejército reorganizado tras el caos del siglo XIX pero todavía muy lejos de la deseable profesionalidad de un Estado moderno. El servicio militar obligatorio era redimible previo pago, mientras los hospitales militares registraban más muertes por enfermedad que por combate. "Los obreros y campesinos, cada vez más organizados, comenzaron a protestar por el injusto sistema de reclutamiento, que movilizaba a sus hijos para un servicio militar largo que privaba a la familia de su fuerza de trabajo para el campo o la industria. Aquellos que disponían de 2.000 pesetas podían redimir el servicio activo, librándose así de tener que vestir el uniforme y evitando los insalubres barracones. En el quinquenio comprendido entre 1880 y 1884, murieron en los hospitales militares 7.724 efectivos. Lo que conforma una media de 1.544,8 fallecidos por año. No hubo conflictos bélicos durante ese periodo y la mayoría de los muertos lo fueron por enfermedades como la viruela, el sarampión o la tuberculosis", desgrana Rivera.

Junteros contra africanistas

Mientras, los jóvenes oficiales sufrían un atasco monumental en el escalafón, salvo que acudieran voluntarios a África. Allí, en las campañas de Melilla, el Kert, Annual o Alhucemas, podían ascender rápidamente por méritos de guerra. Esos ascensos fueron el origen de un cisma interno. Mientras la mayoría de los oficiales peninsulares, adscritos a las juntas de defensa, defendían los principios de antigüedad y legalidad, los africanistas se veían a sí mismos como una élite combativa, sacrificada, marcada por el fuego real. Rivera reconstruye con detalle este conflicto corporativo, que se convirtió en una auténtica lucha de poder dentro del Ejército.

El protectorado fue el laboratorio político, táctico y simbólico de una generación de militares que hicieron de Marruecos el escenario de sus méritos y sus rencores

En 1919, más de la mitad de los oficiales de la antigua Academia General eran ya comandantes, muchos por méritos en el Rif, mientras que artilleros e ingenieros, reacios a ese sistema, seguían estancados como capitanes o tenientes coroneles.

El libro recorre también las mutaciones del Ejército en un país rural, atrasado y convulso. A medida que el poder civil se debilitaba y la protesta obrera crecía –y se expresaba con mayor o menor violencia a través de las huelgas y las bombas anarquistas–, los militares fueron asumiendo funciones de orden público. "La violencia de una parte de las organizaciones obreras; las huelgas, cada vez más vehementes en sus peticiones y procedimientos; y un sistema y estructura policiales insuficientes fueron dando cada vez más protagonismo al Ejército en el mantenimiento del orden público. Todos estos le iban consiguiendo una antipatía cada vez mayor entre la parte más activista de la clase obrera (...). Se fue haciendo válido el artículo segundo de la Ley Constitutiva del Ejército", anota Rivera; aquel que hablaba del "enemigo interior". Esa lógica represiva se normalizó plenamente en el Rif, donde los oficiales españoles se enfrentaban a un enemigo tribal, montañoso, resistente, al que a menudo se deshumanizaba y se combatía con saña.

La guerra de Margallo

Uno de los núcleos narrativos más potentes del libro es la llamada guerra de Margallo, la pequeña gran crisis que tuvo lugar entre 1893 y 1894 en Melilla. La campaña, disparada por las obras de fortificación en un territorio disputado con las cábilas rifeñas, costó la vida del general Juan García Margallo –abatido de un tiro en la frente al salir del fuerte de Cabrerizas Altas– y sirvió de trampolín para varios oficiales jóvenes. Entre ellos, un prometedor teniente de 23 años llamado Miguel Primo de Rivera, que recuperó bajo fuego directo las piezas de artillería tras la muerte de su superior. La gesta fue ilustrada por Blanco y Negro y recompensada con la Cruz de San Fernando y un ascenso fulminante a capitán.

La escena, reconstruida con viveza por Rivera, ilustra lo que el autor llama "el orgullo de promoción", ese vínculo casi iniciático entre compañeros de academia, curtido luego en el combate colonial. "El orgullo de pertenencia, no solo a la Academia, al arma o cuerpo, sino también a la promoción, al conjunto de muchachos que iniciaron juntos la andadura en una profesión que constituye una forma de vida. Los momentos de dureza de la instrucción y la singularidad de la formación en un centro de carácter militar, sumados a la increíble juventud de los caballeros alumnos, conforman una comunidad que suele perdurar en el tiempo hasta mucho después de alcanzar la edad reglamentaria de retiro".

Más que una doctrina política, lo que une a los africanistas es una forma de entender la profesión militar: el ascenso rápido, la acción directa, el desprecio por el parlamentarismo civil. En ese sentido, el discurso del general Galbis, de 1886, resuena como una advertencia inconsciente: "Si algún día ostentáis empleos ganados sublevándose contra la bandera y haciendo derramar sangre a la Patria, tendrían todos derecho de haceros bajar los ojos y consignar por escrito, como alguna vez se ha hecho para vergüenza nuestra, que el Ejército, que debía ser la representación más alta de la honra nacional, es una calamidad pública, soportada únicamente como arma que esgrimen los ambiciosos para escalar al Poder".

De Baire a Annual

La Guerra Civil que vino de África dedica también capítulos a la depresión que había seguido a la pérdida de Cuba y a la sangría que supusieron los fracasos militares en el protectorado y que culminaron en Annual. Rivera no entra en detalle en todas las operaciones, pero sí señala las consecuencias políticas y morales de una guerra mal vista por la sociedad, impopular en la prensa, cuestionada por sectores enteros del Ejército.

El africanismo fue una reacción, pero también una incubadora. Como advierte el autor, el entrenamiento en una guerra irregular, la naturalización del enemigo interior, el ascenso rápido por méritos bélicos y el aislamiento del poder civil fueron sedimentando un tipo de oficial que ya no se reconocía en la España liberal. Por eso, cuando en 1936 se produce el golpe, no hay que buscar solo razones ideológicas o coyunturales. La fractura venía de mucho antes. Y el campo de pruebas fue África.

Te puede interesar

Lo más visto

![Entre el Planeta y el Nadal, lo de David Uclés es peor [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/david-ucles-2-350x365.png)

![Uclés, Pérez-Reverte y la historia secuestrada por la polarización: "Para ellos la [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/01/ucles-reverte-350x365.jpg)

![Las memorias olvidadas en las que Julio Iglesias lo confesaba todo: "Necesito [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/01/julio-iglesias-confesion-350x365.png)