En una escena de la serie de HBO A dos metros bajo tierra, Claire, la pequeña de los Fisher, entra en la habitación de su hermano mayor Nate y lo ve llorando desconsoladamente mientras suena en la radio All Apollogies, de Nirvana. "Kurt Cobain ha muerto hoy, se suicidó. Era demasiado puro para este mundo", le anuncia Nate mientras diluye su tristeza entre los acordes de la canción.

Nate tenía más o menos la misma edad que el líder de Nirvana cuando este decidió pegarse un tiro y convertirse así en una especie de redentor generacional. Como si con aquel suicidio se hubiese ido también una parte importante de sí mismo, haciendo de aquel suceso una experiencia traumáticamente individual y colectiva.

A partir de entonces sus canciones quedaron como mensajes en botellas, advertencias de un hundimiento anunciado entre las que encontrar nuevas pistas sobre su breve legado. Como todos aquellos que murieron demasiado jóvenes, la de Kurt Cobain fue la muerte que engrandeció al icono, dotándole de la categoría de leyenda. Pero al contrario de lo que suele ocurrir con los suicidios y su capacidad de conferir a los muertos cualidades que jamás tuvieron en vida, la de Cobain, paradigma de las muertes en el rock moderno, fue el punto de inflexión en la vida de sus contemporáneos.

"Otorgó profundidad a las chicas de las hermandades universitarias, alma a los punkis nihilistas y cerebro a los metaleros reformados. Kurt Cobain fue ese chico popular y al mismo tiempo impopular que murió por los pecados de tu personalidad", escribe con agudeza y también con cierto cinismo el periodista estadounidense Chuck Klosterman en su libro Matarse para vivir (Es Pop Ediciones).

Se decía que la generación X era individualista, narcisista y perezosa; "niños llave" marcados por la soledad de sus casas vacías y padres ausentes, hijos del divorcio en un momento histórico de triunfo indiscutible del capitalismo liberal frente a la decadencia soviética. Adolescentes que crecieron pegados a la televisión y con la MTV como gran fenómeno de la cultura pop.

"El viejo comienza a hablar de cómo ellos lo tenían todo mucho más difícil y de cómo han luchado para darnos todo lo que tenemos. La democracia, la libertad, etcétera, etcétera. El rollo sesentayochista pseudoprogre de siempre. Son los viejos los que lo tienen todo: la guita y el poder. Ni siquiera nos han dejado la rebeldía: ya la agotaron toda los putos marxistas y los putos jipis de su época", reflexiona Carlos, el protagonista de Historias del Kronen, la novela de José Ángel Mañas que ejemplifica mejor que ninguna el sentimiento de la generación X en España.

En ese contexto, el grunge recogía la rabia y la desesperación de una generación condenada a la insatisfacción. Utilizaba códigos estéticos y musicales muy parecidos al punk, pero el problema ya no estaba fuera, sus letras no eran políticas ni culpaban al sistema. Ya no tenían nada contra lo que rebelarse, el conflicto estaba en su interior y la única salida pasaba por la autodestrucción.

La eclosión de Nirvana y su "Nevermind" en 1991 había desafiado los convencionalismos de la música comercial del momento. De repente, lo alternativo pasaba a ser mainstream y las guitarras distorsionadas, las baterías ruidosas y las letras desencantadas sonaban en las radios y las televisiones. El discurso de que todo era una mierda y más valía drogarse para no sufrir triunfaba y, sobre todo, vendía.

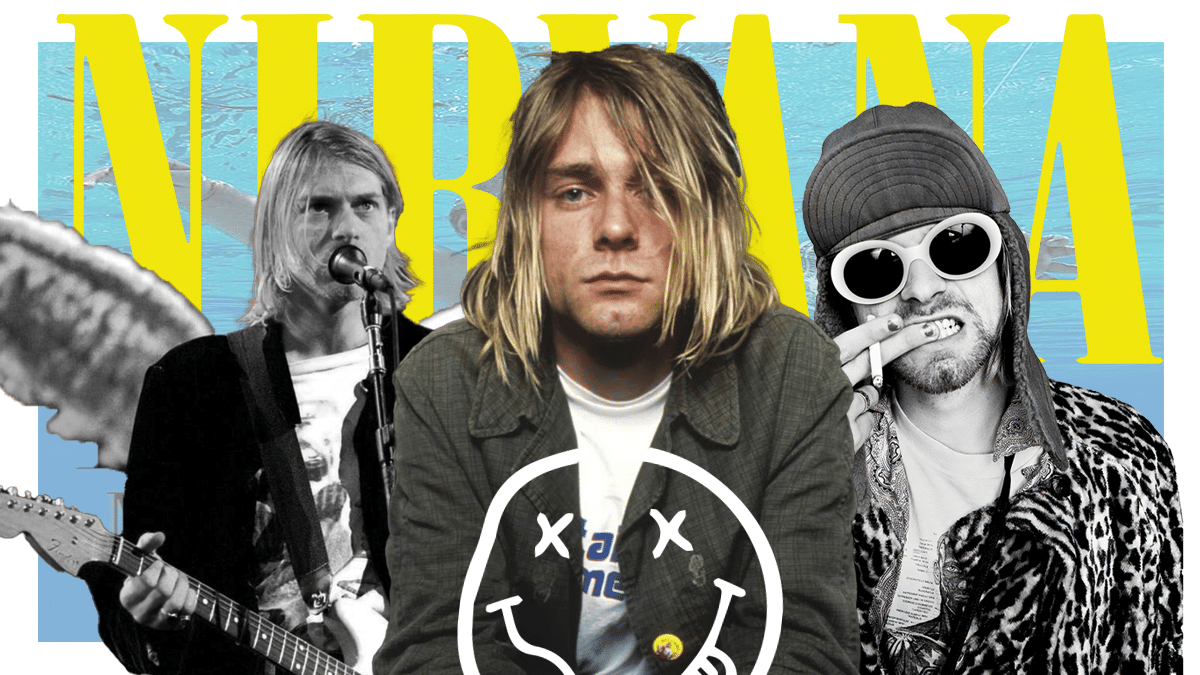

En medio de este caos, aquel chaval nacido en la triste Aberdeen (Washington), donde la tasa de suicidios a principios de los noventa doblaba la media nacional, no era consciente de que sus canciones podían trascender la escena grunge de Seattle. Esa voz a punto de quebrarse en cada grito, la mirada tímida, pura, escondida entre los cabellos dorados de su media melena despeinada, aquel aspecto frágil e indefenso y su indescifrable aura de incomprensión. Kurt Cobain se había convertido en una especie de mesías generacional por la autenticidad de su discurso y el alto grado de identificación que tantos jóvenes encontraron su efigie.

Por eso su muerte, en el momento de mayor apogeo de su carrera, cuando trataba de encajar una fama repentina y arrolladora que no había buscado, fue como una especie de revelación para muchos. La eterna insatisfacción, el desencanto, todo aquello que le podría haber hecho feliz no funcionaba y, ante la imposibilidad de encontrar una forma coherente de vivir, prefirió consumirse de golpe, como una cerilla boca abajo.

"De alguna manera, Kurt ha quedado reducido a un ejemplo moral. Fue el rompehielos que permitió un cambio de paradigma en la cultura, con la ascensión de lo alternativo a mainstream. Pero también nos habla de la ansiedad, la alienación, la infelicidad que laten bajo nuestro estilo de vida", escribía el crítico musical Diego Manrique en el 20 aniversario de Nevermind.

Quizá fue su incapacidad para adaptarse a un mundo que lo vaciaba todo de sentido, incluido a él mismo. Un último acto de rebelión contra las presiones que lo empujaban a ser algo más de lo que jamás imaginó ser, o quizá su adicción a las drogas le había llevado a un callejón tan oscuro que la única salida posible era dejar de existir.

El caso es que su muerte, independientemente de las causas, fue el martirio que significó algo para una generación acusada de estar vacía de sentido. Aquella decisión, entendida como un acto de integridad, desafió a la corrupción de una sociedad mercantilista que solo podía ir a peor.

Y esa es una de las razones, más allá del morbo y las teorías conspirativas, por la que se ha escrito mucho más sobre su muerte que sobre su vida. Por eso cada 5 de abril amanecemos con nuevos obituarios, epitafios y homenajes recordando lo importante que fue Kurt Cobain y lo traumático de su suicidio, como una pérdida todavía por superar y un luto casi permanente para una generación que se sigue encomendando a su memoria para dar sentido a una juventud marcada por el desencanto.

Todas las claves de la actualidad y últimas horas, en el canal de WhatsApp de El Independiente. Únete a nuestro canal de Whatsapp en este enlace.

Te puede interesar