Hay bombas silenciosas. Estallan y nadie se inmuta. Lo hacen tras el estruendo de las activadas a distancia provocando el desgarro del dolor y la indignación. Estas, en cambio, en nada se parecen a las provocadas por kilos de amonal y metralla. No huelen ni a azufre ni a amoniaco. Tampoco provocan cascotes, ni humaredas, ni muerte. En realidad son artefactos invisibles para quien no quiere verlos. Desangran en vida, matan en la memoria, destrozan en el alma. ETA las puso a cientos, a miles. Fueron sus ‘bombas para vivos’ que aún hoy, cada noche, se recuerdan en muchas pesadillas repetidas.

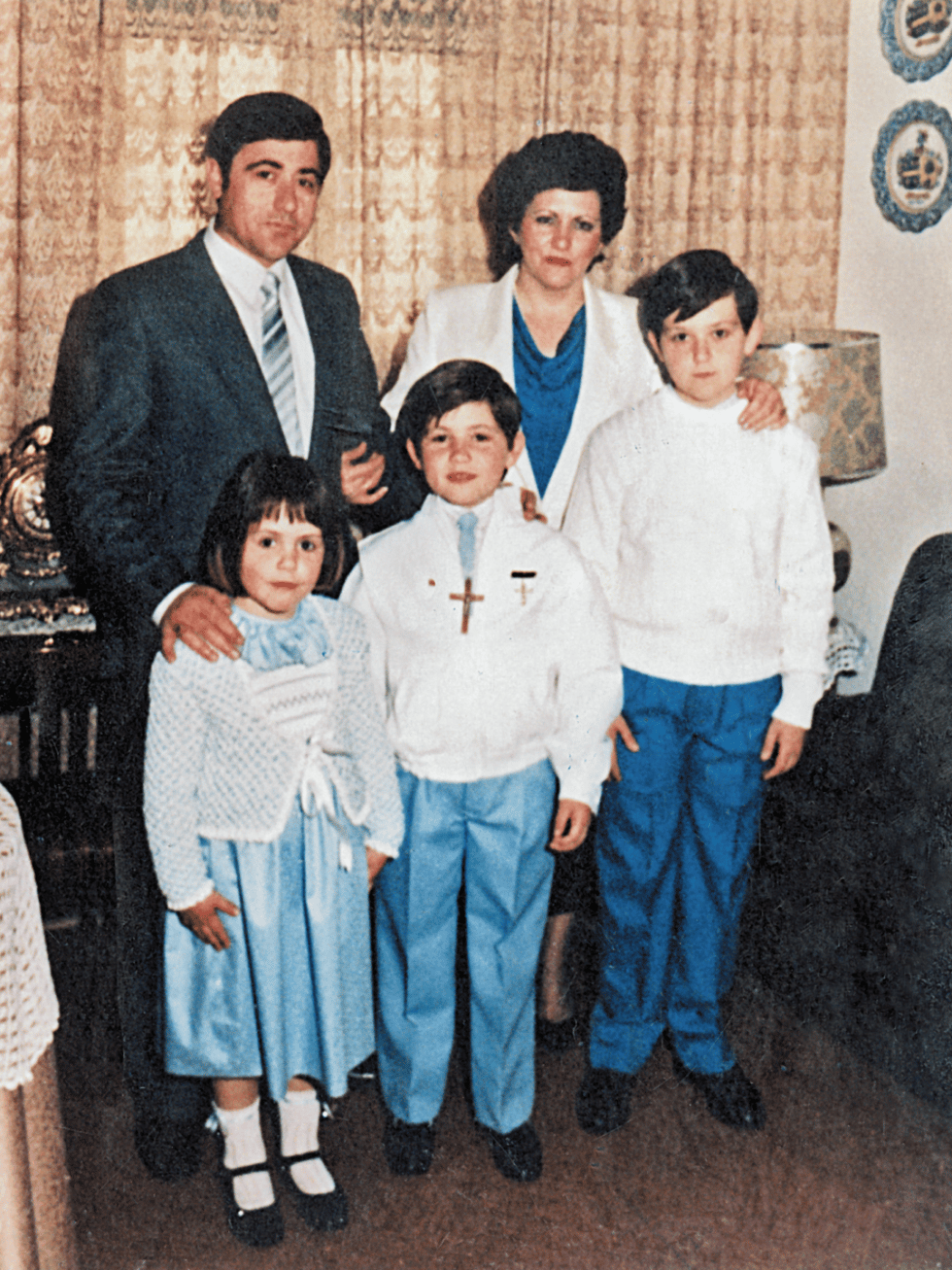

A Víctor y Jose María la banda les había guardado una de ellas. A sus padres, José y Mari Carmen, y a su hermana, Silvia, se los llevó con las que más tragedia generaron durante décadas. Aquel coche bomba que hizo estallar ETA a las puertas de la casa cuartel de Zaragoza se llevó once vidas y dejó muertas en vida muchas más. La noche del 10 de diciembre de 1987 fue la última cena que la familia Pino Fernández disfrutó en familia. A las 06.13 horas de la mañana siguiente la casa familiar se vino abajo. Los pequeños Víctor, 11 años, y José Mari, 13, vieron desplomarse su cuarto y con el su vida hundirse entre escombros. La travesura infantil que en alguna ocasión hizo el hermano mayor, alertando de la colocación de un coche bomba ante el cuartel, se acababa de hacer realidad. Hoy le pesa como una losa y pide perdón entre sollozos por el daño causado.

A partir de entones deberían aprender a vivir sin más preguntas a mamá, sin más sueños compartidos con papá, ni más vivencias con la pequeña de la casa, con Silvia, de sólo siete años. Esa fue la bomba estruendosa, la más dolorosa, la que además de las de sus padres y su hermana se llevó la vida de siete personas más. La onda expansiva que le siguió les acompaña desde entonces. Fue insoportable, incomprensible e imposible de digerir en una infancia por terminar y una juventud por vivir. Ni siquiera la madurez actual permite asegurar que la dejaron atrás.

A la pérdida le siguió el abandono familiar e institucional y a éste el reto por aprender a vivir con una mochila que nadie les ayudó a sobrellevar ni a aliviar. El dolor de la pérdida se agravó cuando el regreso a Talavera de la Reina, la tierra de su madre, apenas duró unos meses. No sería allí, con parte de los suyos, donde comenzarían a reconstruir sus vidas. Una abuela destrozada y un abuelo incapaz de transmitir el cariño que requerían precipitó su ingreso en el orfanato de la Guardia Civil en Madrid. La herida familiar aún supura.

'Vidas arrebatadas'

Separados, Víctor con los pequeños, José Mari con los mayores, aquel centro con disciplina militar que era el Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil sería su ‘hogar’ durante cuatro duros años. El dolor de ambos hermanos se convirtió en individual y casi intransferible, enterrado en el alma de cada uno de ellos. Tardaron décadas en hablar de lo sufrido, incluso entre ellos. Fue una metralla psicológica que quedó clavada para siempre y que terminó por hacer zozobrar las vidas de aquellos dos niños. Aún hoy, 33 años más tarde, continúan intentando no naufragar.

Uno de los últimos salvavidas lo han lanzado con 44 y 45 años. Sacar del fondo de sus almas heridas la experiencia que les ha atormentado todo este tiempo podría ser una terapia necesaria. Por fin querían contar su experiencia, compartirla. La Editorial Planeta les dio la oportunidad de hacerlo a través de un libro. La periodista Pepa Bueno sería la que plasmaría su vivencia, su dolor, sus carencias y sus reproches a instituciones y parte de la familia. Lo hace en el libro ‘Vidas arrebatadas. Los huérfanos de ETA’, que hoy sale a la venta.

“Me hicieron llegar las notas que José María había escrito en sus noches de insomnio. En ellas se intuía una hecatombe emocional enorme. Una historia ocurrida en 1987 y que aún en el presente tiene un impacto tan terrible. Fui a conocerles en Bilbao. Descubrí su tragedia íntima, la de muchas víctimas y que está mucho menos contada”, asegura la periodista extremeña. Afirma que el propósito del libro no es abordar la situación de las víctimas del terrorismo como colectivo sino la particular, la de Víctor y José Mari, en un afán por subrayar que detrás de cada atentado existen vidas, personas y no meras estadísticas o cifras.

La vida de ambos acumula un rosario de decisiones que hoy parecen incomprensibles. La sociedad de finales de los 80 no es la actual. Hoy nadie se explicaría que a dos víctimas que perdieron a sus padres y su hermana por un atentado en una casa cuartel nadie les cuestionara si realmente estaban preparados para ser guardias civiles en la España de los 90. Menos aún que se les pudiera destinar a Euskadi o Cantabria. O que nadie se preocupara por su estado psicológico. O que no fueran reconocidas como víctimas del terrorismo hasta muchos años después. O que sus nombres o el de sus familiares muertos no figurara en homenajes a las víctimas, en sentencias judiciales…

"Todo les ha llegado tarde"

“A ellos todo les ha llegado tarde. Cuando sufrieron el atentado aún no existía una ley que vertebrara la atención a las víctimas. El rechazo social a ETA y apoyo a las victimas no se expresó hasta mediados de los 90. El resarcimiento económico o el reconocimiento del estrés postraumático que padecían también les llegó tarde, cuando quisieron dejar la Guardia Civil”, recuerda.

Su vida de adultos no ha sido, no está siendo, nada fácil. Ser guardia civil no ayudó. A Víctor lo destinaron a Bilbao, lo que acentuó el desgarro psicológico. A José Mari su destino en Huesca le obligó a vivir experiencias duras como la riada del Biescas en 1996 -87 muertos-. Después, fue destinado a Cantabria, cerca del País Vasco, con la lucha antiterrorista como actividad cotidiana. Cuando quiso dejarlo, salir del Cuerpo, el tribunal militar negó que padeciera estrés postraumático.

Los problemas se ahogaron en la bebida, y con ella se llevó la vida familiar que había construido. “Esa pesadilla seguía ahí, como una onda expansiva que aparece cuando te acuestas. Es una pesadilla que te impide desarrollar tu vocación, condiciona tus relaciones de pareja, la relación con tus amigos. Las secuelas han estado ahí siempre”.

Bueno destaca cómo en aquellos años 80 la atención a las víctimas mostraba muchas carencias que ahora nos parecen inaceptables pero que entonces nadie parecía cuestionar. “En ocho meses perdieron a sus padres y su hermana, pero también los dos territorios que conocían, Zaragoza y Talavera de la Reina y se les ingresó en el orfanato. Para ellos aquello fue el desamparo absoluto”. Señala que en ‘Vidas Arrebatadas” no pretende señalar culpables pero sí poner en evidencia que hubo un tiempo en el las carencias de atención a las víctimas eran evidentes, tanto en el plano institucional como en el social.

'Los buenos' y 'los malos'

Uno de los aspectos que más le ha marcado del cruce de conversaciones y notas con Víctor y José Mari es cómo pervive en sus palabras el testimonio “desgarrador” de los niños que fueron, “niños que podían entender que los malos mataban, que eso era un modo de explicar ese mundo, pero no que los buenos, los que debían protegerles, no lo hicieran. Quedarse sin referencias familiares les ha dejado una herida profunda”.

Poder expresar su dolor puede ser un modo de aliviarlo, no de solucionarlo. El libro “no es el final feliz de la historia, no, no lo es”, señala Bueno. “José Mari dice que es carne de pastillas, psicólogo y psiquiatra en lo que le queda de vida”. Su hermano Víctor lleva su drama de otro modo. “Ha hablado muy poco del tema, nunca ha querido sentirse víctima. Ha sido recientemente cuando ha comenzado a hacerlo, a contarlo”. Asegura que escuchando a ambos queda en evidencia que hablar de las víctimas como un colectivo uniforme es un gran error, que “la individualidad del dolor” debe ser un elemento esencial a la hora de acercarse a quienes sufrieron la violencia terrorista: “Son dos hermanos que han vivido la misma tragedia pero han tenido una evolución distinta, cada uno ha buscado su propia armadura con la que protegerse y esconder su dolor”.

Analizando el tratamiento que se ha dado a las víctimas, la periodista de la SER apunta que desde los medios durante demasiados años no se les ha visibilizado como hubiera sido deseable: “Los periodistas sabemos más de las políticas antiterroristas de cada gobierno que de la suerte de cada una de las víctimas. De algún modo, el periodismo hizo lo mismo que la sociedad. Salvando las distancias, algo similar ocurre ahora con la pandemia. Al principio las cifras nos dejaban clavados en la silla, hoy no. Este fin de semana ha habido 700 muertos. Son tragedias de tal envergadura que nos superan”.

Tragedia íntima

Bueno confía en que aportaciones como ésta también supongan un pequeño grano de arena en la labor que resta hacer con las nuevas generaciones para que conozcan lo que sucedió, y entre todo ello el impacto en cada una de las víctimas: “La memoria, justicia y reparación no es sólo que se celebre un juicio y exista una condena. Contar las vidas arrebatadas, como las de Víctor y José Mari también forma parte del relato del pasado”.

Se muestra esperanzada en que ‘Vidas arrebatadas’ pueda, al menos en parte, “aliviar la enorme carga que tienen y tendrán el resto de su vida. “Me han dicho que se han visto reflejados en el libro. Eso me inquietaba. Plasmar una tragedia tan íntima es complicado”.

Ahora, la periodista sólo espera a que la pandemia le permita reencontrarse con los hijos de José y Mari Carmen, con los hermanos de Silvia, a los que un mal día de diciembre una bomba silenciosa les robó el pulso de la vida.

Te puede interesar

Lo más visto